溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人

還記得幾年前有個朋友私訊給我說了一段趣事。

他說公司有個同事援引了我在演講中提到的一句話:「敏捷走不出研發,就不能真正敏捷。」

他試圖用這句話來告訴業務團隊們「業務必須要參與到敏捷中,開發團隊必須要更了解業務狀態,我們才能真正發揮敏捷的效益。」

我那句話的本質跟他說出來的話,在意義上其實毫無分歧。

但他獲得的結果卻是被業務部門修理了一頓。業務部門告訴他:「這不是你該管的範圍,你應該專注把你的任務搞定。」

這邊姑且不論誰的想法才是對的,但我想跟大家分享一個我在溝通過程很重要的體悟。

「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」

「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」

「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」

很重要,所以得說三遍。

我們讀書總會讀到很多很有道理的話,並且被這句話說服了。但千萬要記得,這句話能說服自己,不意味著能說服他人。因為我們的立場不同,遭遇的挑戰不同,先備知識也不同。所以一段自己覺得非常有道理的話,我們必須加以轉換後,才有可能說服他人。

舉個例子來說,做研發的會希望根本的理解一個需求背後的商務價值,因為這樣子我們才能真正做對事。但我們不能直接拿著這個認知去要求老闆、客戶,跟他們說:「你們要清楚的交代這個需求的商務價值,我們才不會做白工,公司才不會瞎忙一場。」

對方聽到這句話的感受很可能是「你在教我做事」、「你覺得我們沒想清楚」、「你又不承擔最後結果」。他們要能接受你直接評論的前提是 - 他們很信任你。否則在說話上,我們都得調整的方式,讓對方能更願意接納我們的想法。

我可能會說:「我們有三件事要做,但我不肯定哪個比較優先,所以我想請教一下這件事的效益跟其他兩件比起來,哪個比較大?」

這是一個「無知」的提問,無知的是我,不是對方。所以對方通常會願意告訴我他的想法,因為他在教我做事。

過去的經驗中,不論熟不熟,不論位階落差有多大,絕大多數我都能得到我想要的答案。而當答案從對方口中說出來時,他其實也會去思考排序跟真正的效益,因為他要拿這個新的任務去跟兩個舊的任務比較。比較的結果將會影響到資源的投入,也會影響到他承諾客戶的事項。

所以從這一段我們又可以看到溝通過程很重要的因素。

要跟對方的利害關係有關,並把決定的權回到對方身上,我們只是順著我們希望看到的樣貌來引導對方思考。

我們希望「工作任務按價值的優先順序做排序」,而為了做到這件事,我們需要「有效衡量每個任務的價值」。而要做好這件事,沒有業務部門參與是不行的。

所以「敏捷走不出研發,就不能真正敏捷」的背後有一段這樣的思路在。

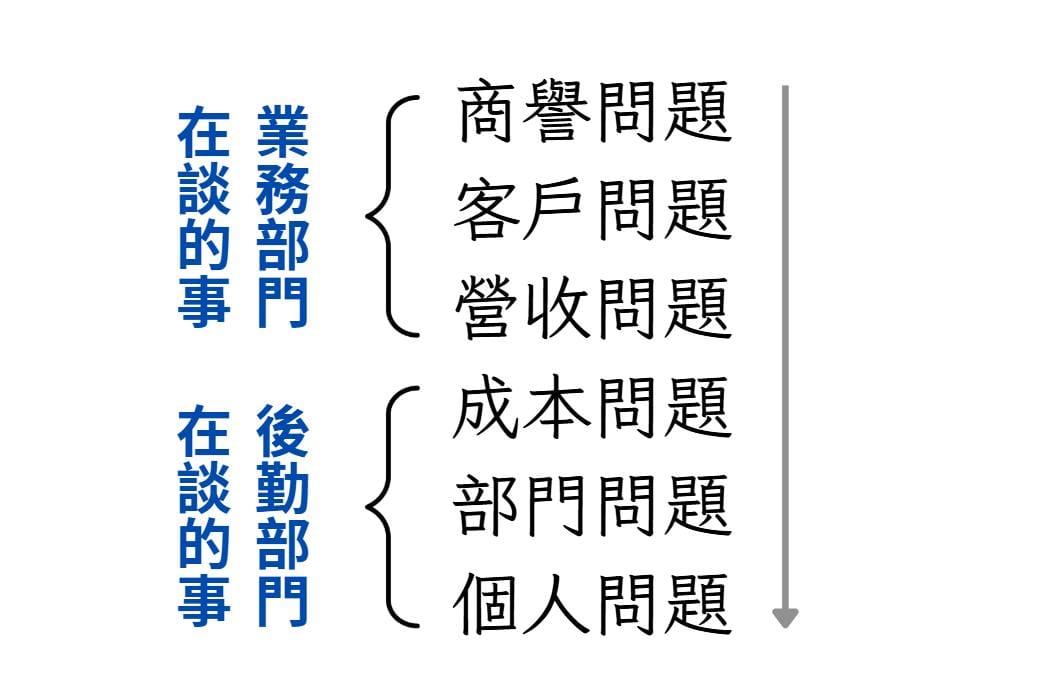

開發團隊因為深受其害,所以會直接買單這句話。但業務團隊跟老闆們不是,他們在意的是業績與訂單交期,所以這句話對他們來說感受並不強,我們得用上述說法來讓他們理解「工作任務按價值排序」是重要的。

一但他們理解了這件事,他們就等同於參與了敏捷開發的過程。溝通的語言不同,但得到的效果是一樣的。

不是我們觀念不對,而是我們經常忽略了用對方能理解的方式來進行溝通。

「溝通,得用對方能感同身受的語言與情境。」

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。