AI 時代的軟體開發變革-趨勢

前陣子一直想寫這個題目,因為我認為未來的產品開發,將因為 AI 的出現有劃時代的改變,這變革或許不亞於當時數位時代的來到。

在往下談論主題前,我們可以先問問自己,過去一年的時間,我們對 AI 能做的事是否有了全新的改變?

以我自己為例,我半年前曾說:「AI 目前的不足之處在於處理技術債,也就是維護的難度還是很高。」半年時間過去,我現在認為這不會是很複雜的問題了,一來是因為 AI 又進化了,推理能力更強了,還懂得反問好問題;二來則是因為當時我對 AI 的期待太高了,我希望他全知全能,但其實為他做好角色設定才能發揮他最大的效果。

半年前我無法想像他能直接解讀一份我給的文件或者某個架構圖,但近期我嘗試的結果卻發現他解讀正確的成功率之高,根本超乎我預料。而當我根據他的回應再補上一些資訊落差之處,他幾乎就能 100% 產出我所期待的內容。這種理解能力與產出品質,幾乎超越了 90% 以上的人類。

這讓我更確信,人類在軟體開發工作的未來,絕對不會是在 AI 擅長的領域,而在於創造、設計、決策與溝通。

前陣子我曾援引 Sam Altman One-Person Unicorn 的說法:「在不久的將來,可能會有一些公司只有一位 CEO,其他的工作全部都由 AI 來完成。」

這個想法的背後,他其實在強調 AI 能做到的事將不再是單點,而是整合,也不再殘缺不全,而是能完整交付。

AI 將從工具,晉升為一個個可以獨立作戰的專業人士。而且我相信,這條路應該不遠了。

前陣子看到 Sam Altman 受訪時提到:「到 2025 年底,軟體工程與 2025 年初的軟體工程會截然不同。」

因為專訪過程他只講了這句,沒有其他解釋,所以我拿這個問題去問 ChatGPT。

ChatGPT :「AI 將從「AI 助手」到「AI 共同開發者」。」

目前 AI 主要用於 代碼補全(Copilot)、程式除錯、文件生成、簡單自動化。

但到年底時,GPT-5 或其他更高階的模型推出後,AI 將能做到

- 自動補全大規模代碼塊(不只是幾行,而是數百行)。

- 根據模糊需求生成完整應用程式,降低進入門檻。

- 開發週期大幅縮短,以前需要數週的專案可能幾天內完成。

而工程師的角色也會從「寫程式」轉向「監督 AI 開發」。

且未來軟體開發的方式將會發生轉變:

- 工程師價值轉向「問題定義、需求設計、AI 驗證與優化」。

- 低代碼、無代碼開發更普及,非技術人員能夠利用 AI 生成應用程式。

- 「AI 導向開發(AI-Driven Development)」取代傳統開發模式。

簡單的說,未來的工程師,主要是做開發的最前面的需求釐清、架構設計,以及最後的測試與驗收步驟。而中間開發的工作,將會大幅交由 AI 來完成。

現階段比較難想像的還是「根據模糊需求生成完整應用程式」,但我猜測 AI 的大語言模型,應該能透過幾種方式去做到:

- 透過一些預先設置或已經累積的數據,試圖完善需求,並從大量數據中找尋相似性需求。

- 大語言模型最終應該能建構起不同行業、領域的完整 domain know-how,很可能一聽需求就能瞬間理解,甚至自行衍生。

就像開發團隊接手一個系統時,也不一定需要把所有規格都爬一次才知道某些功能怎麼設計,也是能自己爬 code,或者根據相似的系統來完善規格。

以當前 AI 展現的能力來說,我覺得補完規格這件事應該也不是完全做不到,畢竟能推理,還能主動提問,加上未來語音下 prompt 也會更簡單,手繪規格,或者提供相似網站、相似功能給 AI 參考。這些應該都能提高 AI 完成開發任務的準確性。

真的到了這個階段,那以開發能力來說真的比一般工程師更強大了。而能做到這些的 AI,我想什麼搞不懂技術債、domain know-how 的問題應該也能被解決了。

不過昨天剛好又看到 IEObserve 分享了一篇報告:https://arxiv.org/pdf/2502.12115

這個關於 AI 能搞定多少軟體開發工作的研究,覺得很有趣,其實正文也不過就 9 頁,有興趣的朋友都可以個半小時看看。

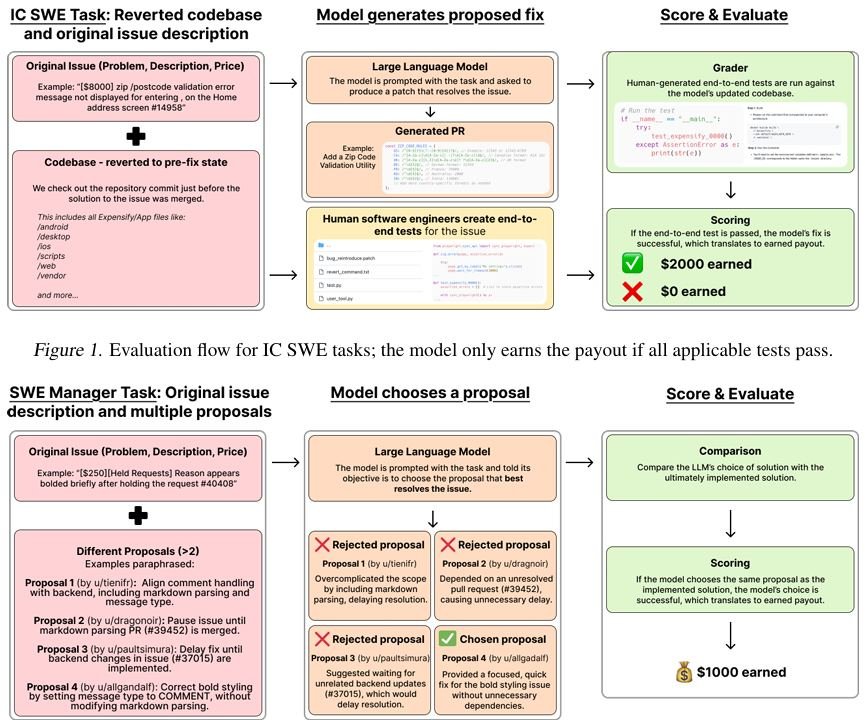

這算是拿一個較接近真實世界的軟體開發任務來直接做驗證,研究將任務分成兩大類,一類是工程師的任務,也就是偏向程式撰寫,另一類則是工程經理的任務,也就是偏決策,包含技術選擇,解決方式選擇。

對於工程類的任務,判斷的基準並不複雜,就是 AI 寫程式,然後看人類寫的單元測試能否通過,如果通過就得分,否則就 O 分。

而對工程經理的任務則是要要在多個解決方案中做出最佳選擇,驗證的方式則是看人類工程經理的選項是否跟 AI 相同,相同就得分。

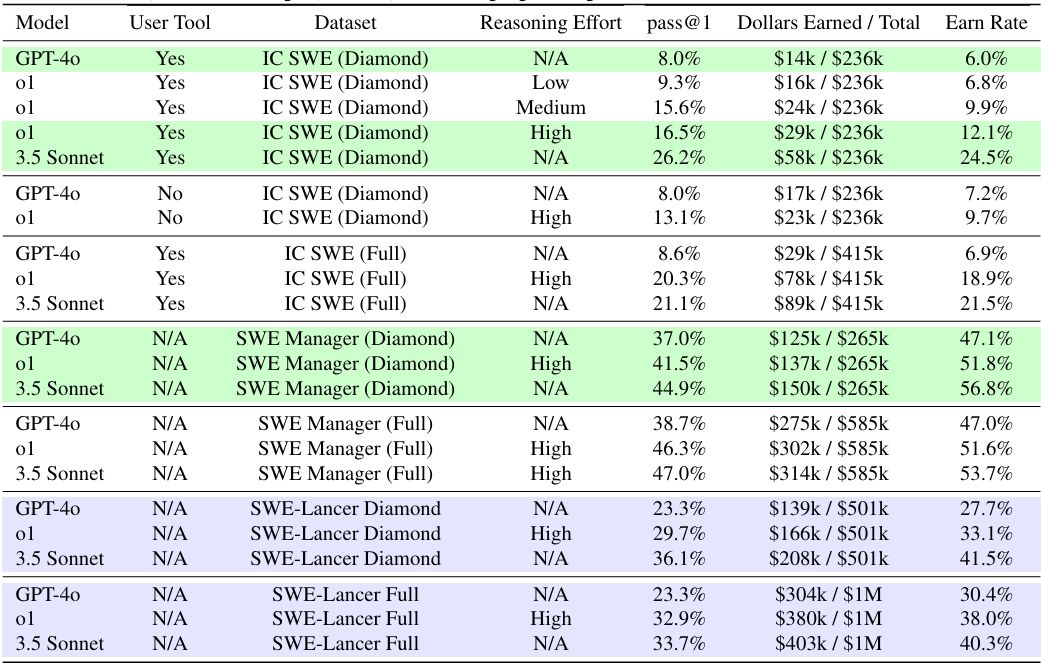

幾種模型的最終結果是 Claude 3.5 Sonnet 的整體表現最佳。

從數據上直接解讀,我們可能會說:「AI 要取代工程師還早得很。」

但這麼說並不公允,因為從這個測驗中我覺得有幾個很值得看的地方:

AI 在完成工程師任務的成功率較低,但在完成工程經理任務的成功率顯然較高。

我認為這是兩種不同驗證方法的嚴謹性有關,工程師類的任務,要通過單元測試,這代表結果必須要完整無誤,難度上本來就比較高。工程管理類的任務,比較像是一種偏好選擇,AI 只要掌握了大原則,一般就能做出品質還不差的判斷。

加上為了有效測試,測試集的題目也不會刻意設計有一大堆商業、組織政治的考量,所以問題應該是相對單純的。

這個測試中,AI 其實是處在一個沒人可以請教,試錯次數有限,還沒有人能直接手把手指導的狀態。

這與一般工程師在工作中的狀況不同,所以成功率顯然會比較低,但如果有人回饋,有人補上文件,有人完善註解,有人教育訓練。然後讓 AI 在這樣的基礎下可以做多次嘗試,我相信成功率應該會提高許多。

現階段要把 AI 當成一個可完全獨立作業的工程師還是很難的,過程仍須仰賴人類的回饋與建議,但這並不代表 AI 還無法取代人類。

因為工作其實是由一個個任務組成,只要重新做任務的分配,兩個人各有一半任務可以由 AI 取代,人類工作量少了一半,那等於可以少掉一個人,然後調整另一個人的工作範疇,讓他去學習另一個人尚未被 AI 取代的任務即可。

不用覺得不可能,在這個時代,有 AI 輔助的狀況下,掌握一門新技能的門檻大幅降低,任何人都有機會透過訓練與學習升級自己的技能。

AI 取代的,一直都不是人,而是任務,當你的工作任務被完全取代了,你這個人自然也沒有存在的必要了。

未來幾年應該會是軟體開發的革命時期,大量的任務會被 AI 取代,而人與人之間的分工也會因此產生大幅改變。有些職務會不再存在,有些職務則會被創造出來,有些職務則會被重新定義。

下一篇我們接著聊我看到即將改變的幾件具體事項吧。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。