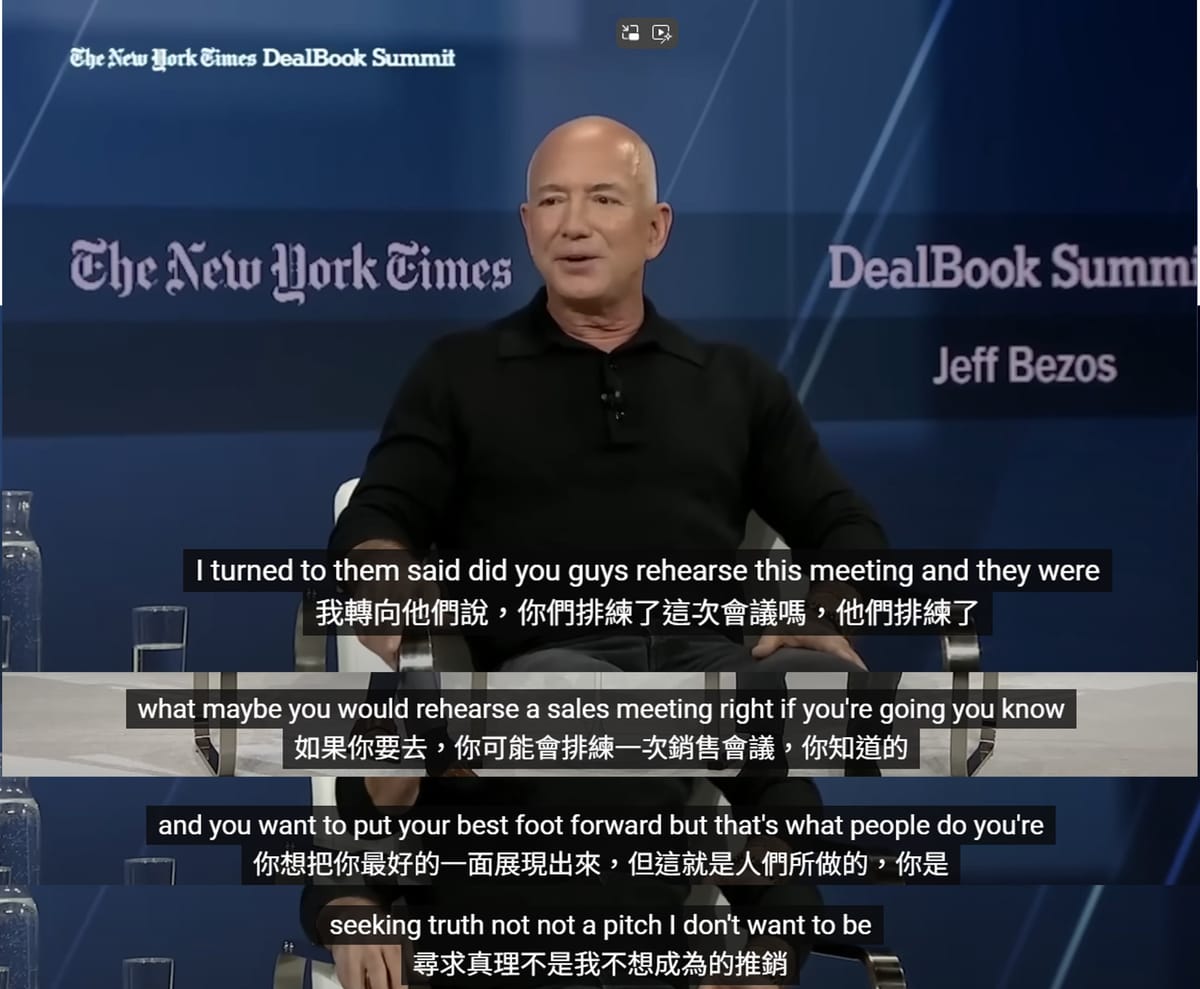

貝佐斯:「內部會議不是一場 Pitch,不應該事先彩排。」

「內部會議不是一場 Pitch,不應該事先彩排。」

剛剛看一段貝佐斯談論開會的影片,覺得很有既視感。

團隊為了跟老闆開會,所以事先排練過整場會議的進行,所以這個會議的目的只是為了將排演的內容演完。講得更難聽一點,就是內心已經有個定見,希望透過「演好這場會議」來說服老闆。

貝佐斯認為有些會議就是需要討論,就得接受過程的混亂,而不應該事先彩排。銷售活動可以彩排,但內部重大議題的討論不應該如此。

在大公司上班,管理者們總有許多自己的考量,可能是怕準備不全、擔心團隊講錯話、跨部門間沒事先溝通等問題,擔心在會議中被老闆修理,所以為了減少錯誤,通常都會彩排。

以前在公司內,我也沒有少做這類的事,不論是被交代,或者是交代團隊們做。只要今天面對的是大老闆,95% 的機率我們都會事先彩排。

但在我自己的公司,或者我自己的團隊內,我認為根本沒有必要彩排。

會議不該是 Pitch,這只有在老闆本身有這樣的意識時才會發生。

當你希望會議要盡善盡美的完成,每件事都要有所準備,每個問題都要事先想過,每個人都要事先溝通過。不接受有回答不出來的問題,也不接受彼此意見有很大落差,更不接受會議可能只有方向而沒有具體共識。

那你永遠只會得到彩排後,缺乏真相的一場戲,一場為你而演的戲。

為什麼彩排過的會議,是缺乏真相的?

第一,沒人想惹老闆不開心,所以那些激烈的衝突很可能都事先經過討論,而且都有所妥協。但這些妥協是否對公司有利?說真的沒人知道。

第二,為了讓整個會議能順暢進行,議程與內容通常會將一些缺乏脈絡,或者風險過大的議題刪除,因為一旦會議討論到這些內容,最後就會變得混亂。而在很多老闆腦袋裡,混亂=沒準備好。為了避免混亂,會議的報告者往往會有選擇性的說話。

但那些被隱藏起來的內容,或許才是真正重要的。

第三,決策會有明顯的傾向,當我們將會議與提案綁在一起,一來是將重大決策的資訊收集押寶在報告者身上,二來則是將會議討論的方向壓在特定部門上。

因為人都有私心,準備一場會議時經常會將會議的決策方向引導到對自己部門或個人有利的方向,而不見得是對公司有利的方向。

事先準備很重要,但不需要彩排,彩排過的資訊經常偏離真相。

要能做到這樣,我覺得有個前提,那就是要讓大家清楚開會的目的。

會議的目的是為了探討解決問題的方法,讓公司往正確且有共識的方向前進。

為此,我們會需要有完整且透明的資訊與充足的討論。

不是不能事先準備,但事先準備的原則應該基於明確的證據與合理的推論,不應該刻意隱瞞事實,並預設了明顯的偏好,試圖引導他人往你想要的方向去。

但說真的這很難,因為所有在大公司擔任過主管的人應該都清楚會議布局的重要性。畢竟你負責了某個目標或專案,你對自己職責的定義就是得把事情推進,把問題搞定。而你肯定也會有很多既定且具有偏好的想法在腦袋中,要不預設立場真的挺難的。

所以我個人的想法是,當你是 project owner 時,你的決定肯定還是有偏好,但你必須透明的用數據跟證據來解釋你的偏好,而不要試圖隱瞞資訊。讓一切攤在檯面上,讓會議其他成員檢驗並提供意見,這應該就能達到效果了。

隱瞞事實其實是操縱資訊不對稱,這種做法很容易讓所有的討論都失焦,因為大家全都在錯誤的資訊上溝通,而這些資訊很可能都是簡報者加工後的結果。

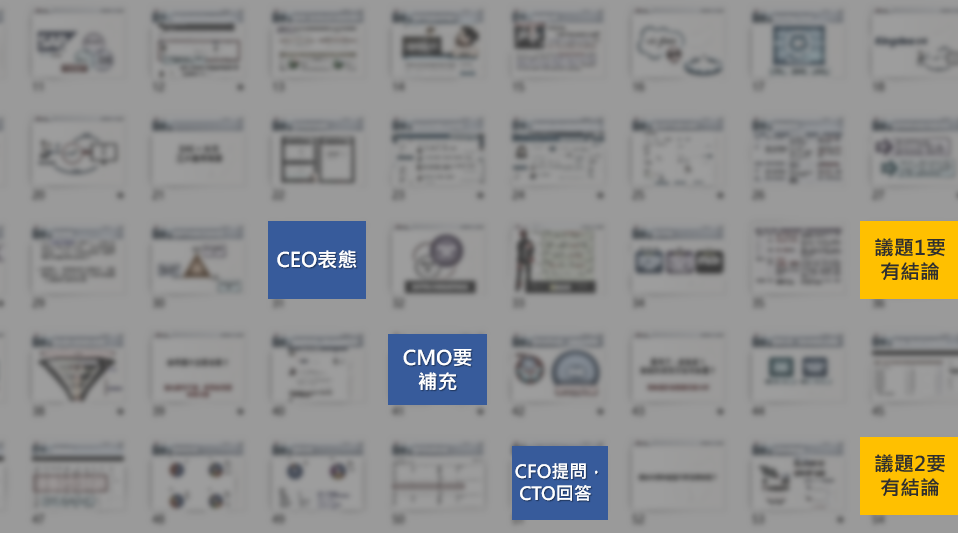

以前在教專案管理時,我有個章節特別在談會議管理,其中有個段落是談會議的佈局,課程中有張投影片長這樣,這是我以前擔任專業經理人時,我在某場重要會議的佈局。

我會設定了會議中每個段落應該要有的行動,包含誰應該表達意見,在哪個部分要先針對某個議題有明確結論等等。

但這些誰表態,誰補充的動作,我都是交給 C-Level 的長官們。主因是,他們在該主題上本來就擁有絕對的決定權與專業,次因則是,以他們的高度,提出相應的觀點,不會有人擔心他們另有盤算。

我在這場會議的角色很明確,就是要讓討論有共識,讓計畫能往下走,而我的主要任務有三:

第一,充分揭露我收集的資訊。

第二,針對不同的可能性提出建議與分析。

第三,讓所有人充分討論,並獲得結論。

在會議前,我的直屬老闆 CTO 當然會有些指示,也會有他希望推進的方向,但他很明白的讓我知道,不用隱瞞資訊,因為他有信心在目前掌握的資訊下,哪個方向可能是相對好的選擇。

他要我好好準備,把關鍵資訊講清楚,把脈絡邏輯釐清,從商業角度提出想法跟建議即可。

所以我認為,除了會議的目的要被清楚定義外,直屬主管是否具備安全感,敢於在會議中揭露所有事實也是關鍵因素。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。