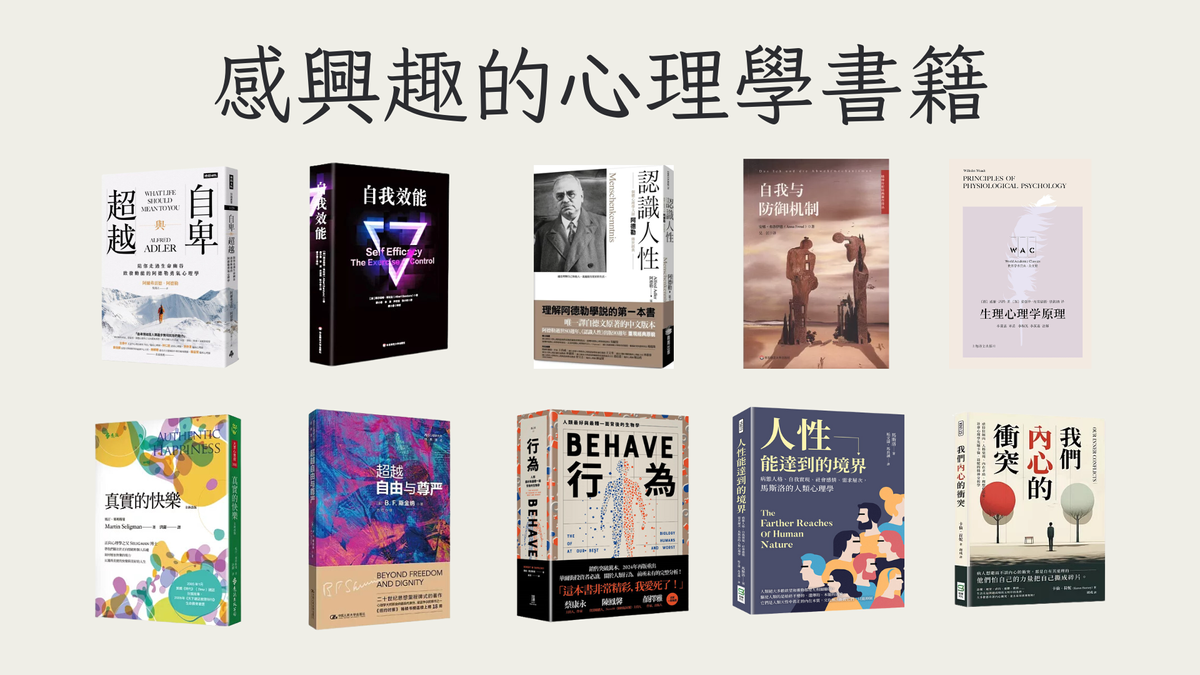

我感興趣的心理學相關書籍

因為最近聽了比較多心理學相關的資料,發現自己過去對心理學雖然感興趣,也有一些了解,但愈是深入了解發現自己懂得其實很少很少。

也因為這半年自己花了許多時間重新思考組織中人與人的關係,我深刻地認為許多過往的管理方式都需要做出調整。而其中最值得經營者留意的,莫過於人在工作中的追求正在產生改變,如果沒有針對這些改變去調整管理政策,那我們將與員工漸行漸遠。

談到管理,過往我們很強調機制與流程,近 20 年又引入了許多領導相關的技巧。可許多技巧經常流於表面,管理者會用,可員工們早就對這類技巧免疫,甚至開始產生抗拒。

我的想法是,有效的領導需要從人性面切入,當我們更了解人性的追求與渴望,我們會對如何領導與被領導產生全新的見解。這也是我對心理學感興趣的關鍵原因之一。

心理學的分支很多,我自己比較感興趣的是以下這幾個分支:發展心理學、認知心理學、社會心理學、工程與組織心理學、正向心理學與教育心理學。在找資料時我也整理了一些資料,想說稍做整理也提供給大家做參考。

1.阿爾弗雷德·阿德勒(Alfred Adler)

核心論點:人的性格在成長過程中發展,克服自卑感是人生的重要目標,並強調社會情感對個體生活的重要性。

著作:《認識人性》、《自卑與超越》

2.亞伯特·班度拉(Albert Bandura)

核心論點:自我效能感(self-efficacy)影響個體的行為,包含選擇和努力程度,強調觀察學習的重要性。

著作:《自我效能》

3.安娜·佛洛伊德(Anna Freud)

核心論點:提出了人對於外在環境的防衛機制,並研究防衛機制如何幫助個體應對焦慮和壓力。

著作:《自我與防衛機制》

4.西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)

核心論點:夢是潛意識欲望的表現,揭示了無意識對行為的影響。是精神分析學派的始祖。

著作:《夢的解析》

5.卡爾·榮格(Carl Gustav Jung)

核心論點:探討集體潛意識及其在文化中的表現。有自己一個學門榮格心理學或原型心理學。

著作:《原型與集體潛意識》

6.威廉·馮特(Wilhelm Wundt)

核心論點:心理學可以通過實驗的方法進行研究,並將內省實驗法引入了心理學研究,並據此提出了情感三維說。是實驗心理學的鼻祖。這是我比較感興趣的學門,因為他用的是科學方法來證實各種心理學原理,對我更具有較高的說服力。

著作:《生理心理學原理》

7.馬汀·塞利格曼(Martin E. P. Seligman)

核心論點:正向心理學或積極心理學之父,強調幸福感與滿足感的重要性,並專注研究「什麼使人生最值得度過」。

著作:《真實的快樂》

8.伯爾赫斯·史金納(Burrhus Frederic Skinner)

核心論點:行為是由環境因素決定,並提出操作制約概念,著名的史金納箱便是其研究過程的重要實驗之一。專注於操作性條件反射,強調行為是由其後果(增強或懲罰)所影響。

著作:《言語行為》、《超越自由與尊嚴》

9.伊凡·帕夫洛夫 (Ivan Pavlov)

核心論點:主要的研究是性格、古典制約和非自願反射動作。當兩件事物經常同時出現時,大腦對其中一件事物的記憶會附帶另外一件事物。著名的狗聽到鈴聲流口水的實驗便是其代表。

與史金納的差異在於他專注於條件反射,而史金納則專注於行為後果。

著作:《制約反射》

10.史丹利·米爾格蘭(Stanley Milgram)

核心論點:研究權威對個體行為的影響,揭示服從行為背後的心理機制。電擊實驗便是這位心理學專家的著名實驗。

著作:《服從權威》

11.亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Harold Maslow)

核心論點:馬斯洛理論(Maslow Theory)的發明者,提出需求層次理論,強調自我實現的重要性。

著作:《人性能達到的境界》

12.凱倫·荷妮(Karen Horney)

核心論點:探討內心衝突如何影響人格發展與心理健康。提出理想化自我的心理學概念。也是女性心理學的先驅者之一。

著作:《我們的內在衝突》

13.馬丁·賽里格曼(Martin E. P. Seligman)

核心論點:現代正向心理學運動之父。他的習得性失助理論(或稱習得無助論、習得無助、習得無助感、無助學習理論、learned helplessness)在理論和臨床心理學家之間甚為流行。

著作:《邁向圓滿》

14.艾米·艾德蒙森 (Amy Edmondson)

核心論點:心理安全感在團隊合作和創新中的重要性。

著作:《心理安全感的力量》

15.克里斯托弗·查布里斯 (Christopher Chabris) 和 丹尼爾·西蒙斯 (Daniel Simons)

核心論點:人類注意力有其侷限性,並探討這些侷限性對日常生活的影響。著名的研究影片應該也很多人看過,當你專注於計算傳球次數時,你可能根本不會留意到有之大猩猩出現。

著作:《為什麼你沒看見大猩猩?》

16.丹尼爾·韋格納(Daniel Wegner)

核心論點:探討意識與行為之間的關係,有部分的研究著重於無意識的強迫性思維。如果你有玩過「不要想到白熊」的遊戲應該能理解。當你被提示不要想,腦袋反而不其然一直想。

著作:《白熊實驗:如何戰勝強迫性思維》

17.約瑟夫·格倫尼(Joseph Grenny)

核心論點:成功的行為改變不僅依賴於意志力,而需要把不喜歡變成喜歡、把不會變成會、把共犯變成朋友、給自己一點糖吃、離壞東西遠一點。整體來說包含了心態、環境、獎勵機制等多種面向。

著作:《改變行為的科學》

其實還有許多還沒瀏覽過到的內容,不過先挑出一些我自己會感興趣的書,其中有 1/3 有看過,但當時並沒有太從心理學的角度深入思考。這半年,會想抽空將這些書好好看過一遍。

比較可惜的是在找資料的時候,有些書籍都只找到簡體版本,如果有人知道繁體書名,也請提供給我,感謝。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。