建立信任感的五大元素

過往我在談溝通問題時,我通常強調形式、文字、工具都是次要。因為我認為溝通問題的核心,往往在於雙方的互信基礎,或者稱之為信任感。

為什麼當你提出一個提案時,老闆會要求你準備好完整的報告資料,但另一位資深同事卻只要口頭告知呢?

為什麼當你被指派一個任務時,老闆會要求你每天要跟他回報進度,而且他還要看到具體的工作產出,但與你同期的另一個同事卻只要在每週週會時報告就好呢?

為什麼負責同樣工作的兩個人,在報告過程,一個人被各種拷問,另一個人老闆則是聽完後就放行呢?

你可能會覺得老闆差別對待,但回過頭來想想,為什麼老闆會差別對待呢?

我們可以從自身的經驗出發來思考這件事,我們對待身邊的朋友也不是同等待遇。有些朋友你可以放心把東西借給他,因為你知道他不會不還你,但有些朋友你則會非常謹慎,會問他幹嘛不自己買?借了何時要還?這其實也是一種差別對待。

就像我有個朋友每次約會必然遲到,我當天一定會打兩通電話提醒他不准遲到。但那些總是準時的朋友我就不會這麼幹,因為我相信他們不會遲到。這也是差別對待。

我們本來就會因為一個人的狀態,而決定我們對待他的方式。

而決定我們怎麼對待一個人的因素很多,可能出於理解、信任或風險可控。而今天,我想跟大家分享一個最重要的觀念 - 信任感。

信任感治百病

在工作中,不論是橫向、向上、向下、對內、對外,你要能暢通無阻的溝通,要能獲得他人支持,取得對方的信任感永遠是不二法門。

年輕時,我為了準備一個給高層的提案資料花了好幾天,而當我在電梯中碰到我主管時,我跟他說:「我簡報準備好了,看你今天有沒有空我找你對一下。」

他跟我說:「不用啦,我相信你能搞得定。」

我跟他共事了兩年,過程中我已經跟上層報告過不下 10 次,我的應對一般不出問題,上層對我也不錯,不太會刻意刁我。

在這多重因素下,主管有足夠的底氣認定我能搞定這場會議。

但我跟另一位主管在剛開始共事時,他卻要求我任何需要給上級的資料要先給他看過,即便只是回應上級主管的郵件,都需要先跟他討論後才能發送。

剛開始我覺得綁手綁腳,覺得不被信任。可當我進一步探討不被信任的原因時我才知道以下兩點:

第一,主管不久前曾犯過大錯,被凍結在某個位置好幾年了,他正在找突破的方法,所以不希望犯任何錯誤。

第二,主管本身的性格就偏細節跟嚴謹,而我的性格比較大而化之,且強調重點與呈現形式。我們兩個看重的重點不同,就他的角度來說,他會認為他的形式比較保險,出錯率低。但他其實不知道我跟老闆的關係,而且我這套方式老闆們都買單。

他有他的包袱,加上我們在性格上的差異,導致了他在管理上會有這麼多的動作。他還沒法信任我,而我也不信任他。

可在相處大約三個月左右,我抓準了上面這些特性,去調整自己與他的互動方式,信任感很快就建立起來了。

第三個案例,當年我剛空降到新公司,面對公司的業務總經理,我剛開始跟他聊工作的優先順序及資源的分配時,他告訴我:「排優先順序有用嗎?以前你們總是說到又做不到,最後還不是一堆問題。」

我們兩個人是第一次碰面,我也才剛報到第一週,但對方已經展現了他信不過我的態度。不過因為我當時已經有十多年工作經驗,也很清楚信任感是需要時間建立的。

他針對的是我們部門過去的表現,過往幾個主管都沒處理好的事,憑什麼我能搞定?他質疑的是這件事,而非我這個人,他對我頂多只是不熟悉而衍生的不信任。

那時我跟他說:「不管怎麼樣,排了優先順序,我們可以把資源更有效地投入在您認為重要的任務上。比起分散資源,會有更高的把握讓專案準時上線。」

他想了想點點頭,我接著說:「能否請你跟我對一下我們心目中的順序,我會跟團隊討論,確保最優先的兩個項目一定準時交付。」

他看我說的振振有詞,便答應了我的請求,跟我排了順序,也跟我一起討論合適的上線時間。最後我承諾的兩個專案都準時上線了,前面的這些不信任因素自然也消失了。後面溝通上的阻礙大量減少,我更能按著我認為合適的方向推進。

建立信任感的五項元素

以前我在分享建立信任感的方法時,我總會強調理解參與、承諾、說到做到這三個動作。但我今天在一本書上看到作者認為,建立信任感有五大元素,我聽完後覺得有些啟發,我稍做了整理:

- 理解,你與對方能否相互理解?

- 意圖與動機,你是否清楚對方的意圖與動機?你知道他是想做好事,還是只是在應付。

- 能力,對方的能力如何?

- 性格,他的個性跟價值觀你是否認同?

- 過往表現,過去他的歷史表現是否能讓你放心?這包含他是否說到做到。

理解,這其實是一種同理心的展現,就像我前面提到的案例,如果我沒有試圖理解過第二位主管的困境,我會覺得他太小心翼翼了,甚至會認為他缺乏冒險犯難精神,沒資格做高階主管。但是當我理解了他的狀態後,我就知道他這些行為背後的原因,知道原因,我就能去找尋解決方法。

但理解是雙向的,如果只有我懂他,他不懂我,他還是會搞不清我到底是怎麼回事。所以我會試著跟他溝通我的做事習慣,也會讓他知道我過去跟老闆互動的經驗。

為了加快彼此的理解,我會善用以下幾種方法:

第一,經常性地同步想法。

第二,藉由他人的力量來加深他對我的信任,像是我的前主管,或者更高階的主管們。

第三,善用一對一的時間,多聊聊彼此在意的事。

第四,關注對方的關鍵目標與 KPI。

意圖與動機,這算是我每次換新主管的過程中我最在意的一件事。因為我的表現一直都不錯,算是公司內的明日之星,同時很多人也都知道我能直通天聽。所以我會特別小心自己被主管認定為「功高震主」、「恃寵而驕」,也會盡可能避免「越級報告」。因為這些都會讓主管沒有安全感,也會對我失去信任。

一般我會很快的讓對方知道「你就是我的唯一主管,我凡事會以你為主」。而我的具體作為則是任何來自上層正式或非正式的溝通,我都會立刻跟他同步,任何要出去的訊息也都會事先跟他討論,並且以他的版本為主。

而對橫向部門的同事,我則會讓對方知道「我的目的都是幫你解決問題,而不是讓你在老闆面前出糗」。而我的具體作為則是我會跟你一起想辦法,如果解決不了非得到會議報告,我也會先跟你對好可以怎麼說,以及我可以幫忙補充些什麼。

我的目的都是清楚的展現我的意圖與動機,讓你不用擔心我會偷偷搞你。

能力,我想這個比較單純,如果你沒有本事搞定一件事,那自然很難獲得信任。所以說到做到的背後,能力還是很關鍵的一件事。如果你知道自己沒有能力做到,那與其亂承諾,不如實話實說。

承諾但做不到,對信任感的傷害非常大,但若你在一開始就講清楚,對方沒期待,頂多只是沒加分,但也不至於有明顯的扣分。

就像前面我所舉的第三個案例,我只所以敢承諾兩個案子準時上線,是因為我了解過規格,也跟團隊討論過可能的工作量。而他們提出的風險我們也大多討論過,團隊最擔心的是資源會被調來調去。而我之所以找總經理討論優先順序,並期望資源集中就是要解決這個問題。

所以我很有把握事情能被搞定,我有能力能做好這件事。

性格,這部分我還會加上價值觀。因為我認為性格是相對容易觀察的,但一個人行為與思維背後的價值觀是需要花時間挖掘的。就像我前面提到的第二個案例。我主管是一個細節跟嚴謹的人,我如果要獲得他的信任,我必須盡可能符合他的標準。

為此,我會在郵件出去前確認再三,我也會對簡報的排版、用字特別留意,更會考量有些措辭或案例會否觸動到他的敏感神經。

當我有特別留意,時間一久對方也會感受到我的這些動作。一般而言,對方會認為我很用心,竟然懂得關心他的感受,且願意配合他。即便不說破,雙方的關係一般都會更好一些。

過往表現,如果一個人過去業績都做得很棒,我們會更相信他未來也能做得棒,但如果他過去業績就不好,那我們自然也無法相信他能做好。

所以一個人的歷史戰績是很有說服力的,畢竟空口說白話誰都會,但過往表現是很實際的證據。

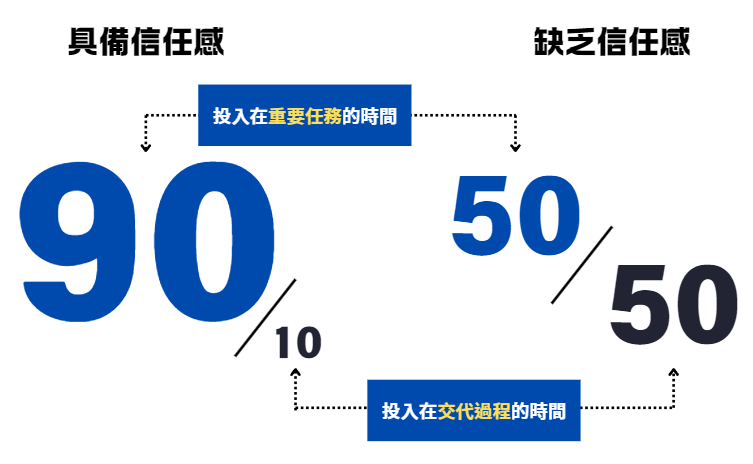

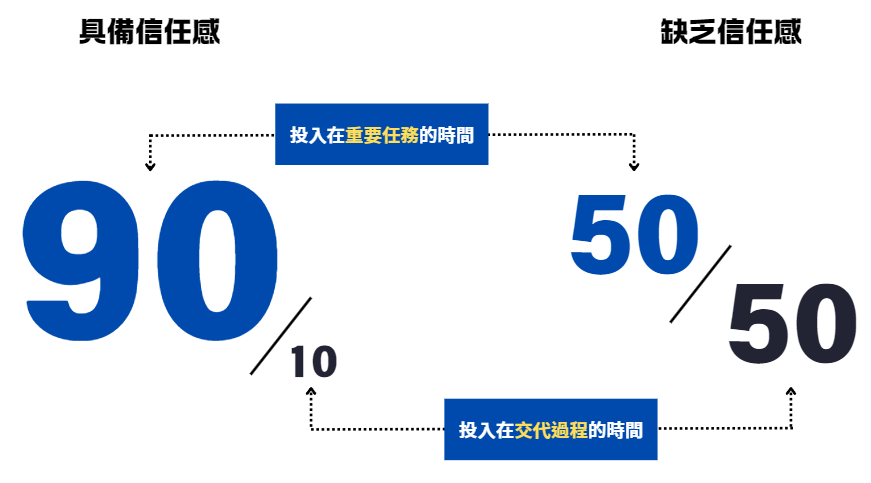

擁有信任感與缺乏信任感之間的差距是非常大的。

許多人在工作中總要花許多時間溝通與交代,而另一些人則是可以專注於處理重要的任務。這兩種人投入在高價值任務的時間是有明顯差異的。

建立信任感,能大幅減少交代過程的時間,你自然能有更多時間專注在重要任務上。這中間的差異我想就不需多說了。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。