#9 深度工作 / 我從吳家德身上學到的事

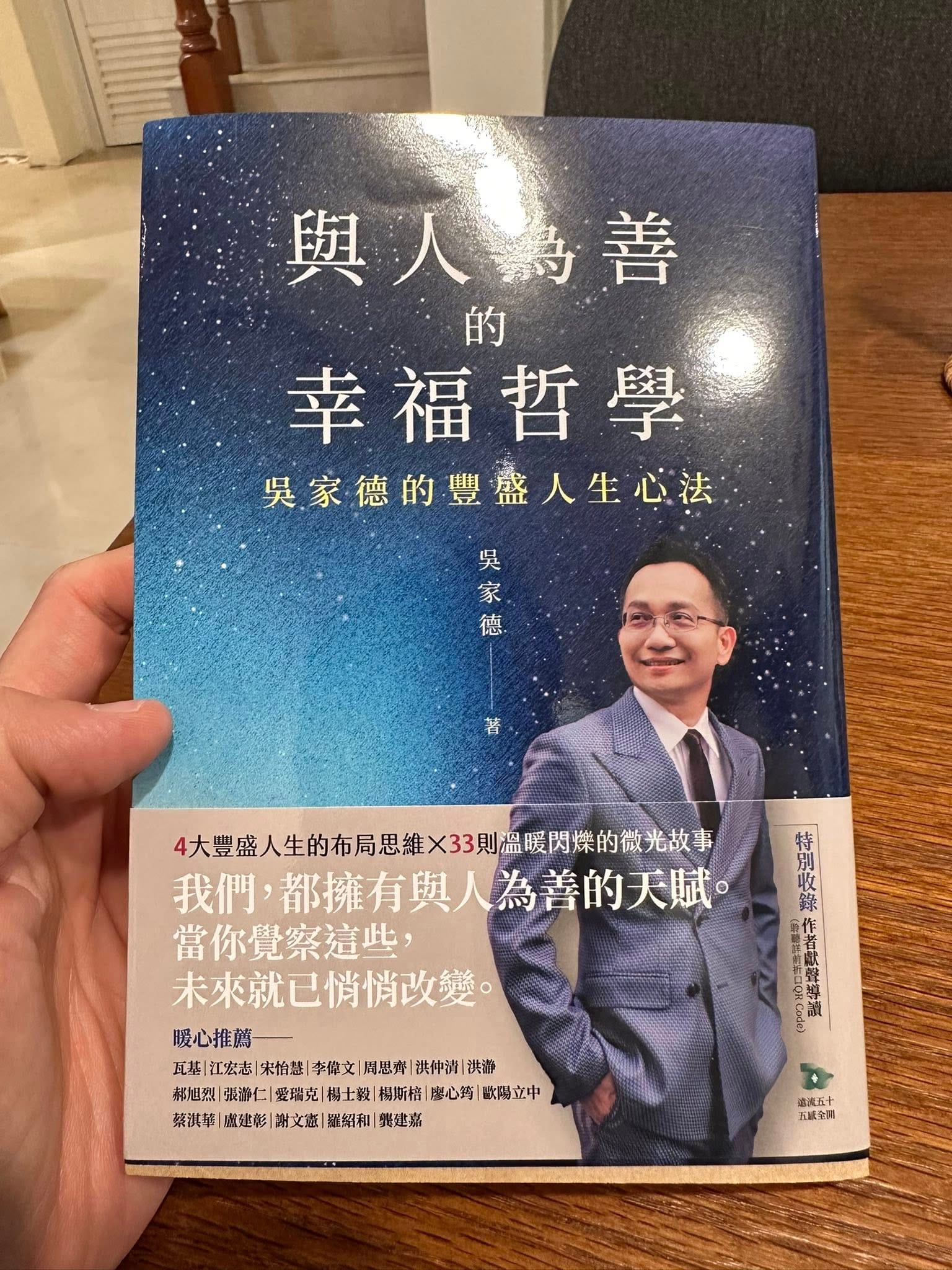

上一期的贈書活動已經抽出五位幸運的朋友,本期電子報也有贈書活動,要贈送的書籍是好朋友家德的新書《與人為善的幸福哲學:吳家德的豐盛人生心法》。贈書活動的資訊我放在電子報最末端。

開頭還是不免俗的先推薦一堂課程給大家。

《100天打造高效跨文化戰隊》

這是林友琴-Jean 老師所開的新課程,我大約是在 2020 年左右知道 Jean 老師,當年我會被她的文章吸引,並不是因為她強大的經歷,而是在這些經歷背後,帶領這麼多人,負責那麼大的目標,卻仍保有一顆真誠待人的心。

在這堂《100天打造高效跨文化戰隊》課程中,我相信你能充分感受到 Jean 的魅力與睿智。

這堂課我會特別推薦給以下對象:

1. 帶領跨國、跨文化團隊的管理者

2. 空降到新團隊的管理者

3. 帶領組織變革的管理者或 PM

4. 從基層主管晉升到中階,開始帶領多個團隊的管理者

我相信這堂課對這些對象都會有很具體的幫助。

完整課程資訊,請參考連結 :

https://hi.cw.com.tw/u/j3ju1sE/

Gipi 專屬優惠碼『 Gipi』優惠400元

立即前往 ➤ https://utm.to/7epjqs

電子報正文

接著我們回到電子報正文,上週因為撰寫了自己搞砸了事情與生病的心路歷程,收到了超乎預期的信件回覆率,在此謝謝大家的關心與祝福,也希望各位都能活得平安、順心。

如何提升專注力?

這禮拜想跟大家聊聊關於「深度工作」這件事,會想探討這議題主因是上週我在晨跑時聽了一本書,這本書叫《深度工作力》。

「你有沒有過這樣的經驗:花了一整天忙著處理事務,卻覺得沒完成什麼重要的事?」

所謂的深度工作,包含了專注、需思考非直覺、有差異而非高度重複、成果比產出重要等概念。如果一個人能經常維持在深度工作狀態,工作績效一般會比那些瞎忙的人更好。

關於專注的議題,我之前已經寫過一篇文章:提升專注力,降低外部干擾。

我從年輕時候就很清楚知道,我的時間必須由我自己掌控,絕對不能放任其他人任意支配我的時間。這對我來說不只是一個觀念,更是我人生的信念。無法支配時間的人,不會有專注力,更沒機會展開深度工作。

深度工作,不只是專注

忙碌工作中,我們可以處理掉很多瑣碎的例行事務,因為這些事往往很直覺,甚至不太需要思考就能完成。但那些需要深入思考後才能做出的決策,經常不是開個低品質的會議,或者三言兩語就能處理好的。

我們工作的價值與個人的成長,其實高度仰賴高品質的深度工作。

而專注,是深度工作的基礎,當你無法專注時,你就很難集中精神思考,而缺乏思考的決策,往往產生差強人意的結果。

在看這本書時我回想起我年輕時的一些習慣。在我 27-28 歲左右,我開始會被交辦一些需要跟公司最高層級報告的任務。這些報告的內容必須同時兼具未來的可能性與現實的可行性,也就是要同時務虛,也要務實。

對當時的我來說,務實是容易的,但務虛很難。那時我的主管建議我:「你要多收集資料,然後好好想想怎麼樣把五年的大方向,銜接到立即可以落地執行的行動方案。」

我一開始是讓自己在忙碌的工作中抽空做簡報,因為對我來說平常工作還是要先照顧好,可不能被一份報告給打亂了。但這種我抽空做出來的報告,多次被主管跟老闆打槍,老闆甚至覺得我是不是太年輕了,太早將這樣的任務交辦給我。

收到評價的當下,我其實非常沮喪。因為我甚至不知該如何是好,我不知道該怎麼解決這個問題,這種情緒同時伴隨著很深的自我懷疑 - 是不是我能力真的還不到位。

埋頭苦幹,不是深度工作

有一天,我在夜深人靜時又開始做那份簡報,剛開始覺得很乏力,因為似乎有點找不到調整方向,不到半小時的時間我就想放棄了,但腦袋裡還有個聲音提醒我不能這麼做。在短暫掙扎後,我察覺在這種狀態下我肯定無法把這份報告搞定。

稍加思考後,我決定先將簡報放到一旁,開始漫無目的的找各種資料,暫且忽略找到的資料是否與報告有關,只專注於找出我感興趣的內容。前後花了大約一小時左右的時間收集資料,覺得好像掌握了些什麼。

接著開始做筆記,做著做著,我發現自己又卡關了,我想不通國際大廠為什麼會採取這樣的策略,產品跟產品間又是如何創造綜效的。腦袋中頓時又產生一種煩悶感,差點又要放棄了。

但我回過頭想想前面這一個多小時的探索,我好像比本來多知道了些什麼,卡住的地方好像找到一個能通過的縫隙,而縫隙中透露了一絲曙光。或許我再重複幾次類似的過程,我就能找到答案了。

這次我看了看我的書櫃,看看能否從哪本書中找到靈感,我還記得我翻了《成長力》這本書,看了其中關於通路、PMF 相關的內容。腦袋中覺得好像有些念頭在發生,但又說不上是什麼,我又接然翻了幾本書,有些談論的是策略,有些則是市場擴展的書。

閱讀這些書的過程,每一本書似乎都有給我帶來一些想法,但具體是什麼我還是沒譜。那個晚上我主要的時間就花在找資料跟看書,腦袋中有多了一些想法,但整個邏輯脈絡還是沒完全打通。

直到我體力有點撐不住,上床睡覺時,腦袋中的靈光一閃,我發現自己似乎把卡住的地方都想通了。趕緊打開檯燈,將想法記錄下來,這才安心的上床睡覺。

隔天一早起床,我重新看了我本來的簡報,覺得本來的論點真是一塌糊塗,邏輯脈絡不順,案例也很含糊,很難給經營階層們足夠多的資訊,更無助於他們做出決策。

後來我決定重做整份簡報,並將目標設定為:

- 聽完這份報告後,經營階層能對該新興領域有所理解。

- 能對該領域的發展方向有初步共識。

後來我重作的版本主管很滿意,與會的老闆們也覺得內容很清晰,有助於公司做出決策。

會議後,我所屬部門的最高主管當著大家的面說:「我覺得今天的報告很好,技術、趨勢、市場、產品都有所著墨,結論也很明確。」

沒有深度工作,就沒有靈光乍現

前面這個親身經歷中,我雖然提到了睡覺時的靈光乍現,但若沒有前面幾小時的探索與思考,沒有先把一些大環節打通,這靈光就不會有機會出現。

這邊跟大家回顧一下我前面提到的這個案例,我稍微再解構一下讓大家更明白中間的轉折。

- 新的挑戰,可能是因為工作需要或者個人目標而衍生的新任務。

- 遭遇挫折,被主管打槍,產生自我懷疑。

- 錯誤努力,不願認輸,覺得可以做得更好,但嘗試找解方卻頻頻卡關。

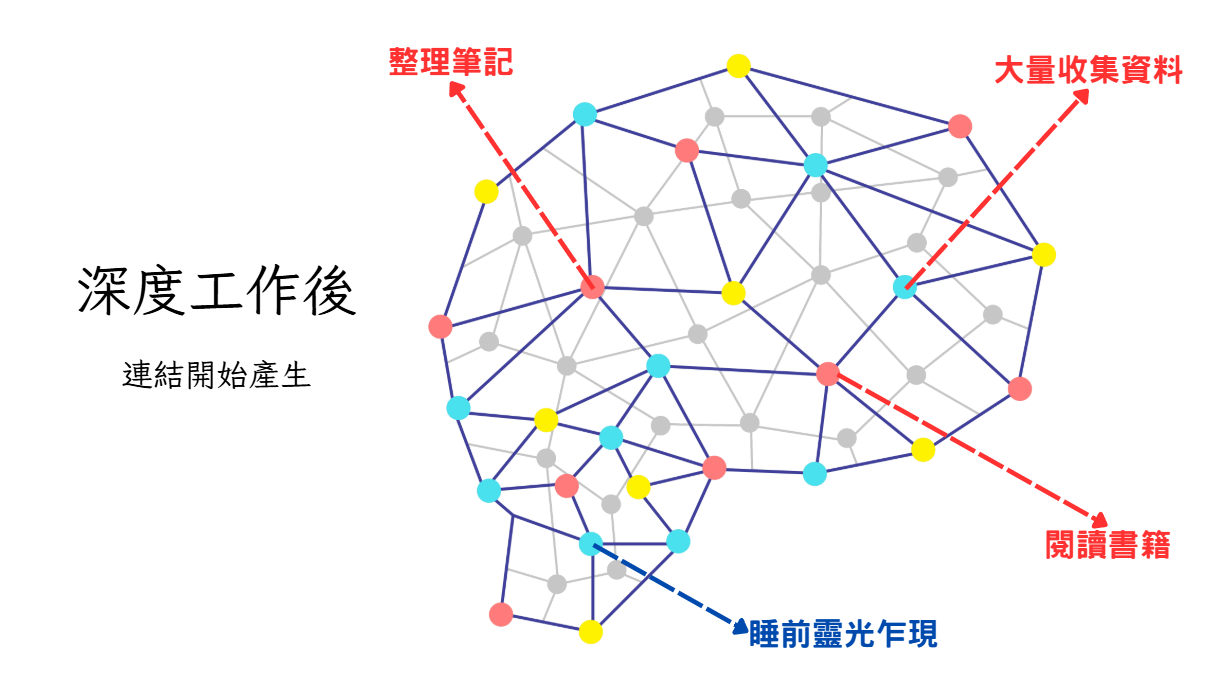

- 開始轉向,換個方式,採取閱讀、探索、做筆記等方式,雖未馬上產出,但釐清了部分問題。

- 靈光乍現,睡前腦中閃現新思路,將整個晚上看似發散的資訊加以整合,產出清晰的架構。

我在談論高效學習的議題時我曾寫過一篇文章:為什麼碎片化學習對你沒用?

在這篇文章中我提到建立連結,是學習時最重要的動作。

學習過程中,如果我們能很快地找到新知識與既有知識之間的連結,理解速度就會加快。但若找不到任何連結,那新知識就像是稅片一般獨立存在,難以留存,也無法成為深度思考的材料。

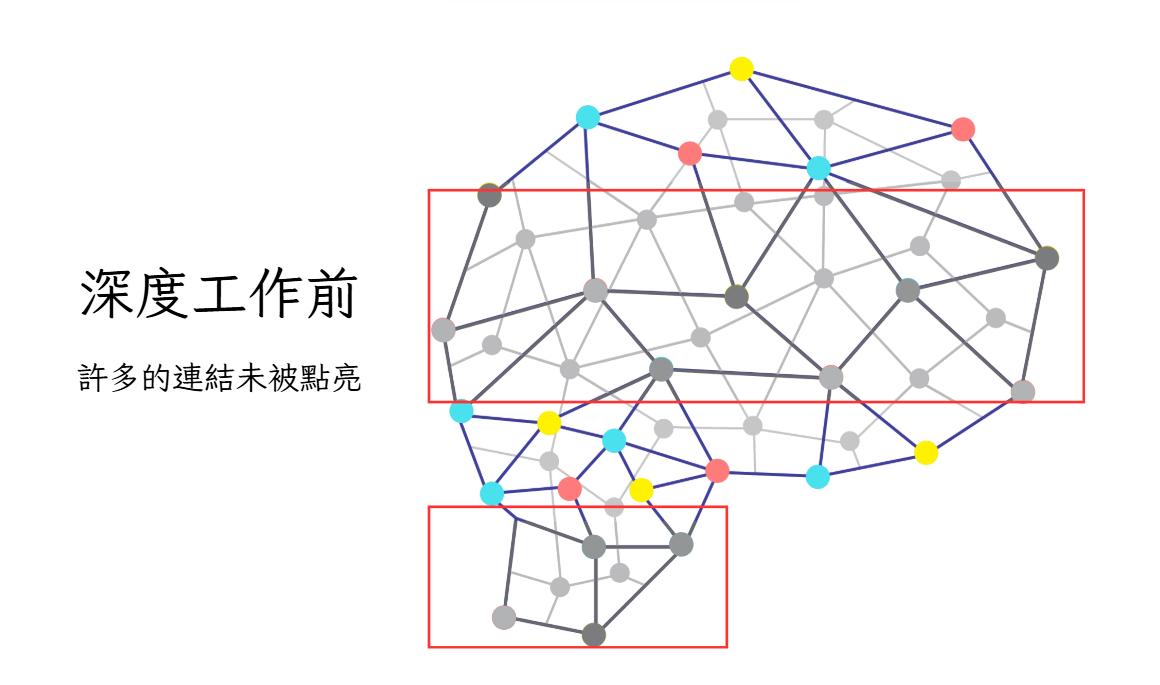

我在深度工作前,腦袋中的新知識與既有知識之間,缺乏有效的連結。這狀況就像是做好一件事有 10 個步驟,但我只知道 1-3 步驟與 7-8 步驟,其他部分一概不知。而當我對完成這件事的全貌不清楚的狀況下,我還是可以開始做這件事,也可以說出一部份內容。但我怎麼都做不好這件事。

而經過大量收集資料、整理筆記、閱讀書籍之後,我將那些缺失的連結逐一補上了,而這才讓我有睡前靈光乍現的機會。

對我來說,深度工作涵蓋了專注、心流與挑戰性任務三個部分。

專注與心流基本上已經能確保你有好的工作產出與品質,而挑戰性任務則是一種自我鍛鍊,讓腦袋能產生新的連結,進而誕生新的構想與創意。

學習成為助人者

40 歲前,我多數的學習榜樣都是商業人士,像是我的幾位 mentor,或者我人生的 role model - Bill Campbell。因此我多數的時間都在學著如何成功與傑出,我的能力自然也是展現在這,人生也經常就是活成那個樣子。

可在兩年前生病後,我就希望自己能有些不同的學習對象。

去年休耕期間,我說我想要做一些新嘗試,做些以前比較不做的事情。

第一,多多回應 FB 大家的留言。

第二,多跟別人閒聊。

第三,硬知識的分享減少,軟的部分增加。

第四,開始投資關係。

第五,跟一些值得學習的人互動。

第六,花時間理解 AI 的衝擊。

第七,重新理解一些事情,調整認知。

這些事,我執行到現在,以前我是很少回應 FB 留言,也很少會跟別人閒聊。

在 FB 或 blog 上分享的知識也大多是硬知識,軟性內容較少,但最近半年我算是大量減少了硬知識,連跟 Happy 合作的 podcast 都希望多點軟性部分。

以前我很少經營人際關係,大多是靠著誠意在交往,但現在會盡可能赴老朋友的邀約,也會盡可能參與對方的重要場合。

半年下來,我自己有蠻多收穫,包含我看待事情的角度,我與他人的關係,乃至於我的生活,其實都有一定程度的改變。而且是往好的方向在變化。

我會做出上述調整,其實是我從兩個好朋友身上看到我所不具備的特質,而我很喜歡那樣的特質。

這兩個人分別是 Yuki 與家德,他們兩位剛好最近都出了新書。關於 Yuki 的部分我在先前的電子報或 Facebook 都有做過多次分享,今天我就先重點分享家德帶給我啟發。

上個禮拜三我到嘉義洪雅書房去參加家德新書活動。活動開始前一小時我先到了現場,拿到家德的新書後我就在現場讀了起來。半小時候家德來到現場,他簡單招呼過我之後先去準備他等等演講的設備。

設備處理好,他走過來看到我正讀到「主動積極,人生大吉」的段落,他說:「剛好就是這個段落,我有講到商業思維學院。」(在 P.130,這是我第二次出現在他的書裡)。

活動開始時,他一如往常地先暖場,相熟的朋友點點名,新朋友則熱情招呼。講到我的時候他特別跟大家說我六月份也要出新書了,然後跟大家介紹一下我,也把我推薦給洪雅書房,以及嘉義的鄉親們。活動後更是直接接紹了書店老闆,並告訴我如果我要在嘉義舉辦新書活動,他一定會來幫忙。

上面這段小插曲,是我與家德認識後的日常,他永遠不會忘記你,總是給予多過索取,更不吝於連結所有值得真心交陪的朋友。

2019 年家德報名了我《商業思維》台北場的新書活動,活動結束後他過來跟我小聊了一下。當下我只覺得這是個特別熱情的人,但跟我的風格不太一樣。我甚至在心裡想「或許我們以後也不會有其他交集了」,但我還是很禮貌的跟他交流了一會。

但隔沒兩天,因為我們都住在台南,家德傳了訊息約我一起喝杯咖啡,而且他可以到歸仁來找我。因為他誠意滿滿,我也是一個不太懂得拒絕別人好意的人,所以我們的邀約便成行了。

到這邊大家都可以看到,其實我真的是個內向人,對於太過熱情的對談與邀約還是有些反抗,即便對方並沒有其他意圖。

不過呢,碰面後的感受與我原先預想的真的是天壤之別,我本想說又是一場很業務型態的對談,但過程卻出乎我的意料之外,感覺很棒。

週三去參加家德在嘉義的新書活動時,我有分享了這段認識的經歷。

「我們交談了兩個小時,我能用『如沐春風』來形容這個過程,我沒有跟任何剛認識的朋友有如此深入的交談,因為我總帶有一定程度的防備。但家德讓我覺得很放心,不論是他恰如其份的禮儀,還是他懇切的態度,又或者是他不帶侵入與試探性的問題,都讓我願意多說一些。」

有些人一碰面就探隱私、聊八卦、求幫助,但家德不是,這些事他都沒做,他就是聊。順著我願意多說的內容多問,三不五時會問問我「為什麼」,或者「想聽聽你的想法」。

這種對話模式讓我感到舒服,他也在《生活是一場熱情的遊戲》這本書高雄場的新書活動中分享過我們認識的過程。

2020 年,他邀請我去唯賀講堂分享,路上我們交流了「利他」的觀念,當時我對他還沒那麼深的了解。但他告訴我,其實他只是對人好,並沒有想那麼多。充分體現了他前一本書《不是我人脈廣,只是我對人好》中所提到的概念。帶有強烈的目的性與意圖,有時就不純粹了。

去高雄新書活動的路上,我們聊到最近在做的事,他突然說「你一定要認識郝哥」,然後馬上撥了電話給郝哥,跟郝哥簡單介紹一下我,讓我有機會跟郝哥接上線。而我跟郝哥的第一次碰面則是去年去唯賀講堂參加郝哥的新書活動。是的,又是唯賀。

去年魏德聖的《B.I.G》上映後,唯賀包場,家德也邀請我們全家一起去欣賞這部電影。現場他又給我介紹了火星爺爺。

再來是今年,他邀請我去參加唯賀的春酒,讓我有機會拍下這張跟李多慧的合照。哦,不對,應該是認識幾位新朋友才對。

認識家德的這幾年,他給我的東西很多,但我回饋的卻很少,真的讓我感到汗顏。

去年休耕期間,我到家德家去拜訪,聊聊接下來的打算。當時我告訴他:「我還不確定,但很可能會想將心力放一部份在回饋社會。」

當天他跟我分享,他兒子-庭旭因為上了商業思維學院的課程,現在整個人都不一樣了。為了證明沒有膨風,庭旭拿了他的平板,打開了課程筆記給我看。然後開始跟我聊他的學習過程,並跟我問了幾個關於學習跟工作的問題。(同樣的內容,在嘉義場的活動他也有提,我來錄影下來當證據...XD)

聊著聊著,他告訴我:「你做商業思維學院其實很有意義,如果你想要繼續回饋社會,我跟我身邊的朋友肯定都會幫你。」

這句話由不同人口中說出,份量差異很大,由家德口中說出來,肯定是真實到不行。

我從家德身上學到的幾件事

上方的內容,我都沒有特別提到家德投入公益的種種事蹟,但大家應該能感受到家德對朋友有多真誠。完全體現了他一路以來不斷強調的「利他」、「對人好」、「熱情」、「與人為善」,他不是用嘴說,更多的是身體力行。

家德與其他人的故事,在他過往的幾本書,或者他的 podcast -《你好!我是吳家德》中都可以看到。每一本書都值得我用力特別推薦給大家。

這些年來,我從家德身上學到幾個我所缺乏,但我希望能學習的地方。

第一,盡己所能,回饋社會。

過去我通常是在投入事業或工作過程中同時做一部份公益事項,像是到學習、非營利機構演講與授課,或者捐款給特定組織。但我很少主動去做些什麼。

那天新書活動中,我聽到家德說「我今年 50 出頭,如果活到今天掛了,我算是沒有遺憾,我覺得該有的我似乎都有了。唯一可惜之處,就是還為社會做太少了。」

這段話,對我有些衝擊。或許我會藉由我的新書《用商業思維優化你的人生選擇》來規劃一些回饋活動。

第二,經營關係,不抱特別目的。

我是一個不擅長維繫人際關係的人,我很少出門社交,也不太會透過電話或通訊軟體跟朋友閒聊,因此跟我深交的朋友並不多。

去年底時,我就有個念頭希望能提高跟好朋友們的聯絡頻率,不管是聚會、吃飯,又或者是邀請對方來參加自己舉辦的活動,抑或是年節時的贈禮。

而除了老朋友之外,也希望能多認識一些有趣的新朋友,同樣的,不抱特別目的。

第三,幫助朋友變得更好。

家德為我做的事,對我幫助很大,我希望自己也能成為這樣的助人者。

或許,即將出版的這本新書是個契機,讓我有機會透過書的上市做些更有意義的事。

好的朋友、好的關係,可以成為好的榜樣,期許自己也能成為他人的榜樣,一起讓台灣更好。

贈書活動

上方我已經提了蠻多家德對我的影響,而在這本《與人為善的幸福哲學》中共記錄了 33 個他與朋友的故事。如果你認識家德,那你應該不會想錯過這本書,如果你還不認識家德,那建議你一定要認識他。

獲得贈書資格的方法:

- 訂閱電子報。

- 透過電子報的原稿回覆郵件到 gipi@bizthinking.com.tw。

- 附上你是怎麼認識 吳家德 的,以及對最有印象的一個點,並說明原因。

這樣你就能獲得贈書資格,然後下週我會從回覆者當中抽出 5 位送出這本《與人為善的幸福哲學》。

在贈書後一個月,我會邀請獲得贈書的朋友們寫一篇 500 字左右的讀後心得,並分享於自己的社群媒體上。

有順利完成的朋友,我會邀請你喝杯咖啡,一起聊聊我們在這本書中獲得的啟發與收穫。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。