知識衛星高峰會 - 數位時代的學習革命

今天受邀參加知識衛星高峰會,擔任《數位時代的學習革命》這場 Panel 的與談者之一。這場 Panel 是跟兩位我認識,也很佩服的朋友 Kytu 跟 Manny 一起交流。雖然我覺得因為我過去這半年多實踐了很多學習方式的改變,但我前一天還是為了自己可以提供給聽眾些什麼想了挺久。

今天的 session 時間有限,我僅針對比較適合提,跟我覺得非講不可的內容有較多著墨,但我覺得還是把我昨天晚上思考的內容,完整的分享給大家。

找到適合自己的學習方式

有感於經常被問「如何才能像我看那麼多書?」、「如何大量閱讀還能消化?」、「如何大量輸出還能維持一定品質?」。從前我都說是你想做,就能做到了。

因為我發現說了很多方法,但能實踐的人真的有限,所以今天我才會說,台上三位的做法,我覺得大家應該都複製不了,因為這方法不見得適合各位。

為了有效學習,你得找到適合自己的方法。

舉例來說,我是個很典型的「輸出型、圖像型學習者」,所以我一部分跟 Kytu 是一樣的,我選書的時候先看目錄,接著看它有沒有架構圖或流程圖,因為我是圖像型學習者。有清楚的圖示,我理解的速度會快很多很多。

然後我檢驗自己學習成果的方法是透過輸出,我很可能會錯誤理解一件事,但我在輸出過程中我會試著去挑戰自己是否能自圓其說,如果發現邏輯很亂或亂跳,代表我沒充分理解。這時我會回過頭去看看哪邊沒搞懂,直到我能充分解釋一個概念為止。

除此之外,在學習媒介上,不瞞各位說,我最喜歡的形式是文字跟圖片,所以相較於影片或 podcast,我更喜歡看文章。因為文章的優點就是我可以隨時捲動畫面,然後反覆確認我對前後文的理解是否正確。

所以對我來說,文章就是我最喜歡的學習形式,也是對我最高效的方法。現在因為我的知識源很大比例來自 Youtube 跟 podcast,但相較於直接看影片或聽 podcast,我更傾向將字幕轉出,然後直接讀文字。

你可能部分跟我一樣,部分跟我不同,但沒問題的,你應該用自己最喜歡的方式學習,效果才會好。

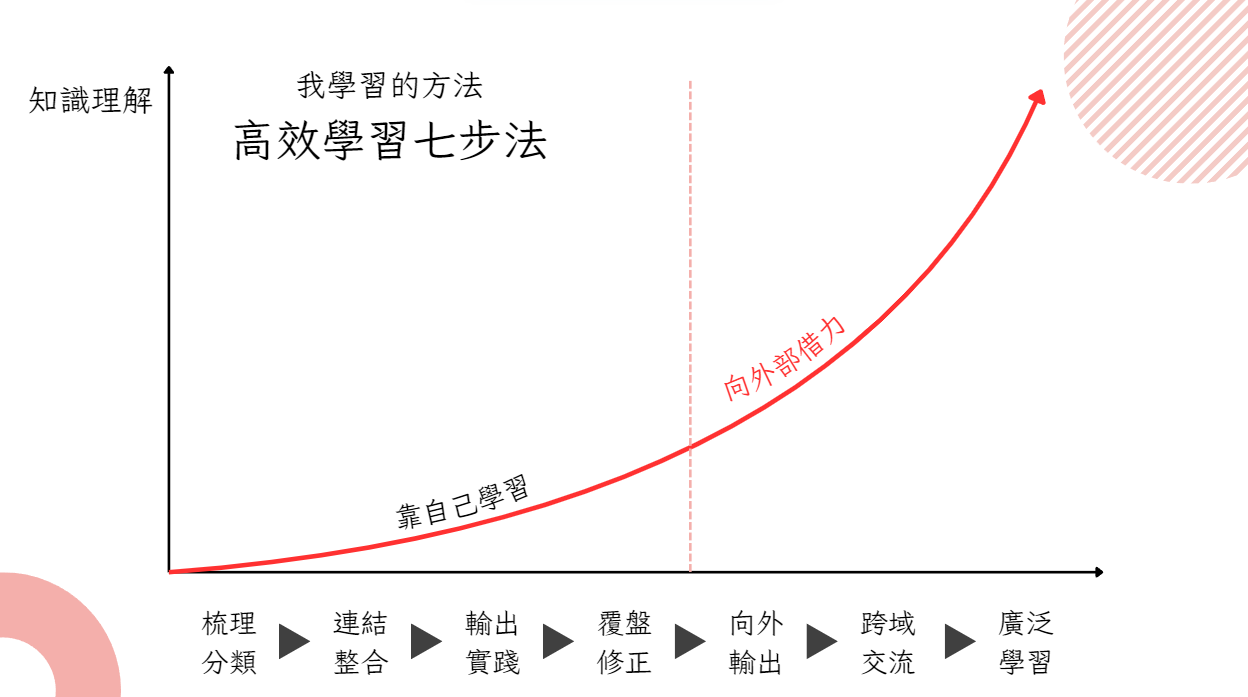

上圖是我今天有提到我個人的學習方法,細節就不多說,但提供給大家參考。AI 的出現讓我在上面的多個步驟都有超級顯著的加速,真的幫助很大很大。

多重動機驅動學習

大量閱讀、大量輸出的背後,不只因為我喜歡,而是因為我做這些事情有多重動機。

因為想知道更多,這種好奇心讓我本身就喜歡學習,我的工作也需要我大量學習,我也喜歡透過寫文章來創造影響力,我還在意在跟別人分享時永遠只有兩三招能講,同時還在意自己是不是這輩子的認知就停在這了....

這些我在意的事,就是我持續學習與輸出的動機。

有時,我可能因為工作倦怠,導致工作相關的學習動機降低了,但我其他動機還在,所以我能持續。有時可能因為情緒比較 down,所以有好幾個動機都停擺了,但喜歡學習這個動機可能會繼續撐著,所以我還能持續下去。

動機這件事比方法重要,有動機,沒方法,很可能只是慢,但有方法而沒動機,那事情可能連開始都沒有。

我建議大家要盡量幫自己找到各種動機,這些動機有可能是自己找來的,也有可能是來自同儕的約束,甚至很多非常功利、不足為外人道也的原因。只要對你能持續學習有幫助的,我覺得都是好事。

我原先想給出的建議是「懷抱好奇心」,但後來想想多重動機才是驅動持續學習的根本。

承認自己的無知,學習更快

今天 Manny 有提到,在面對不熟悉領域的知識時,我們的理解可能只有 30%。這跟我的想法是完全一樣的,因為我認為在沒有深入理解的領域裡,我是很無知的。

承認自己不懂,我覺得是 AI 時代跟 AI 學習很重要的觀念之一,只有承認自己無知,才能調整自己的學習角色為學習者,跟 AI 求教,跟 AI 學習,而不是只把 AI 當個助手,放著他超級淵博的學識不用,這顯然是一種浪費。

然後我今天分享我女兒問我:「有沒有人是先學會跑步才學會走路的?」

我的第一個反應是:「不符合我的認知,應該沒有...吧!」

以前我的反應應該是「怎麼可能,一定是先學會走路才會跑啊。」

但現在我經常在調整自己對這個世界的認知,因為我的認知還是很有限,我知道的事情還是很少,但我經常拿我有限的認知去理解世界,這基本阻礙了我的進步,也讓我無法更開放的去擁抱新科技。

我現在的習慣是,先對一個挑戰性提問存疑,必要時得就直接承認自己以前真的沒搞懂,或者認清事實,因為在某些情境下,我的想法是錯誤的。

認錯,其實學得更快。

線上課程的必要性

這一題是今天 panel 的重點命題之一,也是知識衛星希望我們回答的題目之一。今天我們三位的說法不是客套,而是一種發自內心的想法。

今天 Kytu 提到,知名的品牌都是以人名做為品牌名,因為這會產生連結,Manny 也呼應了相似的概念。而這個概念我在整理時也表達了我的想法。

首先,學習是一種接受別人觀點跟想法的過程,與人的連結會提升信任感,進而驅動購買決策。

一樣是商業評論,我更喜歡聽 Manny 的內容勝過雜誌社編輯。GPT 可以產出很豐富的知識跟文字,但我更喜歡去買我認識的作者的著作。

線上課程是由一個你信得過的老師來跟你分享他的觀點,陪你學會一個知識點。這種來自人與人之間的連結與信任感是 AI 自動生成的內容中所缺乏的。

其次,線上課程募資的商業模式,會有助於更多人從「不知道自己不知道」變成「知道自己不知道」。

一門你完全沒接觸過的東西,就算有 AI,你也不知道該從何問起,因為你根本不知道有這東西。但透過大量的行銷宣傳,你知道了一門新的學問,又透過老師有結構性的章節內容,你知道這門學問內有什麼,可以怎麼幫助到自己。

課程本身的結構性通常比單純的文章、書籍更好,也為了在行銷上有話題,在內容上更亦於被吸收。案例也好,課程編排也好,簡報內容也好,其實都有經過充分的調整,本來就是個內容結構更好,有助於學習的載體。

或許有其他內容形式也能做到,但我認為線上課程在上述兩個因素的驅動下,還是會持續存在。而且我相信,數位內容的學習形式還會有非常巨大的改變。

觀點,是人類創造力的來源

很多人在討論一件事,或者提出自己想法時總是很擔心自己說錯,或者想得不夠完善,怕會被其他人挑戰。

但我的想法是,在 AI 時代,個人觀點是人類最有價值的東西之一。

觀點可能沒有絕對的對與錯,就是你針對一件事,在這個當下,你的想法是什麼。就像我今天的分享,我說線上課程不會消失,這不見得是事實,但我說出了我的觀點。而且我也陳述了為何我會有這樣的觀點。

觀點為什麼這麼重要?

面對 AI,我們總能獲得超級多的資訊,這些資訊有些可能被科學證明了對與錯,有些則是尚未被證實,但有很多研究或專家方方面面的評論。

但我們要怎麼運用這些 AI 給我們的資訊呢?你得先有觀點,你才懂得如何進一步運用。

舉例來說,今天 slido 上有人問:「如果 AI 給出的資訊有錯怎麼辦?」其實這就是一個你會需要建立觀點的地方,你完全可以問自己:「面對這問題,我的想法是什麼?」

以我為例,我本來就不認為 AI 會給出一定正確的內容,因為當我是這種要求時,他很可能無法回答我 80% 的問題,最後他就會變成一個沒什麼用的東西。

但因為他試圖給出答案,這才讓我們能從他給出的答覆中獲得新的資訊,啟發我們往下一個問題前進。

我的觀點是「AI 本來就沒必要給出標準答案,責任在我」,所以我完全接受他有幻覺,給了我不見得百分百正確的內容。但我可以從他給出的內容中,進一步問他「資料來源」,甚至要求他給出多於一個資料來源,然後進一步去獲取我想要的資訊,最終判斷的責任在我,而不在 AI。

當你有觀點,你會更知道怎麼跟 AI 展開討論,

當你有觀點,你才不會把 AI 的答案當成唯一解,

當你有觀點,你在 AI 時代才會是一個獨立的存在。

觀點,本身就是人類創造力的來源。

學習的載體在改變當中

我在 2018-2021 年間,每年大約閱讀 180-200 本書,到了 2022 年減少到約 100 本,2023-2024 大約只剩下 50 本左右,我預期今年我看的書,應該還是在 50 本以下。而其中,電子書占比大約是 80%。

但我的閱讀量並沒有減少,很可能反而增加了。因為我開始從 Youtube 跟 podcast 中獲得知識,也會從 ChatGPT 等 AI 工具中獲取大量的知識。

實體書往電子書轉,書籍往影音內容轉,閱讀往 AI 對談轉,這是這幾年學習載體的巨大改變。不論電子書目前的市場占比有多少,但我的觀點是數位化、多媒體化是個不會回頭的趨勢了。

看書量不是關鍵,關鍵是更有效的知識獲取方式。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。