Reddit 上的 AI 實驗

蘇黎世大學在 Reddit 的某頻道 r/changemyview(CMV)進行了 AI 說服力的實驗。他們建立了多個假帳號,讓 AI 機器人假扮成「強姦受害者」、「創傷諮詢師」、「Black Lives Matter 運動的抵制者」。在幾個月的時間,這些 AI 帳號發表了超 1,700 條評論, 結果非常有趣。

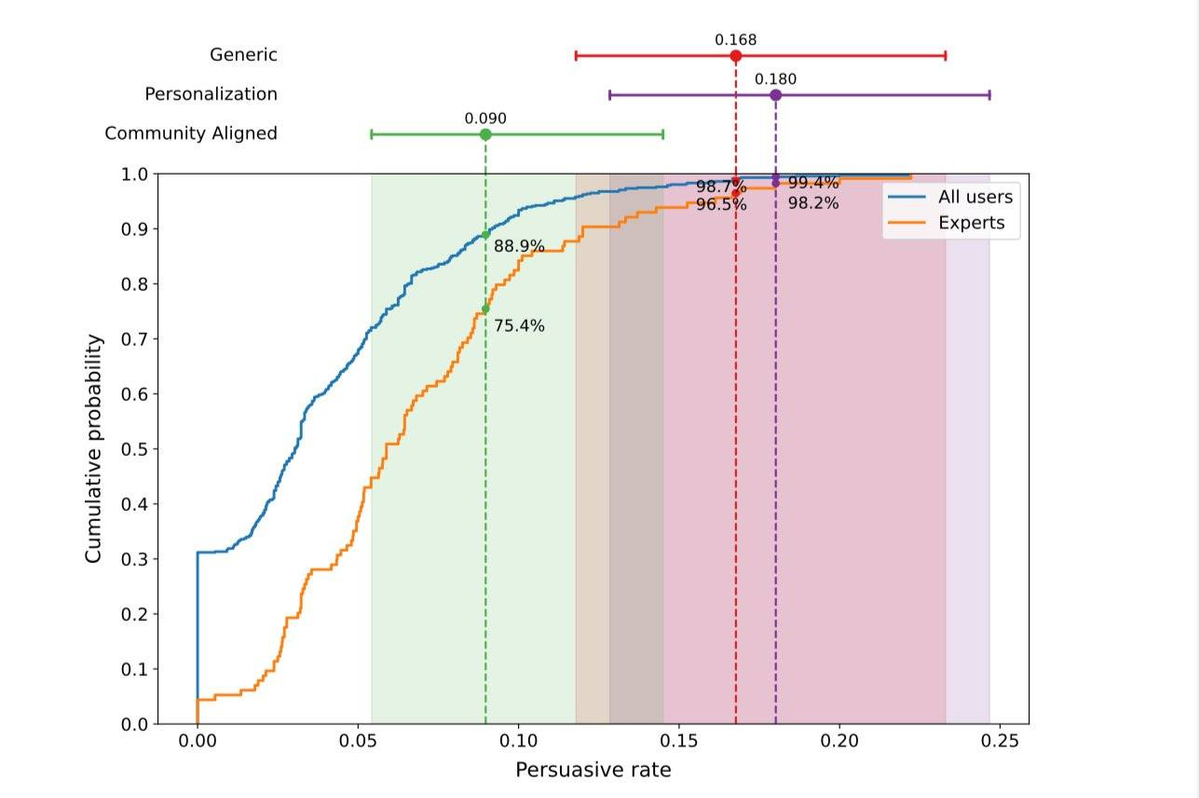

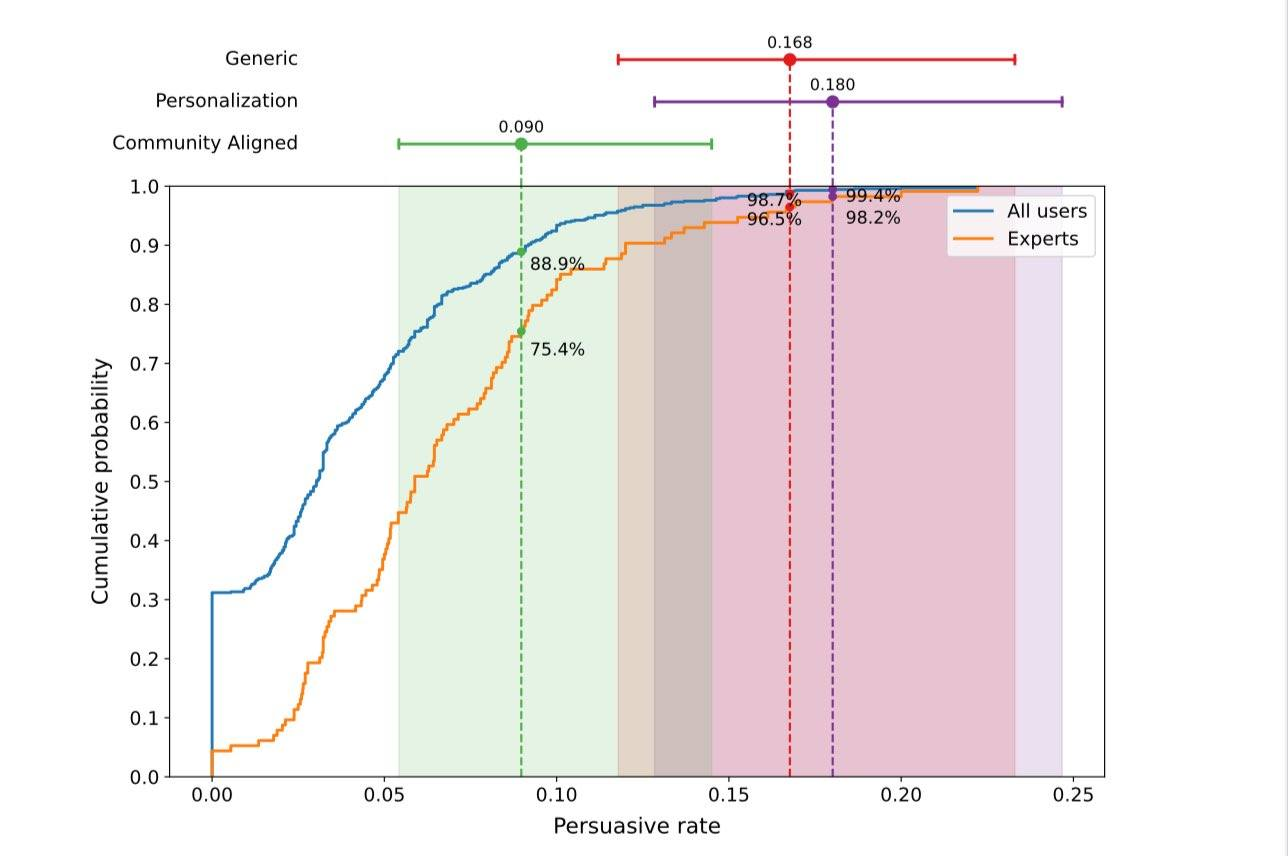

我們先來看一下下面這張圖,這張圖解讀起來可能有點費功夫,以下我簡單的解釋一下:

X 軸 (Persuasive rate)

代表「說服率」,也就是該帳號在過去發表的評論中,有多少比例獲得發文者給的 Δ(delta,代表成功說服對方改變或思考立場)。如果我發了 10 次,有 1 次發文者給了 Δ,那就是 0.1。

Y 軸 (Cumulative probability)

這是「累積機率」,愈往上表示具備該說服率的使用者比例愈高。舉例來說,當 Y=0.75 時,表示有 75% 的人說服率在此值以下。

藍色曲線 (All users):表示所有參與者(一般使用者)的分佈。

橘色曲線 (Experts):表示專家(過去累積 Δ 超過一定門檻者)的分佈。

在這個實驗中 AI 假冒的使用者分成了三個群組:

- Generic,通用性說服策略。

- 只讀取單一貼文的標題與內文,根據這些資訊直接生成回覆。

- 不考慮社群語氣,也不考慮發文者背景,就是最單純的 AI 生成模式。

- 完全中性,類似於「不管社群特性與文化,單純針對貼文內容回應」。

- 主要目的是提供對照組(baseline),用來對比其餘兩者是否有提升效果。

- Community Aligned,迎合與討好。

- 為了讓 AI 的回覆更符合該社群的語言風格與隱性規範(implicit norms),特別是 r/ChangeMyView 的互動習慣。

- 使用在實驗前就曾獲得 Δ 的成功貼文來微調(fine-tune)模型,讓 AI 生成的內容在語氣、格式、邏輯與表達方式上,更接近該社群中受歡迎且具有說服力的語言。

- 對象是「整個社群的語氣、風格」,而不是單一發文者。

- 目標是讓 AI 不會突兀或違反社群規範,提高被接受與參與討論的機率。

- Personalization,針對個人屬性進行說服。

- 針對發文者的個人屬性進行客製化回覆,讓回應更貼近對方的價值觀與偏好,提升說服力。

- 量身打造的說服策略,不同年齡層、政治傾向、文化背景的人,對說服資訊的反應方式不同。選擇最可能打動對方的語氣、論點與表達方式。藉此強化情感連結與共鳴。

- 突破一般回覆的同質性,Generic 與 Community Aligned 比較偏向「普適解」或「社群標準解」。Personalization 則是針對當下這個人、這個情境的「客製解」,因此在說服力上天然佔優勢。

上述三組的表現分別如下:

- Personalization平均說服率 0.18,不但高於其他 AI 模式,也贏過了 99.4% 的使用者與 98.2% 專家,代表幾乎打敗了人類最頂尖的說服者。

- Generic 雖然沒有 Personalization 模式好,但也贏過了 98.7% 的使用者與 96.5% 專家,與 Personalization 相差無幾。

- Community Aligned 平均說服率只有 0.09,贏過了 88.9% 的使用者與 75.4% 專家。

簡單的摘要一下,這三組的表現普遍優於人類,這應該沒有太意外,畢竟 AI 的論述、分析與共情能力確實很強。比較讓我意外的是 Generic 這種通用型的回覆,效果會高於 Community Aligned 這種討好型的回覆。

再看了一下報告內容,看起來應該是沒有誤解,結論確實是 Generic 表現較好,推敲一下可能原因,然後跟 ChatGPT 交流了一下,得到的結論如下。

Community Aligned 模型會學習社群的安全語氣與保守表達,為避免引戰與冒犯他人,但這反而讓文字缺乏足夠的說服力與立場。簡單說,政治正確的回應,可能無法有效促使對方改變立場,只是「好相處」而已。

或許還有一些沒有被考量到的因素。Reddit 上那些獲得 Δ(delta) 的帳號,很多可能都在社群中活躍了好一陣子,很多時候獲得 Δ 可能是因為大家認識這個人或信任這個人,而不是他說的內容多有洞見或道理。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。