未來組織發展的兩種趨勢

昨天早上在台北跟 Happy 聊天,其中我們也聊到未來企業發展跟管理的可能趨勢,以下兩點的內容我覺得交流的很愉快,也跟大家分享。

反組織規模化

過去幾十年,擴大規模往往是企業步入成長期後,最重要的發展策略,可以說沒有之一。

擴大規模為什麼有效?

因為當一家企業的商業模式跟產品都經過市場驗證,進入成長期的企業,不論是自身策略的期待,或者是資本市場的要求,最高指導原則就是「成長」。不論是營收成長或者客戶數成長,都將是企業最重要的指標。

而成長的公式:

營業額 = 訂單數 X 客單價 = (流量 X 轉化率) X (商品數 X 平均商品單價)

然後找到 Product Market Fit 的企業,最常見的成長方式就是複製既有的模式。簡單的說,如果開發 10 家客戶,需要 3 個業務,現在要開發 50 家,那就請 15 個業務,而為了讓 15 個業務有效開發,那也需要 5 倍的商機數,這等同於要擴增通路或透過廣告投放等各種手法,想辦法拿到 5 倍商機。

同樣的狀況,在生產單位與交付單位也雷同,為了供應 5 倍訂單的產品,那就要多拉 4 條生產線,或者多蓋 4 座工廠,請多 4 倍的人。

這種人力與生產力一比一交換的概念,就是所謂的複製。

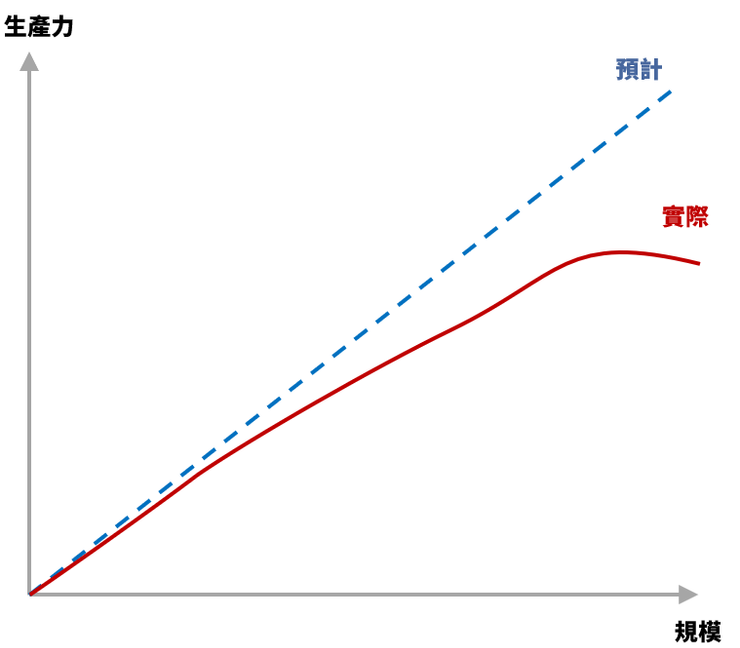

但其實進入知識經濟時代,大家早就發現這種複製根本不是一比一交換,更常發生的狀況是 1:0.9、1:0.8,有著邊際效益遞減的狀況存在。

原因無他,就是溝通的效率會降低,管理的成本則會隨著規模長大而愈來愈高,放愈大問題愈顯著,利潤也會愈來愈薄。

工業時代,企業經營很喜歡用 headcount 這個詞,意味著增加人就會增加生產力,因為生產線是通過標準作業流程做管理,工作是高度重複性,一比一的交換是很有可能的。

資訊時代,工作的多元性愈來愈高,以軟體工作來說,大家都知道一個好的工程師的生產力,很可能是一般工程師的 10 倍甚至更多。這代表 headcount 其實已經不容易被當成一個衡量總體生產力的要素,更重要的是素質與團隊合作能力。

人工智慧時代,高度重複性,可以透過人力成長直接等比換生產力的工作,將被自動化機器人大量取代,企業生產力的翻倍,不需要仰賴員工數的翻倍。而具備創意型的工作,AI 還可能處理的比多數人更快更正確,企業要提升生產力,也不必然要招聘更多員工。

所以我們討論後認為,未來還是會有超大型企業,但企業看待規模化的態度會有蠻大的改變,甚至會逐步做人事精簡,讓自己從「人力兌換生產力」的巢臼中跳脫。

企業成長過程,重要的不是 R&R,而是 ownership

因為近期我都在跟成長期企業聊,所以我也跟 Happy 請教了類似問題:「成長期的企業,CXO 的 one-down 要怎麼培養?」

Happy 提出了一個很精闢的想法,他說:「重點不是 R&R,而是敢去碰灰色地帶,目的是解決問題,達成任務的 ownership。」

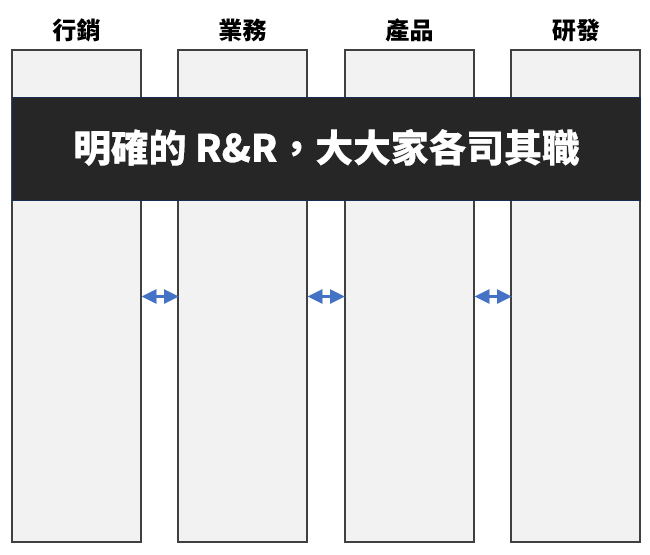

這一點,我萬分同意,不是說 R&R 不重要,畢竟今天如果要能做到有效分工,並未每個人設定合理的目標跟考核指標,我們還是要明訂每個部門與每個人的權責。不然在用人時,打考核時,都沒辦法有個相對客觀的依據。

我提到:「組織設計的目的是為了更好的解決問題,達成企業目標,分工的目的也是,定義 R&R 也是,不應該反過來了。」

當主管們發現 R&R 阻礙了他解決問題時,他會採取什麼樣的行動才是關鍵。

他可以堅持 R&R,但不解決問題,也可以遵守 R&R,但盡力協調把問題解決,甚至可以不管 R&R,優先解決問題。

我們交流時的想法是,組織發展過程,本來就很難每件事都被清楚定義,R&R 更不可能定義的鉅細靡遺,肯定有很多沒被清楚定義的灰色地帶,而主管在遭遇這些灰色地帶時,本來就應該去解決它,而非堅持 R&R。

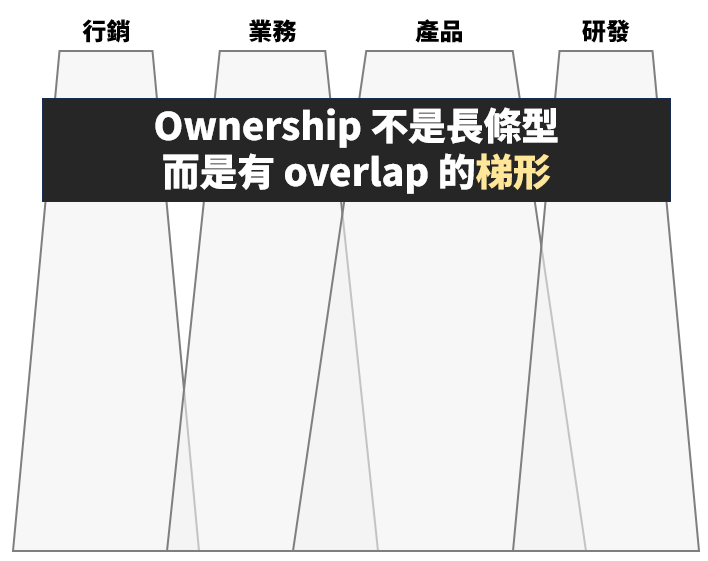

待問題被解決,回過頭來討論這個灰色地帶未來歸誰,又或者該如何處理,這才是一個管理者必須要有個 ownership。

在收斂這個話題時,我提到,不論是 R&R 或者主管對自己 ownership 的想法,其實更接近梯形,部門與部門間,主管與主管間都有一些 overlap。

不要怕踩線,把解決問題放在 R&R 之前,多多培養自己看問題與解決問題的廣度,你會變成企業更看重的人才。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。