降低不確定性,提升成功率

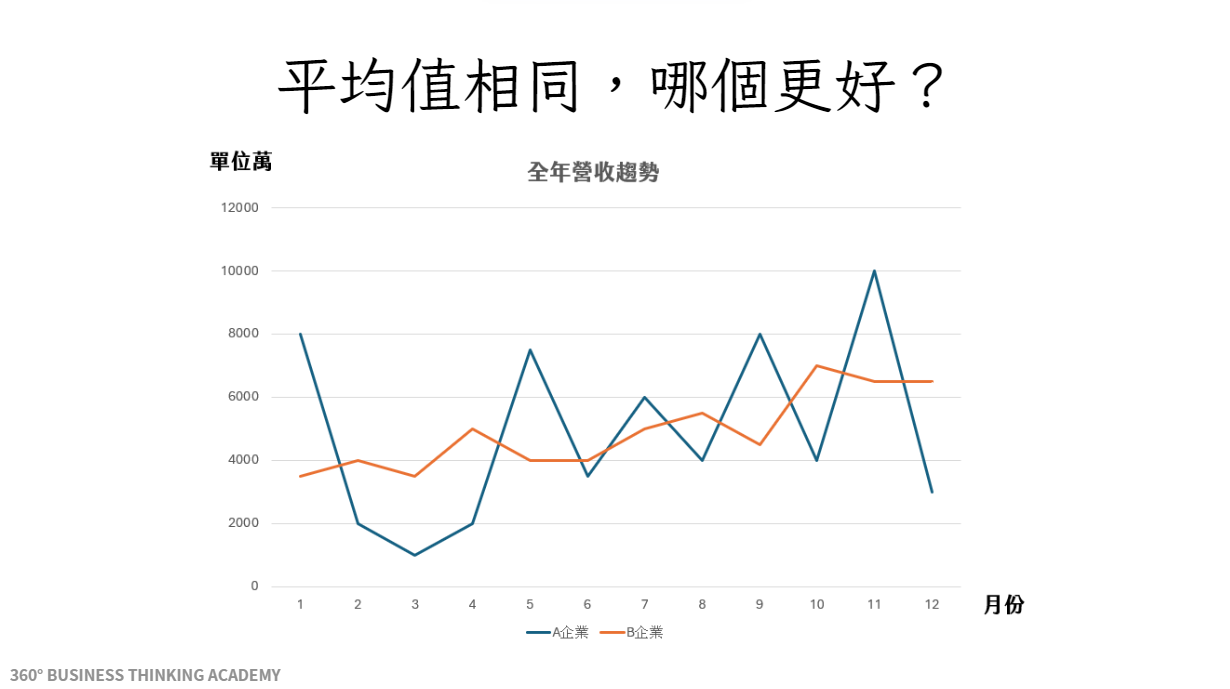

昨天在幫一家企業上管報相關課程,課堂中我有張投影片放了兩家企業逐月的營收表現。A 企業的表現高底起伏很明顯,B 企業則表現相對較穩定,但這兩家企業全年的業績總額是一樣的。我問大家:「兩間公司讓你選一間,你會覺得哪間公司更棒?」

大家不約而同地選了 B 企業。我進一步問大家:「為什麼?」

我獲得得答案是:「B 企業感覺較穩健,而且看起來逐季在成長。」

B 企業會被認定為穩健,跟他的營收波動較小有關,一家營收波動小的公司,我可以合理相信他對營收的管理有一套方法在,知道做什麼事可以提升預估業績與實際業績間的一致性。

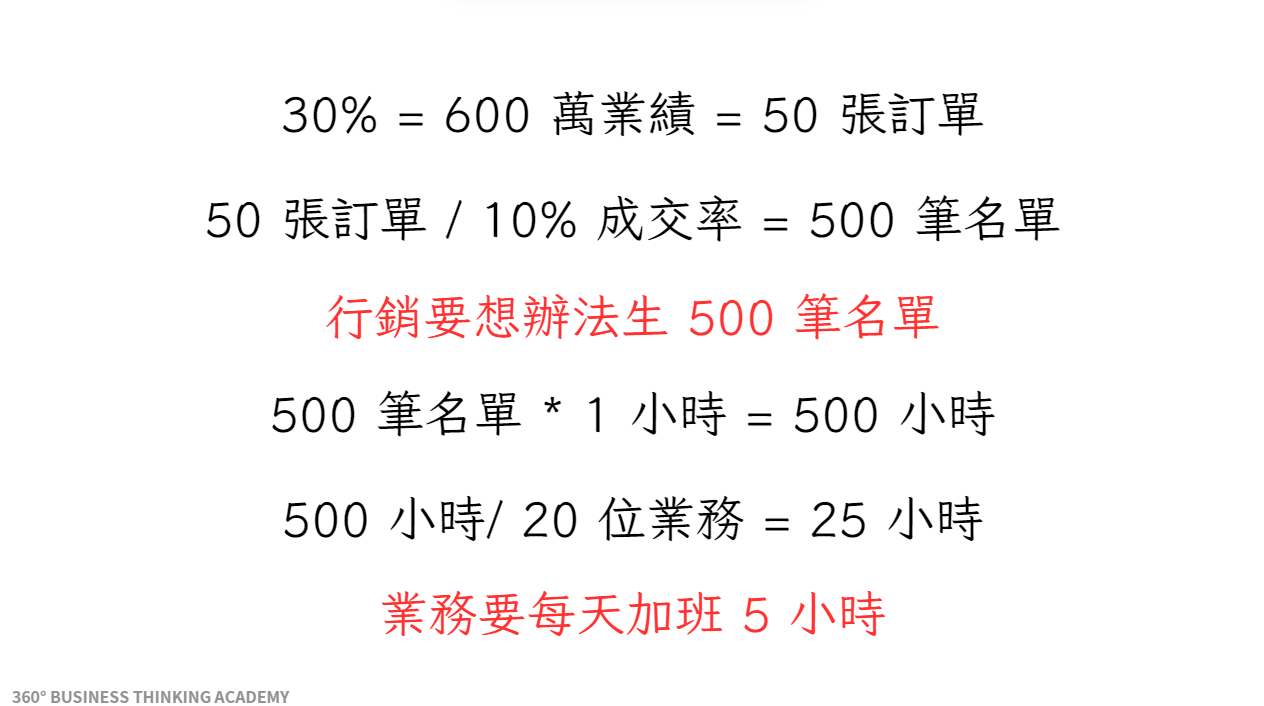

同一堂課程中,我分享了另一個案例,這個案例是在某次的業務週會上,有個部門的業績未達標,落後了30%左右,此時業務主管表示他們可以在本週補上落後的業績。

我問他:「你如何做到?」

他告訴我:「我會督促團隊努力做,拼命做,總之,本週一定會趕上。」

可我現場直接告訴他:「團隊拚了命,應該也無法在本週把進度追上。」

現場我算給他看,清楚的讓他知道為何他的承諾完全忽略了現實。

落後 30% 的業績,實際金額是 600 萬,當時我們的訂單平均單價是 12 萬,所以 600 萬等同於要成交 50 張訂單。而根據過往的轉化率 10% 來計算,等於我需要多出 500 筆名單讓業務開發才能達成。

我問他:「行銷能多生出 500 筆名單給你嗎?」

然後我接著算,500 筆名單,每筆的開發時間大約是 1 小時,所以要開發完成要投入 500 小時,目前我們有 20 個業務,把這些名單平均分配給每個業務,那他們得花 25 個小時才能開發完。一週工作五天的話,每天得花 5 小時。

可千萬不要忘了,他們還要完成當週的開發計畫,這等同於業務在本週,每天得加班 5 小時才能完成所有名單的開發。

我問她:「業務們有可能每天工作 15 小時嗎?就算業務願意,我們可能到晚上 10 點還在打電話給客人嗎?」

如果不行,那你要如何擔保業績能在這個禮拜趕上呢?聽完我的拆解後,業務主管發現自己的盲點,明明經過簡單的數學公式計算就能推出來的問題,他卻視而不見。那一次,我對他做了一次機會教育,並要求他往後在做出承諾前,最少先用數學公式推導合理性,否則我們會經常犯這種低級錯誤。

昨天的課程中,我很斬釘截鐵的說:「如果各位業務主管都跟上述案例的主管一樣,那我們是不可能做到像 B 公司一樣穩健的。」

中間休息時刻有個年輕主管跑來問我:「怎麼做才能提升業績預估跟實際達成間的一致性?」

我反問他:「剛剛我談到的案例中,我為什麼要回推數學公式,還要試算可行性?那是因為我過往的管理訓練中,我會想盡辦法降低不確定性,把會影響最終成果的因素給排除掉,提高我完成一個任務的成功率。」

他問我:「能否再說的更明白一些。」

Gipi:「你覺得估算要怎麼樣才能估準?」

他說:「不知道,過去的習慣都是直接按過去的數字加上一個百分比。」

Gipi:「那叫做目標設定,其實不是估算,真正的估算是根據手邊擁有的資源+預期能獲得的資源,在評估過可能的波動風險後所推估出來的數字。舉例來說,我現在手邊有 10 個客戶正在開發,平均單價是 200 萬,而過往的成交率是 20%,那我可以合理推估這 10 家客戶能創造的訂單金額大約在 10 * 20% * 200=400萬。」

「但這樣估還是不夠精確,因為如果這 10 家客戶都還在開發的早期階段,我們的平均銷售週期大約是 3 個月,這些早期階段的客戶高機率不會發生在這個月份。如果要合理推估這個月的業績,我會建議只看進入報價跟議約階段的。如果進入報價的有 2 家,成交機率是 50%,議約的有 1 家,成交機率是 90%,訂單金額假設都是 200 萬。那我可以合理推出本月份的業績可能是 2 * 50% * 200 + 1 * 90% * 200 = 380 萬。」

「400 萬跟 380 萬,看似沒有差多少,但你剖析的深入度不同,把握度自然也不同。所以有效預估的關鍵在於把握度,而把握度的背後,則是確定性。你為什麼對一張訂單有把握?」

他說:「因為對方已議完價,正式進入簽約階段,而過往的經驗中,只要進入到這個階段的客戶,幾乎都能順利完成訂單。」

Gipi:「那你為什麼對某些訂單沒把握?」

他說:「因為我連客戶的需求都還沒問清楚,又或者我不知道誰在跟我競爭,我不知道對方的意向,就不肯定他會不會買了。」

Gipi:「所以你判斷的關鍵是確定性。而能否達成的關鍵在於 - 如何提高確定性,讓成交機率 50%、90% 的變成 100%。以業務工作來說,我相信你應該很熟悉這些手段了。」

他說:「這樣我懂了,這樣看來,如果我希望每個月的業績都能達標,我計算出來的當月確定性業績,永遠都要高於目標值才行。」

Gipi:「對的,如果你一個月要做 600 萬,那我會建議你預估的業績最少要在 2 倍以上,那這樣就算有些訂單掉了,你還是能順利達標。」

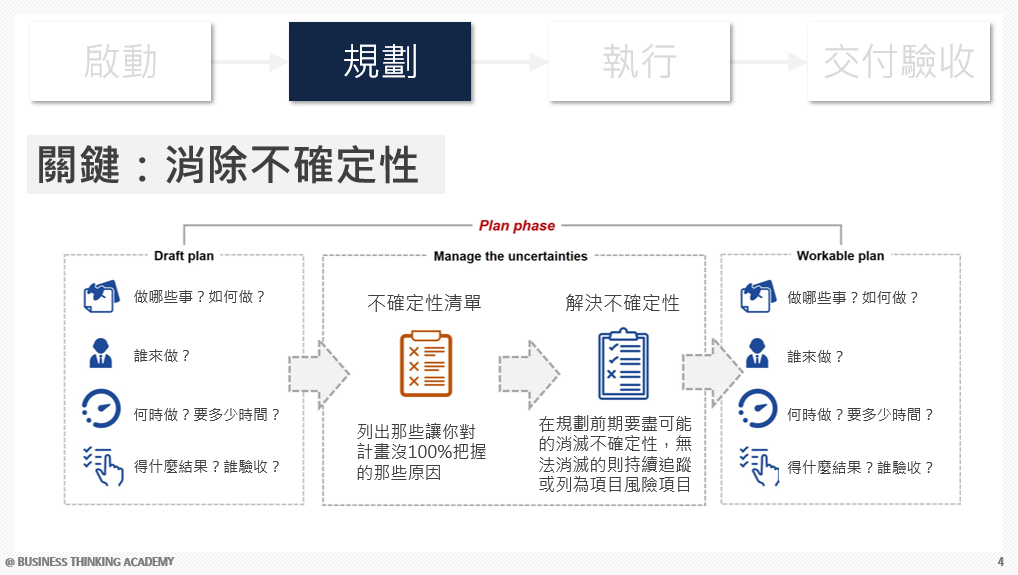

做好一件事的前提,先沙盤推演做預估,並且展開計畫,而在這過程中,需要盡可能將不確定性找出來,看能否趁早消除這些不確定性,讓不確定變得確定。

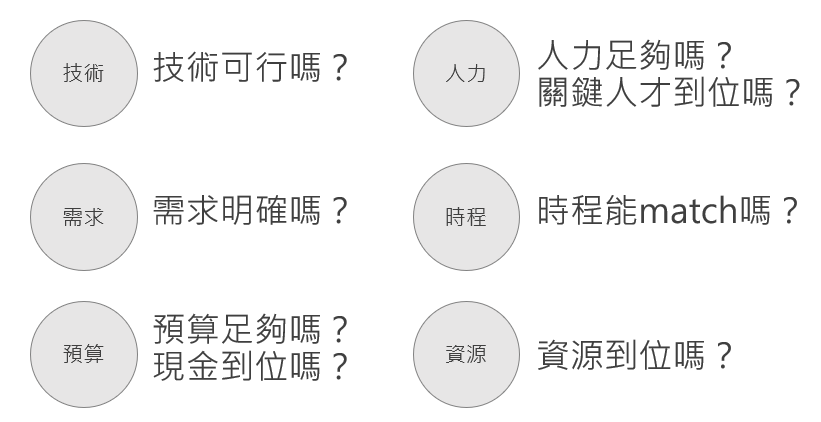

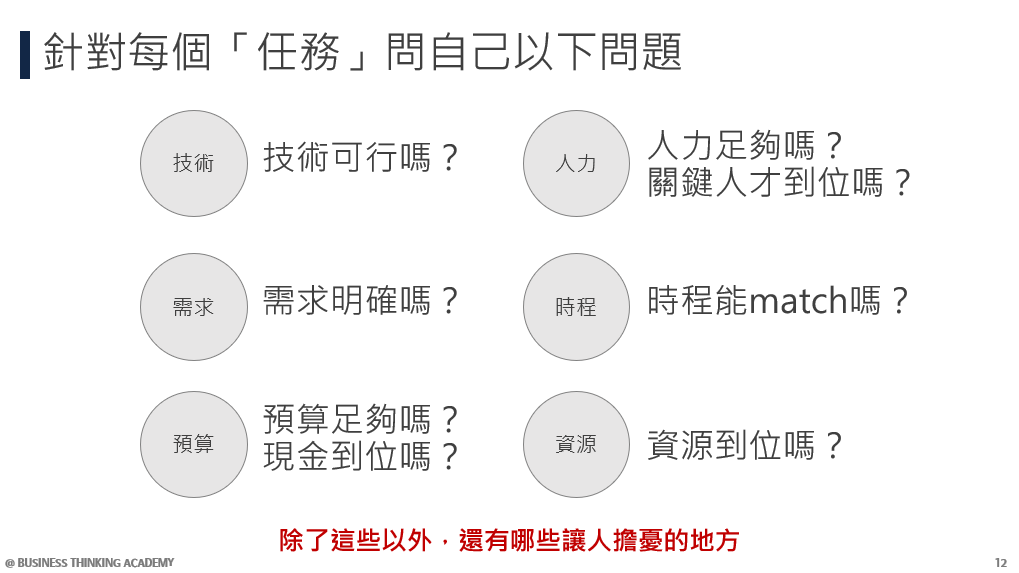

這概念是我以前在專案管理課程中經常提到的重要觀念,在專案規劃的前期,盡可能盤點技術、需求、時程、資源、預算、人力的不確定性,確認需求明確、技術可行、時程清楚、資源到位、預算符合、人力會如期投入。而這些確認動作,會在整個專案進行過程中持續進行,因為這些不確定性很可能會變成專案進行過程的風險。

而專案經理的任務,就是趁早因應這些不確定性,讓專案在高確定性的狀態下,如期、如質、如預算的結案。

之前總有人問我:「要如何搞定許多困難且複雜的任務?」

我的作法其實就是上面這一套方法,找出會讓事情出錯或失控的議題,並一一處理(規避、減緩、移轉或承受),讓結果變得可預期。

而這也是為什麼我在面對問題時,不會輕易接受「我覺得可以」,我想要知道為什麼可以,依據是什麼?我也不喜歡對方告訴我「可能沒問題」、「應該沒問題」,我希望得到的回覆是「確定沒問題」、「一定沒問題」,並請他說明他這麼有底氣的原因。

這是我一貫的工作習慣,也是支撐我做好每件事背後的底氣。

以前我在教這些觀念時,我有一套自己的方法,但總覺得有些事說容易,但讓人心領神會後有效實踐很困難。

直到 2022 年左右我看了《零錯誤》這本書,我發現作者邱強老師在做的事,就是盡可能找出做好一件事過程的不確定性,並將這些不確定性一一處理掉。作者的觀點很有趣,他說在企業內許許多多的錯誤其實都是可避免的,但管理者往往忽略了許多顯而易見的問題,並且容忍大量人為錯誤發生,這就導致了企業經營的成果經常不如預期。

而零錯誤的概念,就是抱持著消滅所有人為錯誤或者預見錯誤的心態在工作,面對錯誤的態度非常極端且嚴苛,但對於提高確定性確實大有幫助。

書中提到的許多方法跟概念,也確實幫助我完善了我在說明不確定性處理時的架構,我覺得真的很棒。

當初唯一讓我有點卡關的地方在於,我其實是一個能接受風險與不確定性的人,畢竟不確定性的背後,有時存在更多的機會,如果要控制到毫無風險,那很可能也會失去很多機會。

但我深入想想後,我覺得在思考策略時,可以大膽擁抱不確定性,但在決定做一件事,展開計畫與執行過程,則應該盡可能降低不確定性。

這個卡點打通後,我便放心擁抱零錯誤的思維,讓我受用至今。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。