直覺式開發(vide coding)時代來臨,軟體架構重要性與日俱增

最近兩個月,同溫層中興起一陣直覺式開發(vibe coding)的風潮,鼓勵大家用自然語言進行軟體開發。短時間內我就看到許多非技術背景的朋友們紛紛跳下來嘗試,也有些人真的做出一些有趣的東西。

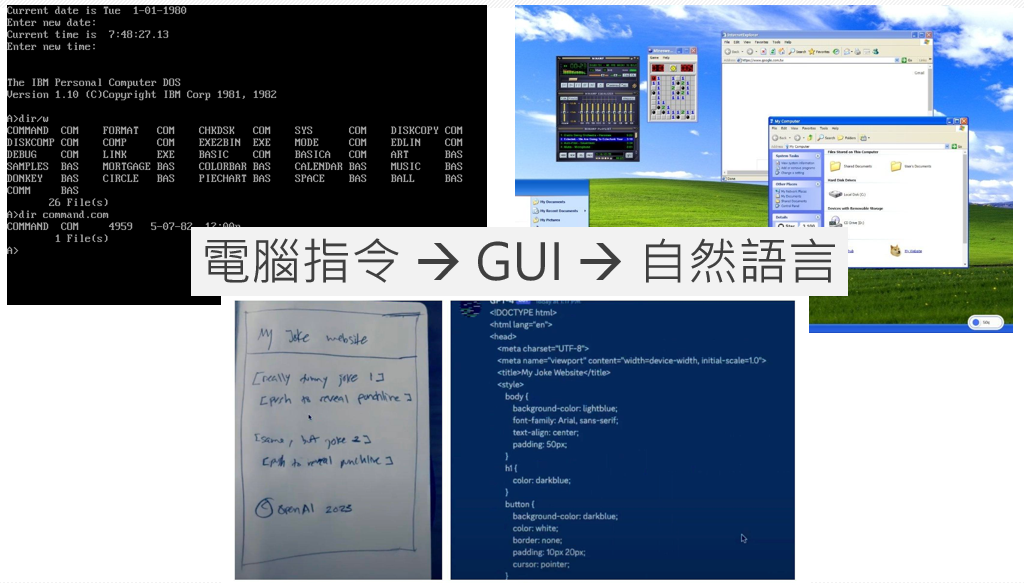

我認為這種讓沒有技術基礎的人,也能開發軟體的概念,其實跟早些年 Windows 95 的圖形化介面,讓不懂得命令列(command line)的人也能使用電腦是相似的概念。

這是資訊科技進步的必然。再往下一階段,腦機介面的突破,還會進一步讓那些語言表達能力沒那麼好的人,也能透過腦袋中的想像來跟電腦互動,讓電腦幫忙完成程式開發。這很可能是下一波人機介面的革命。

但在這種革命發生的早期,許多的配套工具還未完善,但已經開始有大量的人投入使用。這些人寫出了一大堆無法維護,甚至無人能清楚解釋,但又運作正常的程式碼,這等同於創造了大量的技術債務。所以也有另一派人在討論,vibe coding 產出大量難以維護的程式碼,未來維護這套軟體的人將會身受其害。

從前寫程式的進入門檻較高,所以寫出來的程式再怎麼糟糕可能都還有人知道怎麼維護,所以 junior engineer 可能會寫出一些爛 code,但數量不多,且還能維護。

但現在進入門檻幾乎消失,重點是大家根本也不知道自己寫的 code 到底是怎麼運作的,更不用說要維護了。加上這些 code 其實也不大需要動腦筋,所以大家都放心的產生一大堆無法維護的程式碼。

人人都能輕易入門,這件事很棒,但輕易入門的代價則是大家會瘋狂寫出一大堆難以維護的程式碼。以前技術債的堆疊速度假設是 1,現在有可能變成 10,本來要花上 10 年才能堆出的技術債,現在可能只需要一年。

如果中間創造的價值也有 10 倍,那企業主也能心甘情願承受,可一般沒有那麼好的事情。

以砌牆為例,砌一面牆時,我們需要先明確幾件事:

- 這面牆的目的是什麼?(防風、防盜、裝飾?)

- 成品標準?(高度、寬度、承重力、外觀平整度)

- 牆體結構要怎麼設計?(直線、弧形、厚度、留孔洞?)

- 地基需不需要加強?(承載力?濕地 or 乾地?)

如果砌這面牆時,我們需要與他人協作,那我們還要進一步確認幾件事:

- 砌磚的方式要統一(橫砌、交錯砌)

- 磚與磚的間隙寬度、砂漿比例

- 每一層磚的水平與垂直校正方式

- 誰負責打地基?誰負責砌磚?誰負責監工?

- 若有多人同時砌牆,接縫處誰負責對齊?

- 每砌一段,要不要即時校正(level check)?

你可以想像一下,如果蓋一棟大樓時,沒有先畫好藍圖,也沒有先針對上述問題做好規劃,開工後每個人都按自己的方法去施工,最後會出什麼樣的結果?

- 不同牆面的材質不同、承重能力不同

- 不同牆面的高度不同、連結處不對齊也不平整

上述問題,如果是在施工過程發現,那就像 bug 在開發過程被抓出來一般,只是增加了重工的成本,不至於造成過大的風險。但如果是在蓋好後,因為地震或其他因素發現當初施工的問題,那很可能是以人命為代價。(參考:測試左移,我們該關注的是需求的 bug 數還是程式的 bug 數)

AI Coding 需要留意的事項

Cursor 的設計主管在 X 上分享過他認為使用 AI Coding 時需要注意的 12 件事:

- 預先設置 5-10 個清晰的專案規則,以便 Cursor 瞭解您的結構和約束。簡單的說就是先設定好團隊在進行系統開發時的一些基本原則,例如 coding style。

- 提示要具體。像撰寫規格一樣闡明技術堆疊、行為和約束。

- by file 生成、測試和 review,關鍵是在「較小的範圍」內進行。

- 首先編寫測試,鎖定測試,然後生成代碼,直到所有測試都通過。

- 檢查 AI 輸出並修復任何錯誤的內容,然後告訴 Cursor 原因,將這些錯誤修復作為與 Cursor 協作的範例。

- 使用 @ file、@ folders、@ git 協助 Cursor 的注意力定位到 codebase 的正確部分。

- 將設計文件和清單保存在 .cursor/ 中,以便 AI 代理能在具有清楚脈絡的狀態下知道下一步該做什麼。

- 如果 Cursor 給出的代碼錯誤,就自己寫吧。Cursor 從編輯中學習的速度比從解釋中學習的速度要快。

- 使用聊天記錄迭代舊提示,而無需重新開始。

- 有意識地選擇模型。要精確性用 Gemini,要廣度用 Claude。

- 在新的或不熟悉的堆疊中,將完整內容貼上。讓 Cursor 逐行解釋所有錯誤並修復。

- 讓大型專案在夜間編製索引,並限制上下文範圍以保持性能敏捷。

許多內容就是一語帶過,但我們可以推敲其背後的意涵。

規範化、明確而具體定義、小範圍、持續迭代、足夠資訊、測試先行,這些都算是軟體開發一直以來的管理重點,即便在 AI 時代,這些觀念也仍舊重要。

而這些其實都與軟體開發過程的軟體架構與開發規範有關。

在 Vibe coding 年代,人人都有能力寫些小程式,軟體功能的發展將會以飛快的速度推進,而在這樣的年代裡。

那些能做軟體架構設計,能定義開發規範的資深工程師與架構師的身價,將會水漲船高。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。