讀《為什麼偉大不能被計畫》,重新思考目標管理的意義

今天早上聽了一本書《為什麼偉大不能被計畫》,英文書名是"Why Greatness cannot be planned",這本書是由兩位 OpenAI 的科學家一同撰寫。

這本書提到的概念與我過去幾年在思考的議題很相近,所以我聽得非常有共鳴。文章內容將近 7,000 字,以下我先幫大家摘要一下重點:

- 所有的偉大創新,往往都不是源自於計畫,而是源自於意外。當創新過程的踏腳石並未出現時,許多的創新往往都是做白工。

- 目標的暴政與欺騙性,過度追逐目標很可能反而讓人偏離了方向。

- 目標函式源自於過往經驗的總結,確定性高,但可能性低。追求確定性會讓人變得短視。

- 延續或創新,繼續做熟知且明確的東西,或者做陌生但充滿不確定的東西?這將產生兩種截然不同的結果。

- 對目標管理的反思,不要追逐百分之百確定性,也不應該將百分之百的資源投入在年度目標上。

為什麼偉大不能被計畫?

人類歷史上所有的偉大創新,往往都是意外所得。所有偉大的創新都必須有踏腳石(stepping stones),而你是難以分辨這些踏腳石的。你根本不會意識到真空管會成為電腦的踏腳石,自行車會成為飛機的踏腳石。在萊特兄弟發明飛機之前,所有試圖飛行的人採用的飛行模式都是像鳥一樣飛,他們無一例外都失敗了。

萊特兄弟的工作是什麼呢?他們是賣自行車的。所以在他們那個時代,有了自行車鏈條和汽車發動機的發明,萊特兄弟才能夠發明飛機,這就是踏腳石的作用。

關於踏腳石,我曾在一些演講中提過,我當初使用的詞彙是技術要件與商業要件,以下簡述一下我個人的觀點。

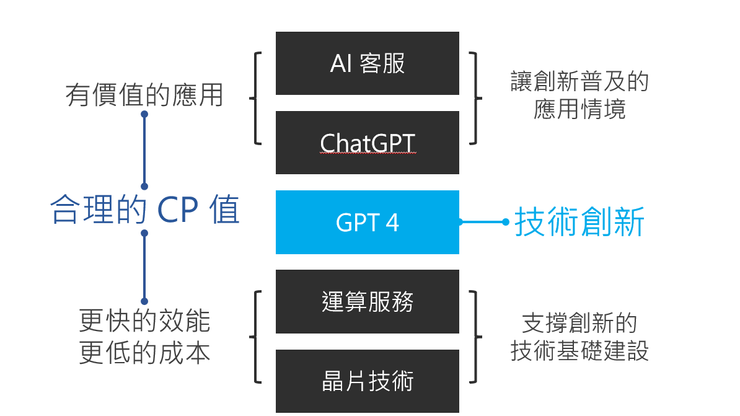

我當時提到 ChatGPT 的誕生到生成式 AI 的普及,OpenAI 有其功勞,但如果不是一些技術要件已完備,商業要件也沒法被催生,那這件事不可能成功。

什麼是技術要件?指的是一些底層技術的突破,如果晶片技術與運算服務沒有突破,你空有 AI 技術意義也不大,因為每一次的 prompt 如果都需要花費數天或數小時,那就不會有人使用。

什麼是商業要件?如果每一次的 prompt 都需要花費數百美元,那也不可能普及。一個有價值的應用,往往是符合投資報酬率的,而為了符合投資報酬率,商人與科學家們往往會投入更多的時間與心力去做研究,這當中會有技術上的突破,也可能找到商業模式上的可行方法。

這些要件成了 GPT 的踏腳石,沒有它們的存在,GPT 也不太可能成功,但真正讓 GPT 走進世人眼中,並在這兩年颳起風潮的,還得說是 ChatGPT 這個應用,因為有 ChatGPT 出現,才讓大家意識到 AI 更聰明、更智慧是可能的一件事。

偉大之所以不能被計畫,主要的原因是偉大本身通常代表著不重複,而不重複的事經常是脫離常軌的,脫離常軌的事,踏腳石可能還沒出現。

這意味著,你得先看到踏腳石,你的計畫才現實。

目標的暴政(tyranny of objectives)

我不確定 tyranny of objectives 怎麼翻譯較好,不過這邊作者也用了另一個詞-欺騙(deception),但我聽起來比較像人會被目標給蒙蔽,進而變得短視,甚至經常做出錯誤的決定。

這邊先講回計畫,所謂的計畫就是有明確的目的,過程中的步驟明確,所有踏腳石都已具備,這種計畫通常實現機率就很高。舉個例子來說,我打算去一趟日本旅行,我可以很快的規劃好行程、預訂機票、住宿、餐廳,而且能算得出大概花多少錢,這是因為交通、住宿、飲食這些問題大多是確定性,所以計畫的可靠度很高。

但如果是想安排一趟火星之旅呢?我會發現我有點不知該從何計畫起。第一,我不知道目前火箭技術是否能成功登陸火星;第二,我不確定得花多少錢;第三,我想花錢 SpaceX 或其他火箭公司也不見得會做我生意;第四,他們何時能突破技術或者願意將火星之旅商業化我也無法得知。

因為這一連串的不確定性,導致我就算做了計畫,也只是紙上談兵。

目標其實也是類似的概念,如果我們設定了一個遠大的目標,並為這個目標設計了指標,我們接下來大概就是圍繞著這些指標努力,但這樣的行為,不只讓我們變得短視,甚至讓我們搞錯了方向。

為什麼作者會用目標的暴政這樣的詞彙呢?因為他認為從小到大的教育都告訴我們「目標很重要」。因為我們會希望做的每一件事都有明確意義,並要能衡量事情做得好與壞。小時候是用學業成績來判斷學習的好與壞,長大之後是用績效分數來判斷一個人是否優秀,社會還會用收入來衡量一個人的價值,而為了在社會上生存,我們所有的行為都會朝滿足這些指標的角度思考。

樊登說書時提到坎貝爾定律,它舉了兩個例子:

印度有段時間毒蛇氾濫,政府為了有效減少毒蛇數量,告訴民眾,只要能上交一隻毒蛇,就能獲得獎勵。看似立意良善的制度,最後導致了全體國民一起養毒蛇,再將毒蛇交給政府的錯誤行為。最後不僅沒有解決問題,反而增加了更多問題。

同樣的案例,也發生在台灣,當年麻雀氾濫時,政府也做過一模一樣的行為,前幾年綠鬣蜥氾濫,也曾聽過有政府部門想推動類似的政策。

第二個例子是關於恐龍化石的考古,當考古學家告訴當地居民,如果有人發現恐龍化石,將按化石片數給予獎酬。可想而知,居民挖到一整塊化石時,第一個動作會是什麼?肯定是將化石砸碎成更多片,因為這樣可以換到更多錢。

這兩個案例在我過去的課程中,我的定義是偏向錯誤的指標設計,會導致錯誤的結果。

一定得有明確的目標,而且要非常具體,這是一種人類社會根深蒂固的觀念,也就是所謂的目標暴政。

目標函數的陷阱

書中舉到的例子是在兩位作者加入 OpenAI 以前的故事。

在做 ChatGPT 之前,他們一起創業,嘗試過很多人工智能的方向,但進展很慢,後來他們突發奇想想做一個圖片生成器。生成器的概念是給到幾張圖片,然後根據這幾張圖片的特徵再生成新的圖片。

在這個過程中,他們發現僅靠自己來生圖選圖速度太慢,於是他們把這個平台開放出來,讓更多人可以一起做這件事,這過程中產生了大量非預期內的結果。

可以看到這些圖形中,有蠟燭、蝴蝶、海豚、相機、外星人,出現了很多一開始它們始料未及的照片。而這些圖片都是由最早期的那些圖片一路演化過來。

然後他們就想,假如我們給這些圖片一些目標,會怎麼樣呢?比如,我的目標是要製作出一張埃菲爾鐵塔的圖片,那麼我在選擇圖片的原始材料時,就選擇那些跟埃菲爾鐵塔更像的圖,會不會更容易產生艾菲爾鐵塔呢?結果沒想到,他們最後一張像埃菲爾鐵塔的圖片都沒有生成。

從這個案例中,他們獲得的啟發是,對目標的過度追求,反而喪失的創造力與可能性,愈是刻意追求,反而離目標愈來愈遠。

這邊提到一個很重要的概念叫目標函數,簡單的說,就是希望用一個數學公式來衡量目標。如果 OKR(Objective and Key Results)是將一個目標拆解成數個可被衡量的關鍵結果(or 指標)。那目標函數就是將這些指標間的關聯,設計成一個數學函數。

一個簡單的例子:

營收 = 訂單數 X 客單價

= (流量 X 轉化率) X 客單價

= ([A通路流量 X A通路轉化率] + [B通路流量 X B 通路轉化率] + .....) X (客單價)

我們總會試圖找到一個可以推估出目標的公式,這就是所謂的目標函數。

目標函數是所有商業與管理科學的基礎,管理大師彼得杜拉克甚至曾說過:「如果你不能衡量,就不能管理。」

目標函數不是問題,他仍是重要的,問題在於目標函數是基於過去經驗的總結,但對還沒做過的事,基本上是難以推估的。

這跟我過去做研發工作時的經驗是一致的,當開發一個產品的技術都已經過驗證,而且需求大多被釐清,那此時我就可以做出很明確的計畫,而且落差極小。我完全可以用工作時數來衡量工作產出,所以傳統專案管理看 SPI / CPI 就會很有意義。

但如果我今天需要花大量時間去做技術研究與驗證,那我通常只能設定 milestone,而難以給出確切的日期與工作量。因為有時可能花三個月都沒有進展,但有時卻只要三個禮拜就有明確的成果。這種高度不確定,讓所有的預估都白做,壓了 SPI / CPI 其實一點意義也沒有。

高度確定性,目標函數會帶來高度可預期的結果,

高度不確定性,目標函數反而一點用途也沒有。

延續或創新

接下來這個段落,我覺得很好的呼應到學習、研究與創新的概念。

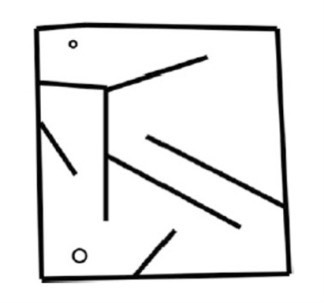

書中提到一個走迷宮的例子,這個迷宮的樣子如上圖所示,小圈圈是個機器人,大圈圈則是迷宮的出口。為了讓機器人走出迷宮,我們可以用幾種方法。

方法一:固定的演算法

告訴他「往前走 10 步,右轉走 5 步,然後再右轉走 8 步,接著左轉走 5 步,然後左轉 135 度後直走 20 步...」,我們會給到非常明確的指令。

這讓我想到多年前日本一家旅館,啟用了恐龍機器人擔任櫃檯人員與運送行李的服務員的案例。這家旅館是有創新的,但當時因為 AI 還沒成熟,所以他們也採取了固定指令的模式來設計機器人。

這些機器人沒有智慧,只能回答特定問題,運送行李的機器人也只能走特定路線,碰到人甚至不懂得禮讓,如果被移動了位置,還可能因此走錯地方。這家旅館最後不得不將許多機器人停役,因為他們無法滿足客戶的期待。

書中提到的這個研究,得到的結論與這家恐龍機器人旅館雷同。明確且單一指令的演算法,最後得到的結果就是當迷宮的地圖改變,除非重新修改演算法,否則機器人就走不出去。

其實這種方法跟教育過程的填鴨教育一樣,只要求孩子背好指令與公式,這導致孩子只會寫特定題目,一旦題目出得靈活一些就無法回答了。

方法二:給出大原則

第二種方法我稱之為給出大原則。簡單的說,我不是寫下很明確往什麼方向走,走幾步停下這種超級明確的指令,我只給出了以下原則。

- 往前走,直到撞到牆為止。

- 撞到牆之後,向右轉,並繼續往前走。

- 如果發現在同一個地方繞圈,往前走,撞牆後改為向左轉。

- 重複以上步驟,直到走出迷宮。

上面這種方法,機器人可能會撞牆數十次,但最後他還是能走出迷宮,而且只要遵循這原則,他有機會走出絕大多數的迷宮,只是花費的時間可能不會太短。

但我們可以說,他真的學會了一套走出迷宮的方法。

可這種方法的問題在於,他是基於設計者或教學者過去經驗的總結而來,不見得是最有效或唯一的方法。

方法三:探索趣味性

第三種方法很有意思,不給任何明確的指令與原則,只告訴機器人「盡情探索,怎麼有趣怎麼去」。

所以機器人在沒有獲得明確指令的狀況下,他可能會去各個角度走走,在牆上畫畫,在在迷宮內繞圈圈,還可能反覆走回頭路,直到嘗試了幾百次之後,終於走出了迷宮。但過程中,他可能嘗試了在方法二中截然不同的走法。最終找出了比方法二更高效的迷宮破解法。

這段讓我想到今年曾聽過一位 OpenAI 科學家談到他們對待 AI 的態度是「Don't teach. Incentivize.」。

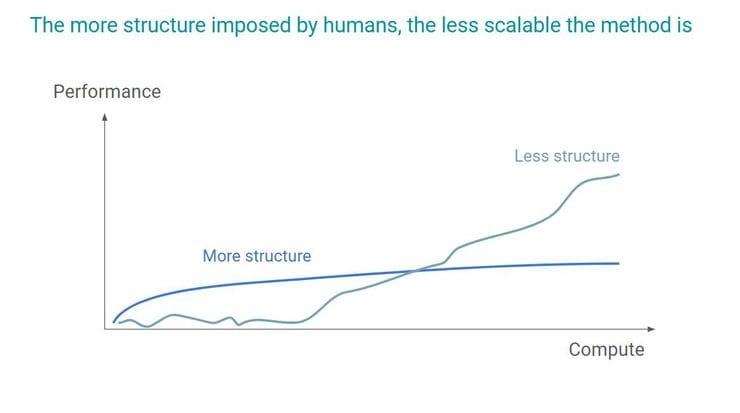

他的簡報中用了一張圖來表示目前 AI 的訓練為何棄用了固定演算法(方法一)與原則(方法二),而是靠著給予大量的資料,讓 AI 自己摸索,自己從案例中學習,而非靠著過往經驗累積出的原則來教導 AI。

當初針對這個觀念,我寫下了一些我的觀點,我覺得這與我過往的學習與教學經驗高度一致。

影片連結在這:https://www.youtube.com/watch?v=kYWUEV_e2ss

我的分享在這:AI 如何學,人如何學習更高效?

這個段落提到的內容,也是我過去半年花了許多時間思考的問題。

當我們愈是重視目標,我們會傾向於找出穩定的目標函數,而這個舉動會導致我們選擇延續前人走過的路。公司會繼續延續過去的經驗,孩子會延續父母過去的經驗,創新會死亡,新的可能性也不會出現。

反之,當我們愈重視探索與趣味性,我們會捨棄目標函數,而去找尋新的可能性,產生超卓的創意。但過程中你不見得會獲得可預期的回報,但拉長時間來看,你可能會成就偉大,或者成為一個非常獨特的個體。

過度目標導向,經常是一種短視行為,但完全沒有目標,則可能讓人迷失了方向。真正困難的是在目標與探索之間,找到平衡。

確定性與可能性間的戰爭

過去幾個月,我跟許多經營者交流,我可以很明顯的感受到,有些經營者特別相信目標設定的重要性,他們希望成果要能很明確,把目標訂得很高遠,而且不容有失,而另一派經營者則傾向制定合理的目標,並且接受過程中可能出現的錯誤,同時鼓勵團隊多做探索,找出其他新的可能性。

我個人的價值觀更傾向於後者。

試想,如果你給一個孩子設定的目標是考試全科一百,也是就拚了命也要考滿分。這孩子肯定為了一題都不錯而將所有的時間都花在這些考試科目上,他通常不會有時間去探索,也不會有時間去學習學科外的知識。才藝、興趣、娛樂這些都跟他沒有關係,因為學科的學習就佔用了他所有的時間。

但如果你對學科成績的要求不高,只要能跟上學校進度就好,那這個孩子就會有更多時間去學習他感興趣的事物,也會有時間去探索未知。他可能會發現畫畫很有趣,想要花大把時間畫畫,也可能發現跳舞很開心,將跳舞當成每個禮拜的重要娛樂。當孩子有時間可以探索跟嘗試,他的人生才會有新的可能性。

說到這,再談一下為什麼 Google 的 OKR 會設計成 0.7 分就算達標,而 1.0 分則是超標?其實這中間已經隱含了放棄百分之百確定性的思維。

如果一家公司今年業績是 5,000 萬,評估過明年的市場狀況後認為設定一個 20% 的成長是可靠的(achievable),這時老闆應該設定明年的業績目標為 6,000 萬。但許多老闆的習慣是要直接挑戰更高遠的目標,如果 20% 是可能的,那 30% 應該也大有機會,40% 也不是不可能。

可一旦老闆有這樣的想法,他可能會直接將目標設定為 7,000 萬,也就是成長 40%,這個成長幅度是原先預估的兩倍。

本來成長 20% 的目標下,團隊能一邊延續今年有效的方法,並還有一些空間研究與嘗試新方法,有些方法對當年的貢獻可能不明確,可能在 0%~50% 之間波動。但很可能會找出長期有效的方法,在明年之後帶來大幅度的成長。

可是當成長目標設定在 40% 時,團隊得不停找出能在今年產生營收的方法,所有的思路都會偏短期,而這些短期能有成效的方法很可能是投放更多廣告,提高營收,但降低了利潤。也有可能是選擇承接一些高度客製化,但利潤很低的案子,還可能會想方設法去做一些偏門生意。這些行動很可能會增加當年的營收,但利潤率卻在衰退。

更可怕的是隔年還得繼續服務這些低利潤的客戶,這反成了公司成長過程中的阻礙。

這個概念與前面提到關於目標暴政或目標欺騙其實是一致的,當我們將目標訂得愈明確,短期成果可能很不錯,但通常會扼殺長期的可能性。

我給經營者的建議通常是,當公司能活得下去時,應該盡可能放眼長期,年度目標投入的資源佔比可能是 70%,剩下的 30% 則投入在長期目標上。

這個概念我可以用我在商業思維學院內寫過的一篇文章來說明。

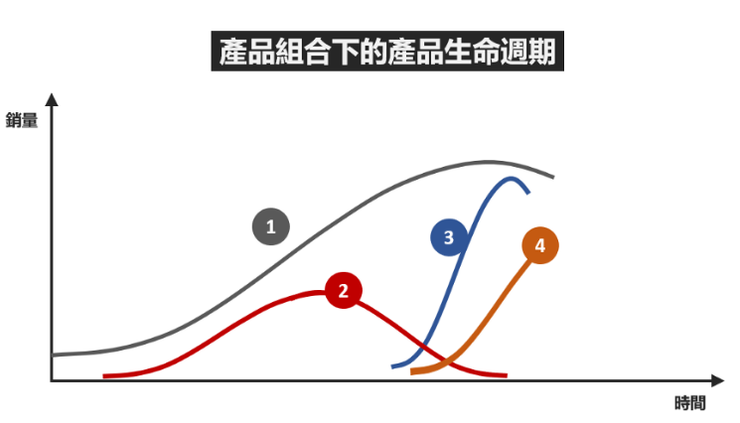

下圖是一家公司的四條產品線:

1 號產品,是公司的主力產品,生命週期很長,但已經逐漸步入衰退期,產品的銷量與業績開始下滑。

2 號產品,與 1 號產品開始的時間差不多,但市場銷售表現一直表現不佳,而且已退出市場。

3 號產品,在 1 號產品進入衰退期時,適時的支撐起業績,但產品生命週期短,很快的步入了衰退階段。

4 號產品,正在飛快成長階段,是目前倍受期待的新星產品。

綜上所述,我們可以初步對這家公司做的小結論,這家公司過去有個主力產品(1號),後來又陸續的發展了 2.3.4 號產品,但 2 號產品已經退出市場,3 號產品則是趕上了一波潮流,但很快的後繼乏力,也將要退出市場。公司目前唯一能期待的就是 4 號產品,從成長趨勢來看,很有可能在接下來成為公司的主力產品。

如果公司因為 1 號產品做得很成功,所以將所有的資源都投入在這個產品線上,那短期會獲得不錯的回報。但因為沒有投入資源在其他產品線上,所以當產品線 1 步入衰退,公司整體也會步入衰退。

可若公司在發展 1 號產品時,也撥出了部分資源投入在 2.3.4 號產品上,即便 1 號產品步入衰退,2 號產品不如預期,3.4 號產品最少都有機會成為公司下一個成長引擎。

1 號產品高確定性,而且投入更多通常可以獲得短期確定性的回報,

2.3.4 號產品具不確定性,但有更多長期可能性,很可能成為下一個成長引擎。

這種確定性與可能性,短期與長期的爭論不會有標準答案,但我很喜歡貝佐斯的觀點:當別人在思考未來趨勢的變化時,貝佐斯卻在思考「未來十年,有什麼不會改變?」。

針對投資,他也說過一段很有意思的話:「如果要投入一件事,就要投入 7 年,因為很少有人願意為一件事努力 7 年,當你努力得夠久,你的競爭者全都會消失。」

這兩個概念的背後,其實都是長線思維。

結語

我想目標不是不重要,但我們必須用正確的觀念來看待目標,才能避免自己落入短期目標的誤區,而忽略了長期目標

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。