主管的五類需求,向上管理不用猜,而是要挖掘與探索

人一輩子會換 8-12 次工作,每一次工作都會碰到不同主管,有時在一個工作崗位上也會歷經多位主管。以我自己為例,我這輩子待過三間公司,但我合作過的主管最少超過 15 位,每一位都有不同的性格與價值觀。

有的主管親合,有的主管霸道;有的主管是宏觀管理,有的則是圍觀管理;有些覺得你有好的表現他於有榮焉,有些則認為你蓋過他的鋒芒;有些主管樂觀而積極,有些主管則相對消極。

過去的經驗裡,在與新的主管合作過程,我會花點時間去識別他的需求,讓彼此在未來合作時可以更順暢。

三個案例

主管 A,我曾合作過一個極端親合且完全授權的主管,不管發生什麼事,他總會問我:「你覺得現在怎麼做比較好?」,而當我提出想法後,他總會說:「那你就按你的方法去做,有狀況再跟我講就好。」

這部份聽起來不錯,可他也有另一面,那就是我很難從他身上學習,因為他很少提想法與意見,也很少跟我做深入的交流與討論。我們多數時間的對話都是關於「我打算怎麼做」。

可我也清楚他對自己的地位存在焦慮感,擔心自己無法獲得老闆的信任,也擔心自己在組織政治過程被鬥垮。只要我能協助他在組織政治中站穩腳步,我就能獲得他的信任。

主管 B,另一個例子,這是個極端有創意的主管,他告訴我研發團隊的主管不能只懂技術,必須要懂得行銷與商業,必須要能提出吸睛的提案,必須要能在重要的專案項目拿下主導權。

面對這樣的主管,中規中矩,過度強調風險的提案就不會受到青睞。我提出的提案必須要能讓他在跟經營團隊報告時有底氣,而且必須是那種全公司唯一的那種水平。

他的要求很高,對我的挑戰也很大,但我也知道,在這樣的主管手下工作,我可以盡情發揮,可我需要能同時兼顧技術可行與商業價值。這並不容易,但因方向明確,我並不需要盲目亂衝。

主管 C,再來一個例子,這是個細節導向的主管,他會仔細檢查我報告中的每個數字,包含數據源、正確性、格式。也會看我簡報中使用的字體、字型、排版。與此同時他也極端缺乏安全感,尤其討厭我越級報告。

面對這樣的主管,我必須足夠嚴謹,在報告繳交之前先反覆看幾次,確認沒有錯誤,也再次理順自己的報告邏輯,以避免出現明顯邏輯錯誤或前後不一之處。

若遭遇到更上級主管交辦任務給我,我會第一時間同步給他,並在發給上級主管郵件前,先跟他同步內容,確保兩人認知一致。發出去的郵件如果獲得了上級的讚賞,那我會將多數的功勞歸因於直屬主管的指導有方。

搞懂主管的需求,你更知道如何有效滿足對方,兩人之間的溝通自然也比較不出問題。

主管的五類需求

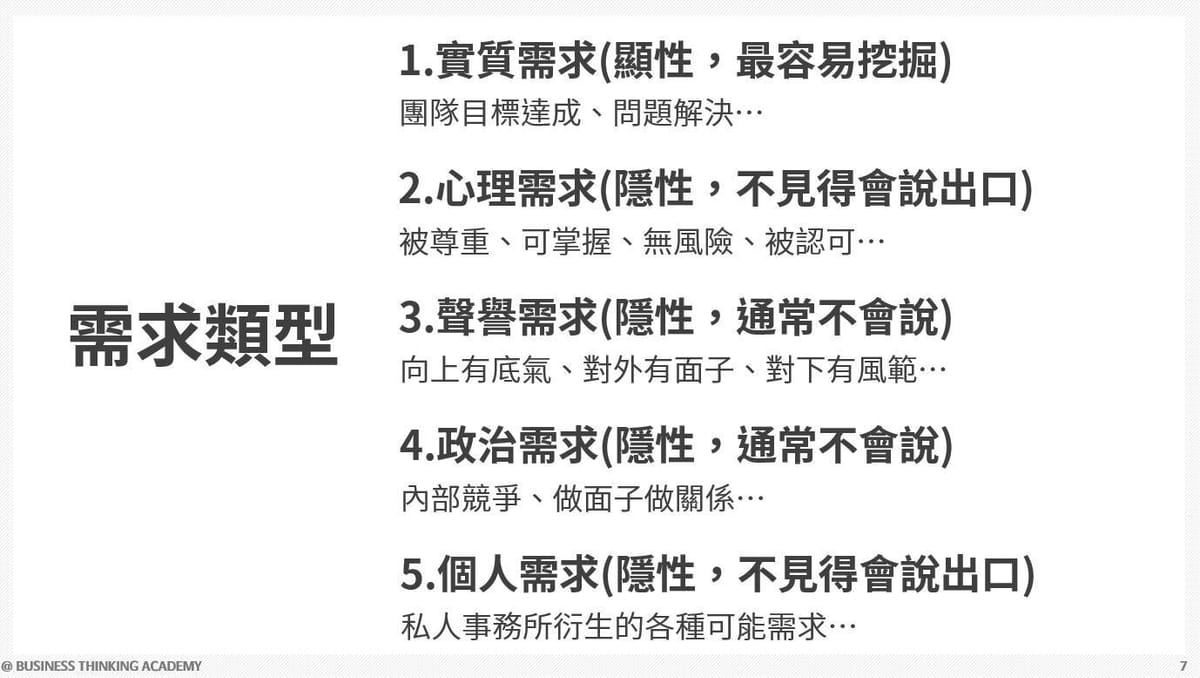

但我們要如何有效的找出對方的需求呢?以下我將需求分成五大類:實質、心理、聲譽、政治、個人。

實質需求

這是跟工作上的任務直接相關的,如果講得清楚的話,一般主管不會不說,所以這部份往往也是最容易被識別的。

例如業績數字、專案進度等,這類需求通常跟你的工作績效直接有關。

心理需求

這是他內心的期盼,不見得會說出口。

有些主管不希望你越級報告,他可能不會說,但內心有期待,若沒識別出來,你可能會一直踩他的線,他嘴裡會說沒關係,但心裡通常都會記上一筆。

我遇過一些主管就是如此,他會很期望你凡事尊重他、問過他,但他不會明講,就如同我前面提到的主管 C。他不喜歡我越級報告,但他沒有直接說出口,而是試探性的問我:「某主管是不是有交代你做什麼事?」

你可能會覺得他既然在意,為什麼不直說呢?這是人性有趣的地方。當他開口提出要求,就代表他在意,而會在意這些事的人,很可能被認為缺乏安全感,所以想要掌握一切。而缺乏安全感,則意味著脆弱與弱小,許多高階主管不會願意承認自己有這樣的傾向。

因此在面對還不熟悉的主管時,經常的同步跟請示是很重要的。

聲譽需求

這一點很微妙,如果你不懂得做球給他,把功勞獨攬了,那他嘴裡說沒關係,本來就是你的功勞,但內心其實還是不太舒服的。

團隊有好的成果時,你只感謝團隊是不夠的,記得感謝一下你的主管,他可能覺得自己也沒幫什麼忙,但聽到你的公開感謝,內心還是蠻舒服的。

舉個例子,以前有個主管在自己帶領的部門完成特定專案時,向主管爭取了一筆經費,希望用來犒賞團隊成員。他跟老闆提出這樣的需求,而老闆也同意了。但他在跟團隊佈達這件事時是這麼說的。

「經過千辛萬苦,我終於幫大家爭取到結案慶功獎金。」他這句話,直接把老闆惹毛了,但他一直不知道老闆為什麼生氣。

我們有點同理心的話,應該知道這句話的問題在哪。千辛萬苦的意思,代表他自己很努力爭取,但老闆那關真的太難過了,經過多方交涉老闆終於答應。這意味著,老闆本來是不想給的,是他努力爭取才有。老闆是反派,而他自己成功說服了反派,他是英雄。

幫團隊爭取到一個福利時,不要說「我幫大家爭取了 OOO」,而是記得說「老闆體恤大家的辛苦,也對專案成果很滿意,他說慶功是理所當然的,他同時還加碼了 OOO」,這就是一種說話的技巧,可保長命百歲。

政治需求

主管可能內心有一些政治盤算,但是在他識別你是他的親信之前是不會輕易透露讓你知道的,老江湖一點,就算是親信,這些話也是不方便宣之於口的,所以你自己得觀察,得有政治敏銳度。

當你意識到主管跟公司內另一個合作部門主管有政治上的競爭,你得試著在平衡主管期待的目標下去把事情搞定,不然有時你可能把事情完成了,但卻得罪了自己的主管。

你可以在採取行動前徵詢你主管的意見,多數狀況下,對方不會要求你惡搞,但他最少能接受,畢竟你已經問過他意見,是在他的同意下去做這件事。

政治需求最常見的狀況是要求你不要插手,像是「這件事是他們的問題,你不要插手,讓他出包,讓他自己跟老闆報告」,這類的政治需求算是蠻常見的,如何處理真的挺講智慧的。

可以參考這篇:政治參與,4 個技巧讓你在組織政治中受益

個人需求

這算是跟工作完全無關的需求。例如主管可能身體不太好,有一些就醫的需求,或小孩正在就學,需要一些學習資源,又或者是想要早點下班回去陪小孩吃飯等等,這些都算是私人的需求。

很多主管會覺得這是私人的事,不好意思說出口,但如果你觀察到了,有時你可以試著滿足他。例如「這件事交給我處理,您要不要先下班去陪小孩,我處理完之後再同步資訊給您」、「您這樣太累了,要不要先請個假去看醫生,會議我代你出席再跟您報告狀況」。

我曾有一任主管很喜歡收集航空公司的撲克牌,所以每次我出國總會記得幫他帶回來。有時,就是這種個人需求被滿足了,你跟主管之間的關係也變得融洽起來了。

所謂的向上管理,不必然是迎合所有需求,你可以選擇在重要的需求上滿足,不傷害自尊心也不與價值觀牴觸的迎合,並選擇避開那些與自己性格牴觸或違背價值觀的需求。

不論你選擇了什麼,你都得先識別出對方的需求才行。

如果我是主管,我會怎麼溝通我的需求

我算是個會直接說明自己需求的人,但如果你不像我這麼直接,或許可以參考以下三種方法:

反問對方問題,讓對方能換位思考

如果是對方沒有站在我立場想過,可能覺得他捅了包就是主管得去收,那我可能會問他:「如果我這麼做,你會建議我在管理會議上怎麼跟老闆說明這件事比較好?」、「老闆現在正在問我這件事,你覺得我應該要怎麼回覆他比較好?」

如果是對方沒有重視我的心理需求,例如我才剛到職,希望掌握狀況,希望他不要越級報告。那我可能會選擇直接跟他說,或者問他:「老闆是不是有這樣的要求?」來提醒他以前沒有我,但現在我在,你應該匯報給我,我來跟老闆匯報。

或者是提醒他:「部門資源需要做整體性規劃,我這邊會統籌規劃。」不過關於越級報告這種事我通常都是直接說啦。

提問,讓對方自己花點時間想想是個還算蠻常用的方法,因為他會比較能理解各種情境。

分享自己工作中的困難

這也是我經常會做的,有時團隊不理解身為管理者的苦,而管理者又不願意示弱,所以雙方的需求都很容易被忽略。我有時會跟團隊分享我遭遇到的問題,請團隊協助我,當然了,你不能演得不像。

你可以提到你在管理會議中被老闆釘的事情,然後請團隊給建議,或者分享自己的心情,表示有時自己也有情緒比較低谷的時候,大概講一下可能是什麼事,讓大家知道,你也是需要協助的。

只要一個人不是鐵石心腸,或者你人緣真的太差,這個做法一般都還算有效。

由第三方來幫你說

這個方法用到的機率比較低,通常會使用在時間很緊迫,但我與對方的關係還不到可以分享自己工作中的困難的程度,那我可能就會請第三方來協助。

我可能會請一個信得過我,對方也信得過的人代為溝通,這通常會用在我不是對方直屬主管的狀況比較多,直屬的話我覺得不論如何都得自己去溝通,就算真的不行,你還有行政權可以要對方配合。

讀完這篇,你有沒有發現,其實這五類需求不僅對主管可用,對任何人也都可以用。

希望大家都成為一個愈來愈懂得與他人有效溝通與協作的成年人。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。