看漫畫借鑑 AI 普及後可能產生的影響

現在武俠漫畫的系統中都會內建 AI 功能,昨天在看《天魔玩家》。主角可以身上的系統會隨時提供他故事劇情推進的選項,而在戰鬥選項中有一個進階的選擇,是讓 AI 代替他戰鬥。

而 AI 的戰鬥能力比主角更強,因為用各種招數的成功率都比主角高,連招也接得很順,甚至經常都是以輾壓對手的方式取得勝利。以弱勝強的狀況也經常發生,久而久之,主角愈來愈仰賴 AI。每次只要覺得打不贏,就想叫 AI 出來打。

殊不知,這個 AI 是有意識地,他總是以廢物來稱呼主角,並告訴他,他太過仰賴系統,太過仰賴 AI,這並不是好事。他只是一個看起來戰鬥力高的廢物,碰到基礎比自己好的人很容易就輸了,碰到比自己強的人更不用說,根本不敢自己應戰,只能託管給 AI。

剛開始主角並不覺得這有什麼,有系統這麼好用的東西幹嘛不用,只要戰鬥力可以提升就好,基礎的內力跟體力有那麼重要嗎?然後託管給 AI 就能贏,這也是我能力的一部分,為什麼不用呢?

直到一次出任務,他帶著部下潛入敵營,最終遭遇了難以戰勝的對手,還是兩位。他又習慣性的將戰鬥託管給 AI,AI 最終雖然戰勝了敵人,但自己也因體力耗盡而掛了,更慘的是,在他死之前,他看見部下們也全滅了。

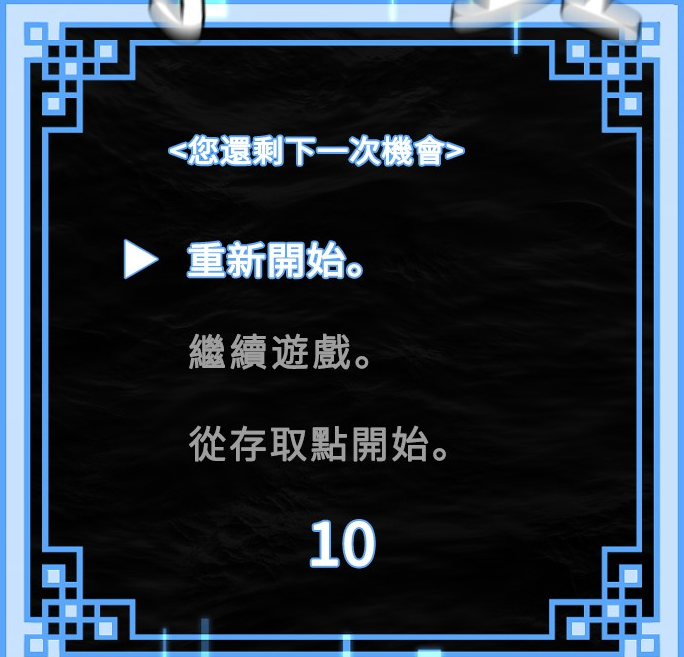

但故事並沒有完結,因為有系統的關係,他有多條性命,死了,再從上一次的儲存點開始就好。也是因為如此,他對部下的死亡並沒有那麼在意,因為只要他復活重來,這些部下也都會活過來。

故事大概到 70 集左右才開始描述他因為死亡可以重來,因為有系統、有 AI 可以讓他在戰鬥中佔據優勢而衍生的問題。

首先,是他的經驗不足,他在戰鬥時靠的不是自己的判斷、隨機應變能力,更多的是看系統給的提示,以及系統帶來的外掛效果。這導致他的實戰經驗遠低於其他人,系統一旦不給提示,他就亂了分寸。

然後,是他的基礎不穩,一般的武者體力跟內力都不錯,即便戰鬥力比主角低很多很多的那些武者,體力與內力都是主角的多倍。這問題在故事前期其實就存在,因為主角只要用一兩次絕招,內力就耗盡了,被對手打幾下血就快見底了。但他始終忽略,因為他只要開掛就能贏,贏不了就是死了再來一次。

接著,是他缺乏武者心態,過度圍繞系統給的提示,碰到困難就丟給 AI,一旦遭遇只能靠自己的局面時就慌了手腳。沒有強者那種勇往直前或遇戰愈強的心態。他只要看到對方的戰鬥力明顯比他強,腦中的第一個念頭就是贏不了,只有在對方戰鬥力比自己弱的時候才敢直接動手。久而久之,他無法在沒有系統的狀況下判斷局勢,也只敢在穩贏的狀況下才出手,這種心態很難成為一名絕強者。

到了 70 集左右,系統提示他需要重新鍛鍊自己的體力與內力,而給他的訓練菜單是跑步、伏地挺身、打坐與冥想。他對此一直抱持懷疑態度,因為他覺得這樣做很沒效率,他希望能有更快更有效的方法,就像他提高戰鬥力時開得掛一樣。但因為他也找不到其他方法,只好勉強自己照著做。

一段時間後,他的體力跟內力還是沒有成長,這時他又開始懷疑起這個做法會不會根本無效。此時一位部下來到他眼前,他用系統觀察了對方的能力值,發現對方的體力跟內力都成長了很多很多,達到自己的兩倍以上。對方告訴他自己是在每天身心俱疲狀況下進行冥想,然後產生了一些開竅感,逐漸感受到自己變強了。

主角這時才知道原來自己根本搞錯了方向,他每天的訓練量太輕,無法做到像對方那樣做到筋疲力竭,讓身體的循環產生新周天。而在冥想時根本也都在胡思亂想,而非專注在自己身上,感受氣的流動,讓氣運轉。

覺察自身的問題後,他調整了訓練方式,每天都訓練到筋疲力竭,並在冥想時專注。一段時間後他突破了境界,體力與內力也獲得 10 倍數的成長。

這部漫畫我覺得有不少寓意在,很值得思考。

- 你是被系統制約了,還是知道怎麼運用系統的遊戲規則?這邊的系統可以是社會的運作機制。順著系統給的建議做沒問題,但這真的會是你要的嗎?

- 對 AI 的高度依賴是兩面刃,如果你有能力駕馭,那會是加分,但如果你無法駕馭,那你只是被 AI 牽著走。當 AI 不在身邊,或者無法使用 AI 時,你要如何是好?為了讓自己更有能力應付各種狀況,基本功還是不可免的。

- 許多時候,人的成長不僅僅在知識層面,更多的是認知的提升與思維的改變。人賺不到認知之外的錢,也很難做到你根本不相信的事,你對一件事的假設是什麼,會很大比例影響到最終結果。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。