寫在感恩節,2024 年的收穫與人生體悟

從出社會開始,每一年我都會寫下一整年的回顧或學習,對我來說,2024 年算是一個重新開始,因為我對人生的體悟有所不同,也改變了過往我的一些行為習慣。

跟互動起來舒服的人相處

延續去年的經驗,這一點還是被我放在首位,因為我覺得這真的再重要不過了。

自己當然可以很有願景與熱忱,但身邊的人到底是給自己增加能量,還是持續耗損自己的能量?這是很重要的一件事。

當你想做一件事情時,身邊的夥伴如果是盡全力支持你,那你不只在事情上會得到充分的助力,你的心境也會很愉悅。一個人擁有愉悅的心情,哪怕面對再難的任務都不會感到恐懼,面對挑戰經常也是甘之如飴。

看看近期的 Team Taiwan,應該都能感受到,一個充滿包容與愛的環境,如何影響一個人的表現。

為什麼我一直鼓勵那些在工作中過得不愉快的人,換個環境比較好,因為你在這個環境不會得到支持,你必須付出多一倍的努力才能得到在其他地方一樣的成果。但你的心靈會嚴重耗損,能量會枯竭,你會活得不快樂。

我們一定有選擇,而且要堅定的選擇對自己好。

遠離那些有毒的人,如果在生活中,有些人的言論在貶低你,在傷害你,在社群媒體上,有些人你看不順眼。取消聯繫,取消追蹤,解除好友都是我建議你可以做的事。

過去你可能礙於情面,擔心他人的閒言閒語,但你只要想想,這個人存在生活中其實對你沒有幫助,反而有害時,為什麼要讓他留著呢?

有些人會把你的善意當軟弱,會因為你的謙遜而看輕你,你無法改變這些人,也沒必要改變這些人,你要不讓自己壯大到毫不在意,要不就是選擇遠離這些人。

試試看,剛開始總是有點緊張,但一段時間你會感到舒服很多。

調整認知,找出認知之外的可能性

人過不了認知之外的生活,也賺不到認知之外的錢。

過去這半年,因為我都在休息中,有充分的時間思考自己這輩子所作的各種決定跟經歷。有天早上我坐在書桌前,突然有個感觸,那就是我人生走到現在,都是被我的認知所主導,因為認知會決定我的選擇,而選擇則會決定我未來的人生。

我雖然對自己的人生沒有什麼不滿,但好奇心總是讓我想再看看其他的可能性。我前面的文章中有分享到這個心境:破圈,跳脫既有思維,找到新的可能

這陣子我嘗試在質疑過往的許多經驗,包含經營、管理、工作方法、人際關係,我發現我的許多行為慣性,其實都是源自於經驗,因為我過去這樣做很有效,我就認為這應該是解決某個問題「唯一路徑」。只因為過去每次我這麼做,得到的結果都是好的。

但其實我個人的經驗很狹隘,我所經歷的可能也只是數十億種可能性裡面的數百種。我以為的最佳實務,可能也只是我從這數百種裡面挑選出來最好的那一個,但還有數十億種可能性,因為我經驗跟思維的侷限而被我忽略,其中可能就有比我過往認知更好的解法。

當我做出新的嘗試,我可能會找到新的體悟,這些體悟會擴充我人生的認知,而這也會增加我人生的可能性。

放慢步調,很多事會有不同的答案

這陣子因為在協助一些創業家朋友們,對每個人,其實我都有提出幾個問題:

「這個目標如果不是一年內達成,而是兩年,會怎麼樣?」

「如果今年不用成長 20%,只成長 15%,會怎麼樣?」

「上述兩個問題,選擇不同時,你的決策會有什麼改變?又會出現什麼不同的結果?」

時間,其實是一個影響決策的重要維度。

拉長時間,可以讓一件緊急的事變得沒那麼緊急。當一件緊急且重要的事發生時,我們當然會急著解決它,而為了盡快解決,我們一般不會選擇最穩健的方法,而是最快的方法。但如果有足夠的時間,我們完全可以用更穩健的方法,將這件事有效解決。

加快腳步對許多人來說很容易,放慢步調反而是件難事,因為我們從小到大都被教導要積極,創業者更被期許要設定遠大的目標,所以我們只知道加快,放慢為何物。

這導致我們永遠在處理「重要且緊急」的事,而沒有心思去處理「重要但不緊急」的事,可能讓我們未來變得更好,更輕鬆的決策,往往來自於提早處理「重要但不緊急」的事,而非等到它變成「重要且緊急」時才做處理。

很多卡關的事,當我願意放慢步調思考時,反而發現有些看似緊急的事,其實沒那麼緊急,因為在更快與更好的處理之間,我往往會選擇更好的處理。

這會讓我獲得截然不同的兩種結果。

重新思考時間的意義感

我以前寫過不少時間管理相關的內容,也出過一本書叫《OTPR 敏捷工作法》的書,時間管理,應該是每個人的重要課題。尤其當你的時間相對稀缺,生活特別忙碌時,我們總想著要更有效的安排自己的時間,不要漏東漏西,不要瞎忙。

但我認為自己已經不打算再過超級忙碌的生活,以前會想盡辦法讓自己的時間做「有效運用」,也就是不浪費,盡可能讓自己的產值極大化。但我現在則是思考,如何只做最重要的那些事,更妥善的運用精力,而非時間。

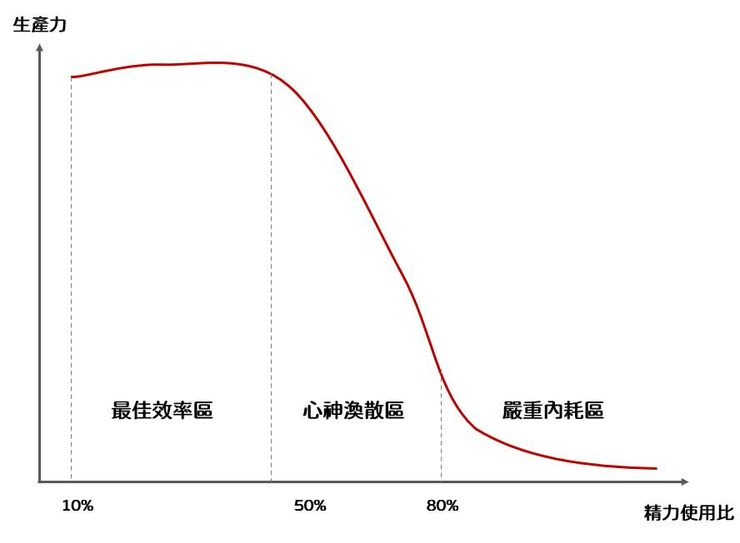

前陣子我畫了一張談論生產力與精力之間的關係,我需要控制的是讓自己的精力維持在一個低使用量,避免自己進入心神渙散區與嚴重內耗區。(參考我 Facebook 的貼文)

跟相處舒服的人一起,做自己喜歡做的事,會讓自己總是充滿能量,精力耗損也會很低很低,那就是一件值得投入的事。

如果你還年輕,還有很多不得不處理的事,那你一定要先學會時間管理,同時,最好也開始學習精力管理。

拒絕那些耗能的事,擁抱那些增能的事。

學習,對我來說還是最重要的

去年的自己,會選擇再次加入一家公司擔任專業經理人,主要原因還是跟學習有關,我覺得自己能力的邊界很明顯,還有許多東西還不會,能力圈有很長一段時間並沒有擴大。我希望自己能持續成長,而不要被侷限住。

一年的時間,我確實有學習到很多原先還不懂得事,其中有好的,也有壞的,但不論好壞,都成為我成長的養份,擴大了我的能力圈。

往下個階段走,我會繼續選擇能扎實與擴大自己能力圈的事。

人生第一次換工作,我選了一個相對艱辛的選項,但短短兩年時間,讓我完整地掌握了 B2C / 網路模式 / 大團隊管理 / 快速成長公司 / 跨國產品管理等重要知識,環境的自由度也讓我有很多試錯空間,大大加快了我的學習。

自由工作者時期,我不希望成為全職講師,我更喜歡擔任顧問,而且喜歡挑戰不同產業的顧問工作,這也是為了學習。在 2018-19 年開了為期兩年的訂閱服務,也算是很早期做知識訂閱的那群人之一,這也是讓我有勇氣做商業思維學院的關鍵。

創辦商業思維學院,組建自己的團隊,跟一群很有使命感跟能力的夥伴一起共事,學習承擔更直接的損益壓力,客戶期待,市場波動,乃至於直面自己內心深處的渴望與恐懼。這對我來說都是一種學習。

病後康復,加入另一家公司,我學習到更扎實的財務觀念,經歷募資過程,以及台灣軟體公司出海的各種挑戰,過程固然艱難,但也讓我有許多的收穫。同時也更堅定了我一些想法與信念,對我的人生有非常實質性的幫助。

人生的下個階段,還是會繼續做能學習,能增廣見聞,能擴張自己能力圈的事。但同時也要跟互動起來舒服的人一起,不論是工作夥伴,還是真心想服務的客戶。

從傳道到傳承,從自我影響力到影響有影響力的人

我的人生走到現在,有許許多多的精采時刻,承蒙很多人的照顧與幫助,我覺得自己從社會與他人身上得到了超乎預期之外的養份。

2021 年,我在台中分享,如何將個人身上的鎂光燈,讓給每一位學員。

年輕時有個前輩跟我說「學到的,就要教人,得到的,就要給人,被人幫忙,就要幫人」。在經營學院時,我鼓勵每個人應該都成為一個 Giver,盡可能協助你身邊的人成長,因為當身邊的人都變好了,你一定會是受惠最多的那個人。

以前我抱著傳道的觀念,希望藉著自己的影響力去影響每一個人,但後來發現一個人的力量很有限,加上在要一直站在舞台上也不是我人生的追求。

所以我調整了自己的心態,我希望往後我做的每一件有影響力的事,都應該以傳承的概念進行,也就是帶著年輕夥伴做,然後交棒出去。

他們不是我的徒弟,也不是我的繼任者,我希望傳承的是一種精神,一種對社會有所貢獻,對他人有正向影響的精神。

我希望自己的角色可以漸漸退到幕後,支持更年輕與更有能力的人往前,把主角的位置空出來,把鎂光燈讓給別人。

這篇 Facebook 上的貼文有記錄了我的思路。

放下,重啟新局

過去一年,有許多人在問我商業思維學院的事情,不論是朋友、學員或者是同事們,這些提問對我來說都是一種期待,但必須說,有時也是一種壓力。即便明白大家沒那個意思,我心裡還是會有不想辜負大家期待的念頭在。

但我知道,我必須要先理清自己的頭緒,先把舊思維放下,把手邊累積的東西放下,讓自己歸零重新思考。所以不論大家怎麼說,我還是想先把積欠的東西處理一下,讓整個學院先停下來,讓我可以從零開始想想下一步。

這段時間,我回到當初創辦學院的願景思考,我想解決的問題始終是台灣產業的問題,以及人才養成的問題。而我選擇的方法是培訓。

「這個願景還在嗎?」我的答案是「是,我還有熱情。」

「本來的模式能延續嗎?」我得到的答案是「可以,但不適合。」

「我想再次為願景而努力嗎?」

第三個問題我想了很久,因為我不確定自己還有沒有辦法像之前那樣做出超常的的投入,畢竟身體的狀況不允許。在思考這個問題時,一度有點沮喪,無法全情投入想做的事,是一種讓人無奈的事。

但過程中,我覺得幸運的是有很多朋友的鼓勵,他們總是讓我感到我真的很棒,我不論做什麼都可以,他們也很願意支持我。我要誠心感謝這段時間主動給我鼓勵的朋友們。沒有你們,我可能無法這麼快想通。

我知道我必須將身體健康當成既定的現實,並在這個現實之下思考如何推動我看見的願景,我要調整自己的角色,也需要思考新的商業模式,一切都需要重新開始。

很幸運的,在我思考這些問題時,我碰到了一個很棒的合作夥伴,因為價值觀很契合,我們一拍即合。讓我對下一階段的計畫有更多的期待,相信很快就能跟大家說明新的計畫了。

感恩我的家人,我的好朋友們,以及過程中帶給我感動與收穫的每個人,也感謝過程中指導過我的前輩們,也感謝自己能面對這些問題,並努力克服。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。