生活雜感

點數人生

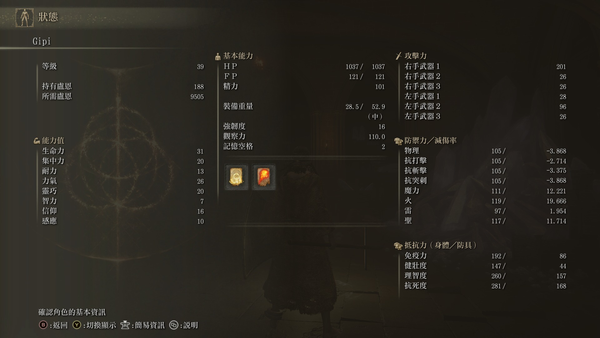

好幾年前我曾用三國志的人物能力值的概念來談論學習與成長的方向,不過近幾年玩了艾爾登法環等魂系列遊戲後發現,或許魂系的能力值機制更適合做為參考。 魂系的能力設計中,存在不同的能力類型有加成效果,你可以很自由的選擇自己的成長路線。 早期,為了不容易掛,通常會先提升一部分生命力,接下來就是看現在手上有什麼武器來決定你要點什麼能力值來提高攻擊力,例如力氣、靈巧、智力等等。 而在這個遊戲的初期,就提供了幾種不同角色的點數配置與初始武器供你做選擇,如果選了法師開局,智力就會較高,而且手上會有法杖,但身上穿的服裝就是法師袍,重量輕,但近身防禦較低,這很符合法師的特性。 如果選了騎士,那你的能力會比較平均,但生命跟力氣會稍微高一些,因為騎士大多是近戰,配置的武器就是劍,衣服則是盔甲,防禦率較高。 不過隨著遊戲的進行,你可以根據自己的喜好進行配點,像我,最喜歡玩的角色是魔法騎士,也就是能施展魔法,近戰能力也不錯的配置,這樣的配置最大的好處是推圖或打王時能近能遠,但缺點就是攻擊力會因為點數分散的關係而缺乏殺傷力。 這種配點方式在初期很快就會遭遇難題,因為有些 BOSS 就是想辦法要跟你近戰,速

![[成長顧問筆記]取而不捨,讓企業進入困境迴圈](/content/images/size/w600/2025/02/480684082_9856394384372872_8114673801654288232_n.jpg)

![[電子報]20250226 - v5](/content/images/size/w600/2025/02/Blue-Watercolor-Thank-You-Postcard-1.png)

![[電子報]20250212 - v4](/content/images/size/w600/2025/02/Blue-Watercolor-Thank-You-Postcard.png)