企業經營的本質

今天要跟大家聊聊「企業經營的本質」,企業經營的本質其實就是一家企業存在的原因,某種程度上就等同於一個人活在世界上追求的東西。

如果你問比爾蓋茲他當初為什麼創立微軟,他會告訴你他有一個遠大的理想,那就是讓所有人桌上都有一台電腦,不過經過多年發展後,微軟強調他們現在致力於「幫助全世界的每個人、每個組織都能貢獻更多、成就更大」。

你問 Google 兩位創辦人,Google 長期追尋的目標是什麼,他們可能會告訴你「匯整全球資訊,供大眾使用,使人人受惠」,圍繞著這個目標,Google 到非洲透過熱氣球提供 WIFI 服務似乎一點也不奇怪。

同樣的問題問阿里巴巴馬雲,他的答案則是「讓天下沒有難做的生意」,所以從淘寶、支付寶到阿里雲,阿里巴巴其實都在服務企業,一直做 2B 端的生意。

「幫助全世界的每個人、每個組織都能貢獻更多、成就更大」、「匯整全球資訊,供大眾使用,使人人受惠」、「讓天下沒有難做的生意」,這幾句話敘述了這幾間企業存在的原因,以及長期追尋的價值,這是一種稱之為使命的東西,任何你能講得出名字,且佩服他們達成的成就的公司,在官網上你總能看見它們的「使命宣言」。

企業要匯聚一群人,你得有一個長期的使命供大家追尋,而願意長期一塊奮戰的,也大多是認同這個企業使命的人。

說到這,或許你想提出質疑,我身邊有一堆公司都沒有使命啊,也是活得好好的,開公司不就是為了賺錢嗎?哪來那麼多廢話。

是的,松下幸之助也說過「企業不賺錢是種罪惡」。

(句子的全文如下:「你不賺錢,是對社會的罪惡,因為我們拿社會的資金,取社會的人才,沒有充足的盈餘,我們在浪費社會可貴資源,這些資源可以在別處更有效地運用。」)

在此,我先撇開非營利組織不談(非營利組織的部分我另做說明),多數公司確實追求賺錢,一家營利型組織,卻無法賺錢,確實超級罪惡,所以獲利、利潤等等,基本上是大多數企業年度重點目標,不過也有少數人提出反面的看法。

其中一位就是 Amazon 的 CEO Jeff Bezos,他說「Amazon 在 2016 年的 452 個目標中淨收入、毛利潤、營運利潤等字,一個也沒出現過。」

翻開 Amazon 歷年的財報你會發現,它的營收成長速度非常快,但全年利潤卻始終在 0 元上下游移,若你對 Amazon 有些基本研究,你應該知道他在 2018 年的時候市值一度衝破一兆美元,是史上唯三達成這個里程碑的企業之一(另外兩間是 Apple 跟 Microsoft)。

這樣一家財報上看起來不賺錢的公司,到底憑什麼獲得華爾街的青睞?背後的邏輯到底是什麼呢?

我想我們可以從 Bezos 的一段話來解讀這個問題,他是這麼說的「衡量亞馬遜的最終財務指標,也是長期以來我們最想推動的,是每股自由現金流,而非營收或利潤。」,請大家記得這個關鍵字「自由現金流」。

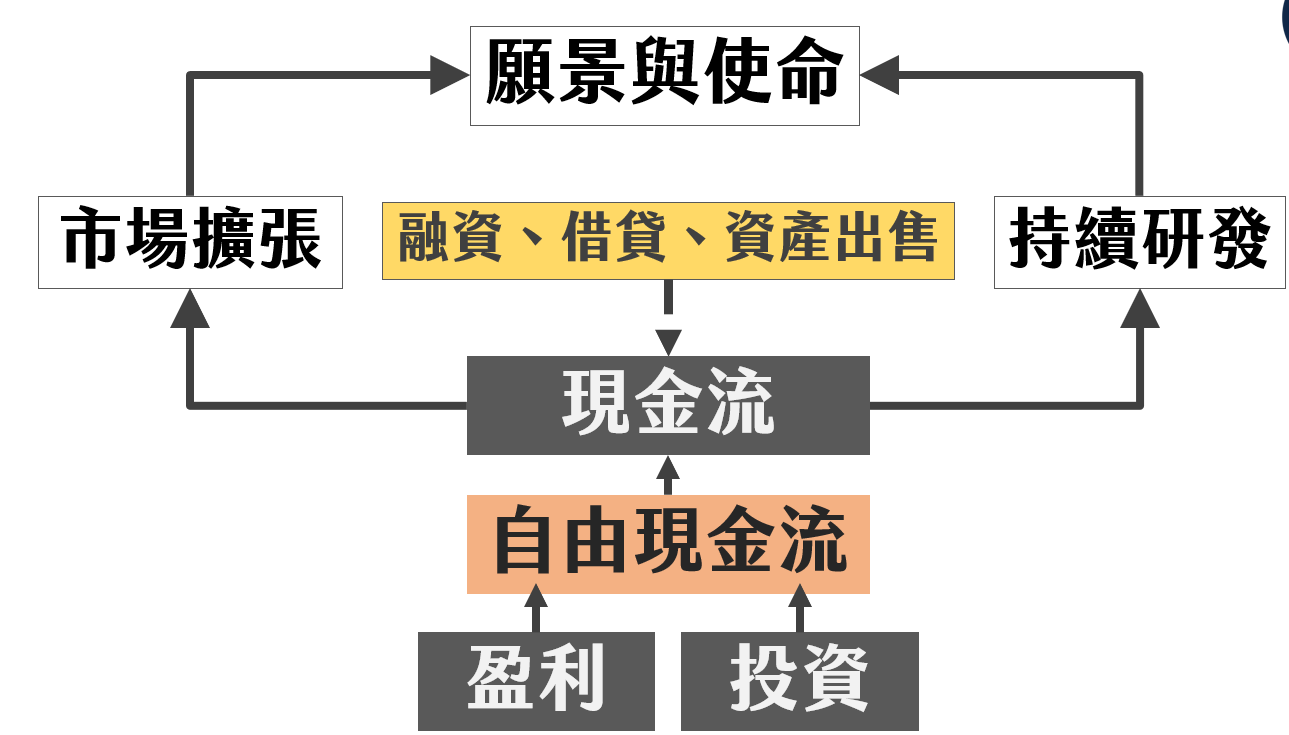

我想用下面這張圖來跟大家解釋一下長青企業經營的邏輯:

偉大的企業大多都有長期使命與願景,而為了實現長期的使命與願景,你得持續生存下去,而且要愈活愈好,愈活愈強壯,你才有能力撐到那一天,而為了持續強大,你非得持續進行市場擴張提高佔有率,藉此成為市場上的領導者,為了擁有足夠的競爭力,你也得持續投入在技術、產品、服務的改善上。

但要投入市場擴張或持續研發,你得有錢,而且是可以自由支配的錢,而企業手上的錢基本上撇不開幾個來源,最常見的當然就是公司本身就有能力賺錢,年度的盈餘沒有全部發給股東,而是再次投入到來年的公司營運上;

第二種則是融資,簡單的說就是在資本市場上籌資,有很多非常有潛力的公司,早期本身盈利能力不強之前,大多是透過融資的形式來取得豐沛的資金,加快市場擴張速度,大家所熟知的網路公司大多是這種模式;

第三種是透過借貸,也就是借錢,對象可能是銀行,也可能是親朋好友,這種模式相對單純,

第四種是透過資產出售,簡單的說就是家裡有田,有樓賣樓,沒樓賣地,而這邊所稱的資產其實非常廣泛,包含各種具有價值的有形與無形資產,反正你想賣,有人願意出錢就是了。

多數體質健康的企業,透過本業盈利來創造現金的能力大多蠻強的,而強調自由現金流而非單純的現金流又代表什麼意思呢?

現金流意謂著有多少的現金在手上進進出出,而自由現金流指的是在你手上,而且可以支配的現金流,簡單的說,錢在你手上,而且你是能運用的。

我舉個例子跟大家解釋一下其中差異,如果今天我欠了小明 5,000 元,我將 5,000 元拿給你,請你明天幫我轉交給小明,這筆錢雖然在你手上,但因為明天就要把這筆錢交給小明了,若你戶頭裡還有大把錢,那你可以暫時將這些錢拿去做其他用途,反正你明天再從戶頭領出來給小明即可。

此時這筆錢雖然是別人的,但因為你挪用後能另外用其他來源填補,並不影響實際的現金流動,這筆錢對你來說就是可自由支配的,反之,若你戶頭沒有 5,000 塊,你挪用了這筆錢你明天就給不了小明,你將成為一個無信之人,因此不挪用這筆錢才是上策,這筆錢雖然從我手上流動到你手上,形成了現金流,但因為你無法任意使用,所以並非自由現金流。

Amazon 不只盈利能力強,而且手上可以支配的自由現金非常多,但他這麼多年來並沒有將這這些錢當成盈餘大量發還股東,而是再次投入在打造亞馬遜飛輪(這在往後的內容中我們會說明),包含 Amazon 電商平台、物流體系、會員體系 Amazon Prime、Amazon Web Service 雲端服務,到無人商店、實體書店等業務,也因為他有這樣的投資遠見,才能在 20 幾年間建構起 Amazon 這家偉大的企業。

這些偉大企業總有長期使命在,而實現長期使命的唯一辦法就是要持續存活,要存活就要成長,而成長源自於市場擴張與投入長期研發項目,而這一切都得仰賴充足的資金,而且是可支配的自由現金流,而創造自由現金流最關鍵且穩健的來源就是企業盈利能力,這便是企業經營的本質。

因此嚴格來說,松下幸之助說企業就是要賺錢,這是對的,而 Bezos 說追求自由現金流也是對的,因為賺錢,也就是盈利,本身是企業創在自由現金流最重要的來源。

那些互聯網泡沫公司呢?

前面我們說了傑出公司絕大多數都是本身盈利能力強,結合資本方的資金後更加強大,那我們該如何看那些曾經火紅一時,但迅速墜毀的互聯網公司呢?

有一種商業模式不是 to B,也不是 to C,而是 to VC,他們從一開始就沒有什麼願景與使命,而是希望藉由熱門議題來圈錢,公司本身不賺錢,甚至連怎麼賺錢都不知道,只是一味的追求成長,但當本身缺乏盈利能力時,意謂著這個商業模式根本就還不成熟,但偏偏他們會告訴資本方,我們正在飛速成長,往後的一切都可以期待,至於期待些什麼?給你想象空間吧。

互聯網時代確實誕生了一些偉大公司,早期也不見得就擁有盈利能力,但他們大多可以在 3 年左右開始找到盈利點,自己創造現金的能力大幅提升,對資本市場的依賴會大幅降低,開始走回正規的公司經營模式。

有些商業模式確實需要較大的規模才能完全展現,平台型的公司大多是如此,但這並不意謂著他們可以繼續在沒有明確商業模式下募到錢,未來資本市場對這類講不清楚商業模式的公司會愈來愈嚴格,募錢的難度與過去 10 年相比會更困難一些。

無法持續創造自由現金流的公司,基本上無法存活,這是商業基本的運作邏輯,希望大家都能理解使命、成長、自由現金流以及利潤之間的關係與概念。

本篇用一些簡單的邏輯跟大家解釋了企業經營的本質,這也是商業思維的基礎。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。