如何快速熟悉一個產業?

什麼是產業,什麼又是行業?

有人會說電子業、食品業,也有人會說製造業、零售業、服務業,這兩者指的是相同的概念嗎?其實這邊隱含了兩個概念,也就是業種跟業態。

業種,是行業種類,以販售的「商品種類」區分所屬行業。例如賣建材的建材行、賣文具的文具店、賣水果的水果店或賣米的米店等。這些業種店看招牌名稱就可得知該商店販賣哪種商品。

業態,是行業型態,則是以該店家的「經營型態」區分所屬行業。例如提供即時、方便服務的便利商店;提供專櫃及流行品的百貨公司;提供量大、低價的開架式民生消費品的量販店等。這類商店,無法從其名稱辨別產品。通常是提供「一站式購買服務」為訴求,並提供其他相關的附加服務。

典型的業態,其實分兩大類,製造與流通。製造商負責製造產品,流通商負責將貨物流通到消費者手上,並因應消費者的需求,擴大產品品項,增加服務,而大家常講的零售與批發,其實也歸屬於流通範疇中。

舉例來說,生鮮食品經生鮮處理中心,將生鮮品分類分裝,這是製造的範疇,大盤商集中所有產品,把產品分銷到全台各縣市的中盤商,再由中盤商出貨給各零售店面。大盤商、中盤,代理商、生鮮處理中心以及物流中心等,都是流通業的不同業態。

每家公司基本上最少都歸屬於一種以上的業種與業態,例如食品製造、金屬加工、生鮮零售等,當然也可能同時扮演多種角色,例如自己有工廠,同時也做產地直送的自產自銷服務。

而產業,則是在某個業種下,所有業態公司的總稱。

我剛出社會時所待的公司基本上是軟體產業,所以我最核心的專業就是跟軟體有關,所以關於軟體開發、維護、銷售的基本知識我基本上是沒問題的。

但隨著我負責的產品線不同,各產品的領域知識(domain know-how)還是有蠻大的差異,最早期我負責的是技術平台,這個平台上除了 CRM / BPM / HRM 等幾個產品線外,還有上百個專案。

既然負責底層,我對 CRM / BPM / HRM 這幾個產品的領域知識也是略有研究的,加上這幾個產品的產品特性,以及客戶需求的不同,我們所開發的平台為了能兼容這幾種不同類型的需求,我有必要進一步去了解不同產品線的用戶使用情境。

CRM 是關於客戶關係管理,所以我必須要懂銷售與客戶服務,

HRM 是關於人力資源管理,所以我必須要懂薪酬、考勤等觀念,

BPM 是關於企業流程管理,所以我也不需要理解流程運作的邏輯,乃至於企業管理的機制。

而這些,隨著客戶在產業鏈的角色(業種業態)不同,規模不同,需求都會有所差異,一般來說,光是要搞懂一條產品線,一個領域的觀念,可能就夠你忙碌了。一個人又怎麼可能把這些全部搞懂呢?

所以那時我用的方法是找出不同產品、不同產業、不同規模客戶的相同之處,也就是「商業」。

我約莫在 28.29 歲左右對於商業跟管理這兩件事有比較深刻的理解,也是從那時開始,我發現我進入一個新產品,或者接觸一個新產業客戶時,速度比以前快很多,甚至很快就能超過已經在該領域 2-3 年的同事。

那個年代我還沒有「數據脈絡」這麼完整的觀念,我當時運用的是五管,也就是產/銷/人/發/財這個比較傳統的分法。

我會問自己幾個簡單的問題:

「這個產品主要解決的是五管中的哪些問題?」

「該產品目前主要的客戶對象是哪個產業?什麼樣的規模?」

「該產品面對客戶時,主要能提供的價值是什麼?」

以 CRM 為例,解決的問題主要在於「銷售」,而當時我們產品主要服務的是以 2B 業務為主的電子業客戶,規模在年營收 50 億以下。當時我們對客戶最重要的功能其實是與整合 ERP,所以在報價、維修、服務等功能上,我們滿足的還不錯。

而因為我對商業的理解,所以我也很清楚銷售的關鍵分成三大部分,分別是售前、售中與售後三階段。而目前我們的 CRM 顯然比較能滿足的是售中與售後,售前階段我們顯然還做得不夠好。

先熟悉商業的本質,大概可以先掌握 60% 不變的部分,而產業獨特的知識,在你理解了製造、流通、服務三大業態後,80% 已經跳脫不出你的理解了。

早年我只了解製造(客戶)以及服務(軟體產品),而且是以 2B 為主的業務型態,所以我第一次換工作去到一家 2C 網路公司時曾一度被質疑我的背景憑什麼帶領公司的產品部門。

不過這種質疑很快就被破除了,因為我對商業問題的理解以及用戶需求的掌握都很不錯,思考的維度夠廣而且深入。加上我那時為了理解教育這個產業,還深入看了很多產業報告,並進一步將這些產業報告中提到的產業特點與成功要素連結到我理解的商業概念上,提出見樹又見林的產品策略方向。

若要說我那時真的比較弱的,應該就是 2C / 零售經驗上比較不足,所以當年我進公司,最關鍵的就是要累積 2C + 網路公司的運作經驗。這也是我當時會選擇從與業務合作的 RD 部門切入的原因之一。因為透過業務,你會更快的了解 2C 的銷售與 2B 最大的差異在哪。

我大約花了 3-4 個月左右的時間,我覺得自己算是掌握了公司的經營模式,也對這個產業的運作生態有進一步了解。那時,我陸續接下了幾個重要的工作角色,而這些工作角色又進一步加快我摸熟產業的速度。

也是在那段時間,我將過往的經驗逐步抽象,然後思考出「數據脈絡」這個不分產業、公司規模都適用的框架。

離開公司後,我開始擔任企業顧問,當時我給自己設定了一個基本條件,就是希望能承接不同產業的 case。這樣做的目的是為了進一步打磨自己的核心能力,讓自己即便在跨越不同產業時,都能擁有很快 pick-up 起問題,並提出解決方案的能力。

如何熟悉一個產業?

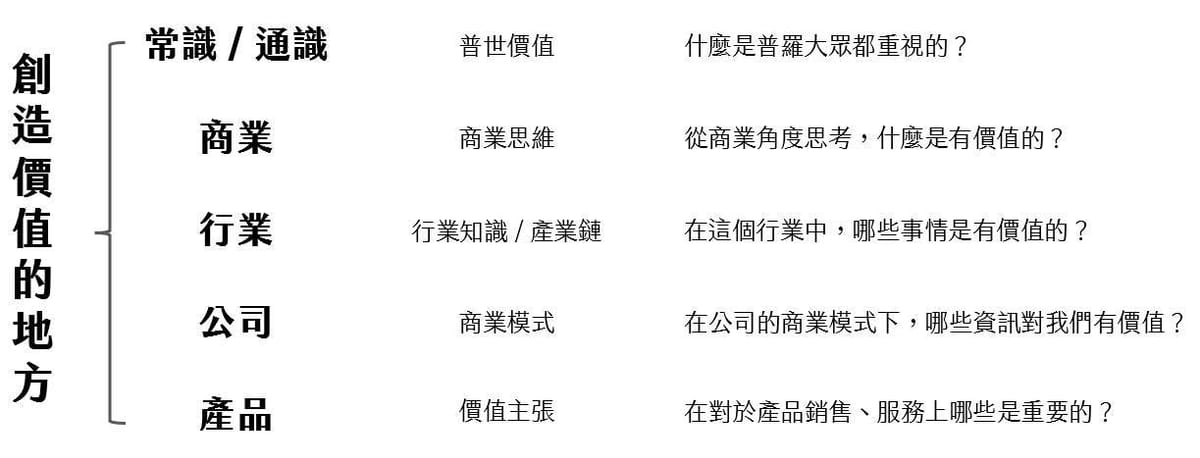

首先,你得先具備基本常識,常識就像是普世價值,包含信用、遵循法律、民主等等,這些是你到什麼環境下都重要的事,如果你是一個沒有常識的人,你會發現你到哪邊都寸步難行,所以常識,是你應該要擁有的第一個武器。

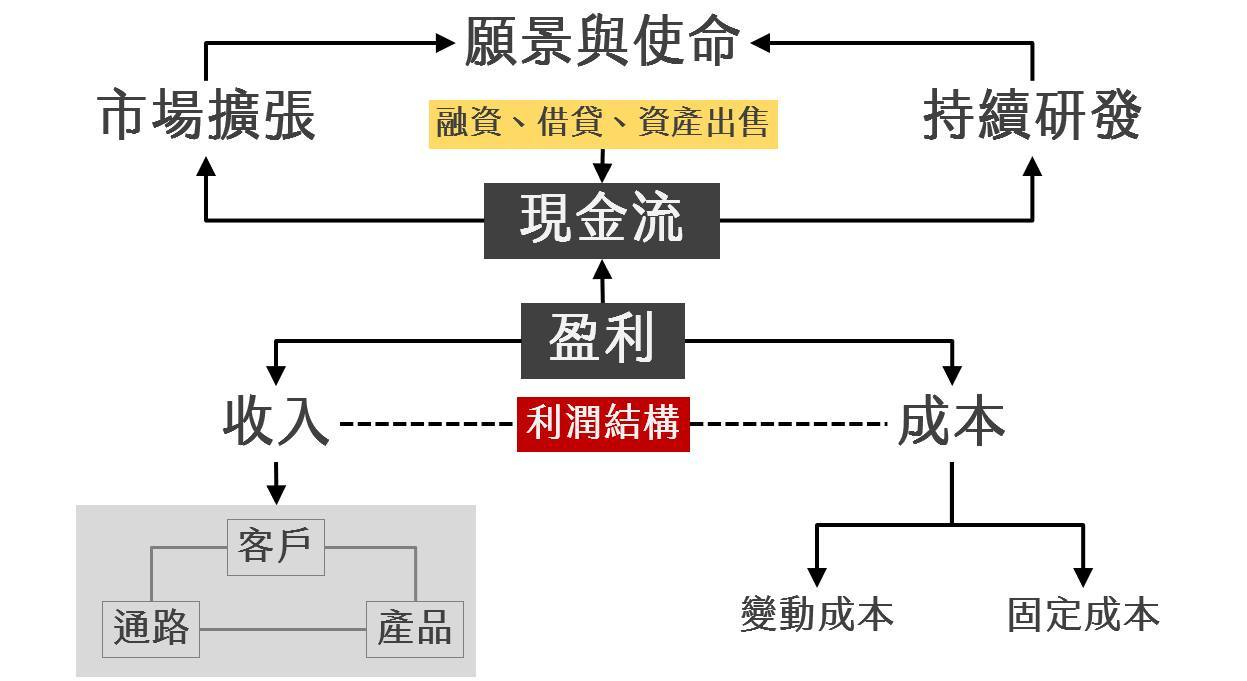

第二個,商業,所有的產業,不論什麼業種業態,都不會跳脫商業的基本規則,都需要重視財務,都需要有收入,也會有支出,都需要有產品或服務來創造價值,為了創造價值,需要有銷售體系,為了做好客戶服務,需要有服務體系,這就是商業的本質。

當你掌握商業思維,你會發現自己就算換了產業或公司,你也能很快的從企業經營本質與數據脈絡下手,很快地掌握新產業或新公司的大致狀況。

第三個,產業,在熟悉一個產業時,我建議你可以先看自家公司的上下游,也就是你的供應商、通路跟客戶,而不需要急著去了解整個產業鏈,畢竟對你來說,會對你工作有直接影響的人,通常就是上下游,先搞定這些,你才有本錢往更上游或更下游去影響。

第四個,行業,你該關注公司本身所處在的產業鏈位置,也就是業態的部分。若你要盡快掌握行業現況,你可以從處在同一個業種業態的競爭者那邊去挖資料。如果公司內的資料不多,找找同行業的領先廠商都在做些什麼,訴求什麼,一般會讓你更快進入狀況。

第五個,公司,公司本身的商業模式,了解公司靠什麼創造價值,帶來收益,這塊很單純,應該不需要多做說明。

第六個,產品,掌握公司產品的價值主張,公司的客戶對象是誰,客戶的需求與痛點是什麼,我們又如何滿足。

上面這個排序不是重要性的順序,而是覆蓋範圍的順序,但如果要我排重要性的順序,撇除常識,我會建議是:

- 商業思維,因為適用性最高,而且算是一切的本質。

- 公司與產品,這是你最直接創造價值的位置,你不能在沒掌握這些資訊的狀況下大放厥詞說自己有多懂行業或產業。

- 行業,理解自家公司在行業中的狀態,並從同業與市場盡快獲得重要的資訊。

- 產業,真正需要理解產業全貌性知識的工作職務並沒有那麼多,但如果你的工作角色會頻繁的與上下游互動,那你最少要掌握上下各一層。

結語

本文看到這,你會發現所有的快速,其實都是累積來的。有些人能快速的熟悉一個產業,那是因為他先前花了足夠多的時間磨練商業思維,有些人能很快的學習一門知識,那也是因為他掌握了足夠多的底層知識。

為什麼我們這麼鼓勵大家學習商業思維,因為當你掌握了商業思維後,除了更明白如何在公司內創造價值外,也會大幅減少轉換跑道時上手的時間,你的競爭力自然也會同步提升了。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。