我現在的形象是我需要的,還是我想要?

剛剛不知道怎麼回事,突然覺得好像這兩年比較少看到佐克伯,有點想念他,想說他應該是有什麼原因,所以這兩年從鎂光燈前淡出。看了一些資料,大致可以理解他淡出的各種可能性,不過其中有一項特別有意思。

他現在的形象跟之前有很大的區別,在社群媒體上發文的內容也跟之前有很大的差異。以前就是個科技宅,就是個想要透過科技改變世界的科技公司創始人。但現在感覺有點潮,有點顧家,還有點慈善家的感覺。

其中一篇比較深入的報導中結論了一句他在 Acquired podcast 受訪時說過的一句話:「我不再為任何事情道歉了。」

這句話搭配他這幾年的轉變,我想他應該不想再維持本來的形象,因為那可能已經與當他下的人生觀不契合。又或者說,本來的形象就跟他不符合,他只是需要裝扮成那個樣子。但不管是哪個,我想現在的他或許更接近他自己想要的樣子。

針對他原先的衣著。有人說是因為穿同一套衣服可以省掉想要穿什麼的困擾,可以減少日常生活中做決策的次數。像愛因斯坦、賈伯斯都是一貫的衣著,甚至像是同一套。當年佐克伯或許也有受到這種外在形象的影響,或者當年桑德柏格有建議他,必須要維持某種特殊形象。而現在這些束縛都不在了,他也徹底解放了。

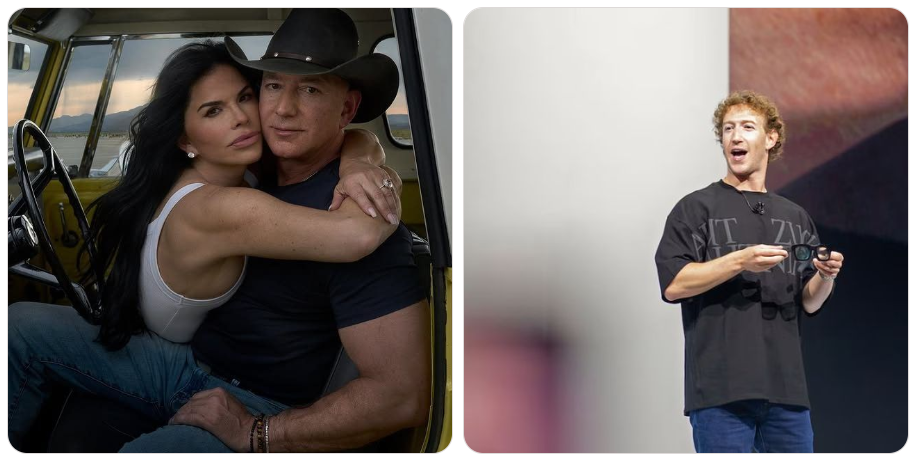

另一個形象變化很大的是貝佐斯,他還在擔任亞馬遜 CEO 時的穿衣風格是相對正式的,比較像個商務人士。但退休後的穿著就很奔放,然後全身肌肉又大又結實。

文章中提到貝佐斯於 2021 年辭去了亞馬遜首席執行官的職務,但他仍是亞馬遜的董事會成員。這種轉變可能使他擺脫了需要安撫投資者的謹慎領導者的形象。

即便是創始人,仍需要扮演著市場期待的角色,展現市場期待的形象,但這些真的是他們本來的樣子嗎?還真不好說。

從兩個人的案例,我覺得我們也可以問自己,我現在的形象是我需要的,還是我想要?

回頭看我一年前的貼文,那時我將我 Facebook 的頭像從專業形象換成現在這張約 16 年前拍的照片,我曾說過我其實不再需要經營專業的形象,我希望更多回到自己本來的樣子。

我還是會繼續在我的專業領域上學習與耕耘,但我要減少公眾形象上的經營。

在社會打滾這些年,其實我自己心知肚明,愈往商務角色走,大家就會愈期待你有成功人士的樣子。你得西裝筆挺,你說的話得有高度跟距離感,你要避免對非專業領域有過多的說明,你的一切行為都要盡可能符合大眾對你形象的期待。

幾年前有段時間我發了許多跟我小孩互動的動態,當時有人發訊息建議我:「你這麼專業的形象,應該避免談太多非專業類的內容。」

我回覆他:「謝謝你的建議,但你管的太寬了。」

如果你付我一大筆錢,我可能會願意討好你,可現在我更希望能活得自在,錢可以少一點,影響力可以小一點,這都是自己的選擇。

在人生每個階段,我們都會有自己適合的樣子,有時是為了工作,有時則是為了自己,但知道自己要追求什麼,讓自己活成那個樣子,或許才是你最快樂的樣子。

如果你覺得我內容寫得還不錯,歡迎訂閱我的電子報,我每雙週會發送一封電子報到你的信箱。訂閱連結在這,過往的電子報也在這:Gipi電子報

也鼓勵你可以將我的電子報分享給你認為有需要的朋友們,也許你的舉手之勞,將會改變另一個人的思維與習慣。