![[成長顧問筆記]取而不捨,讓企業進入困境迴圈](/content/images/size/w600/2025/02/480684082_9856394384372872_8114673801654288232_n.jpg)

經營管理

[成長顧問筆記]取而不捨,讓企業進入困境迴圈

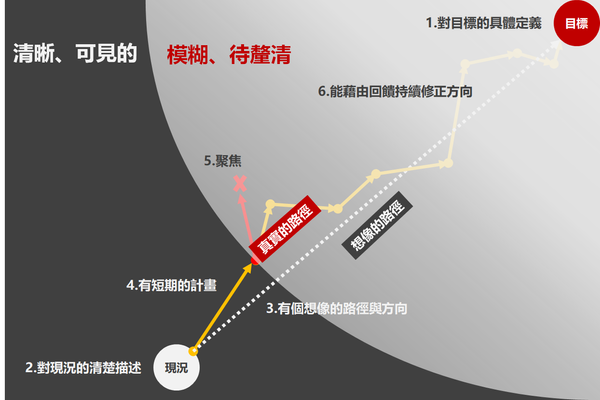

這張圖是我這禮拜陪一個老闆聊他們公司問題時,我跟他一起畫下來的。我做了去識別化的處理,把產品、品牌相關的資訊都拿掉,也去除了部分容易被推測的因素,在獲得對方同意後分享給大家。 「黑色實線」是他在解決問題時的思考路徑,也是過去他曾嘗試過的方法,「紅色虛線」則是因果線,代表事情的前因後果。 這張圖可能有些不盡嚴謹之處,但能有機會把自己的思維圖像化也是很棒的過程,前後大概花了一個多小時的時間。我們邊畫邊聊,但過程中我沒有提出太多我的意見,我只在問他是怎麼想的。 畫完後,我問他有什麼想法? 他第一個念頭是:「我是不是做了一門不會賺錢的生意?」 我問他為什麼會有這樣的想法,他告訴我:「因為我好像怎麼做,最終都會導致利潤持續衰退,然後沒錢去做其他事情,沒錢找更好的人,沒錢去做品牌,沒錢去把產品做得更好。」 我問他:「不肯定,但你的同業似乎也有人活得很好,他們是怎麼做的?」 他說:「其實我也不知道,可能他們做對了什麼。」 我問他:「如果過去的方法讓你走到現在的困境,要不要做點不同的?想想,我們可以從哪個節點開始改變起,才能讓之後變得有錢?」 他想了想說:「其實我有想過幾件事,一個是