經營管理

企業如何實現指數型成長

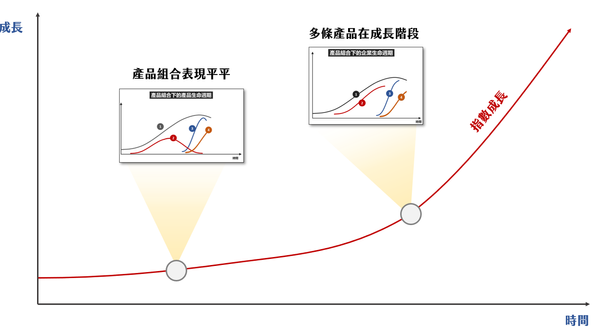

今天我想跟大家聊一個非常重要的主題,是關於企業的線性成長與指數成長的重要觀念。而在深入談論這個議題之前,我想跟大家分享我過往的兩份工作,這是兩家截然不同的公司。 一家公司已經成立 30 年,30 多年來公司的年複合成長率 (CARG, Compound Annual Growth Rate) 約為 5-10%,成長的軌跡很穩健也很合理;另一家公司則是在我任職的兩年內年複合成長約為 200-300%,在短短的 7-8 年內便成長成一隻估值 10 多億美元的互聯網獨角獸。 這兩家公司,一家以線性的成長方式穩健成長,另一家則以指數的成長方式爆發成長。 成長邏輯不同,但曾幾何時,第一家公司也曾經經歷過指數成長的過程,在公司創立,迎接網際網路時代來臨的那幾年,公司的成長速度也是 100%-200% 的成長速度,但隨著公司長大,指數成長不再出現,取而代之的則是規律性的線性成長。 同樣的狀況其實也發生在第二家公司,在我離開公司那一年,公司的成長速度也開始大幅趨緩,成長速度從原先的 200-300% 大幅滑落到 100% 左右,再隔兩年則降到 50%

![[Gipi 電子報]試刊 20241216](/content/images/size/w600/2024/12/Blue-Watercolor-Thank-You-Postcard.png)