職場與工作技巧

溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人

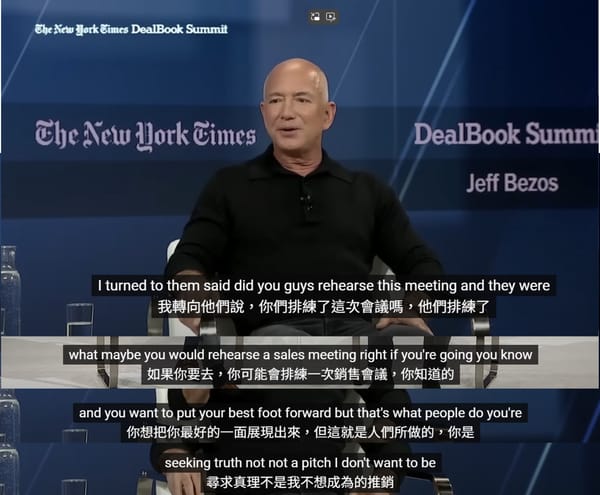

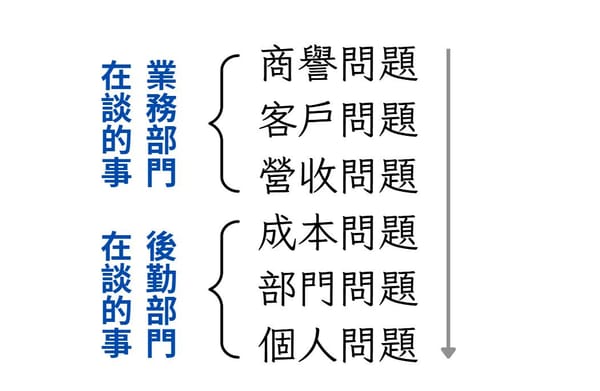

還記得幾年前有個朋友私訊給我說了一段趣事。 他說公司有個同事援引了我在演講中提到的一句話:「敏捷走不出研發,就不能真正敏捷。」 他試圖用這句話來告訴業務團隊們「業務必須要參與到敏捷中,開發團隊必須要更了解業務狀態,我們才能真正發揮敏捷的效益。」 我那句話的本質跟他說出來的話,在意義上其實毫無分歧。 但他獲得的結果卻是被業務部門修理了一頓。業務部門告訴他:「這不是你該管的範圍,你應該專注把你的任務搞定。」 這邊姑且不論誰的想法才是對的,但我想跟大家分享一個我在溝通過程很重要的體悟。 「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」 「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」 「所謂的溝通,不是把能說服自己的話拿來說服他人。」 很重要,所以得說三遍。 我們讀書總會讀到很多很有道理的話,並且被這句話說服了。但千萬要記得,這句話能說服自己,不意味著能說服他人。因為我們的立場不同,遭遇的挑戰不同,先備知識也不同。所以一段自己覺得非常有道理的話,我們必須加以轉換後,才有可能說服他人。 舉個例子來說,做研發的會希望根本的理解一個需求背後的商務價值,因為這