經營管理

數據化管理:如何透過數據策略持續強化數據管理能力

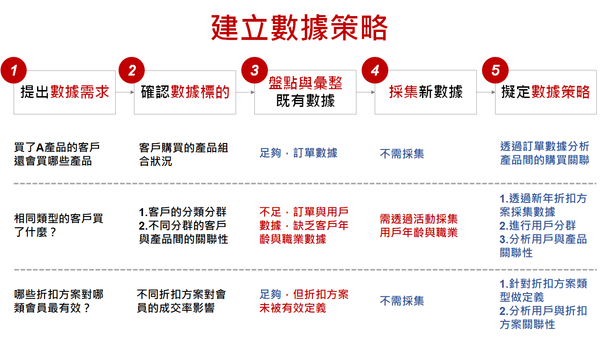

在新零售、電商,傳產或其他行業的中高階主管、老闆,乃至於基層的數據工程師或專案經理,在聽完我一次又一次的數據相關課程後,總會喜歡問我:「數據真的很重要,老師你講的數據分析案例也很棒,聽完很有感,但我仍對於如何運用在我們公司或工作上感到困惑,您提到必須要建立數據策略,有點感覺,但還是有點難下手,是否有更具體可實踐的程序或案例?」 大家會有這樣的提問,一點也不意外,我過去最常說:「所有的知識領域大概都有三個階層,最上層談概念、策略,中間層談方法論、流程,最下層談工具,最上與最下兩層談論的人多,談中間層的人少。」 但坦白說,很多聽起來厲害的概念與策略,若沒有實施的方法或流程,基本上都很難落地實踐,因此我特別梳理了「數據策略落地五步驟」,希望能以一個較具結構化的方法,讓大小企業能享受到數據化管理帶來的效益,本文我將以一個實際的案例來跟大家分享。 何謂數據策略? 所謂的數據策略,顧名思義就是企業如何採集、儲存、管理、使用數據,並對企業整體帶來助益。而在這個前提下,我們可以說數據策略是衍生自企業策略,而且數據與企業策略間的關係愈來愈緊密,企業不該只盯著落後指標看,而是從數據中挖掘出洞見,